ADBエネルギー政策の見直しに関する意見書を提出

2025年8月22日、FoE Japanはアジア開発銀行(ADB)に対し、ADBが現在進めているエネルギー政策(2021年)の見直しに関する意見書を提出しました。

ADBは今回のエネルギー政策の見直しについて、「政策の目的をさらに支援・加速させるための改正及び追加に限定」したものになると説明し、市民社会との十分かつ適切な議論を尽くさぬまま、10月に見直し作業を終えようとしています。

しかし、今回行われようとしている政策の改正や追加には、市民社会がこれまで懸念を繰り返し伝えてきた原発への支援解禁、鉱物資源開発の支援拡大、化石燃料利用の支援継続、謝った気候変動対策への支援拡大などが含まれており、その改正・追加によって被影響住民が顕著な環境・社会・人権影響を受ける/受け続ける可能性があるものばかりです。

FoE Japanは今回提出した意見書の中で、これらの改正・追加されようとしているADB支援について各課題を指摘するとともに、今回のADBエネルギー政策見直しのプロセスそのものへの提言を行っています。

詳細は、以下の意見書をご覧ください。

>意見書のPDFはこちら

ADBエネルギー政策(2021年)の見直しに関する意見書

2025年8月22日

国際環境NGO FoE Japan

1. ADBエネルギー政策(2021年)見直しの全体的なプロセスに係る意見/提言

アジア開発銀行(ADB)のBrief Noteでは、今回のエネルギー政策の見直しは「政策の目的をさらに支援・加速させるための改正及び追加に限定」とあるが、その改正や追加によって被影響住民が顕著な環境・社会・人権影響を受ける/受け続ける可能性があるものばかりである。また、市民社会がこれまで懸念を繰り返し伝え、議論を続けてきた内容(鉱物資源開発の支援、化石燃料利用の継続支援、原発支援)が含まれており、それらの内容が開かれた議論を十分に尽くすことなく、閉鎖的な形で決定されていくことを強く危惧する。

現在、提示されている「Overall Schedule(全体的なスケジュール)」も非常にラフなものでしかなく、具体的な追記・修正テキストが提示されてから理事会承認までの期間中に出されたコメントや議論がどのように意味ある形で最終的なテキストに反映されるのかも明らかではない。

したがって、当該住民や市民社会が今回の見直しのプロセスに有意義に参加することができるよう、適切な情報公開と透明性、アカウンタビリティの確保、また十分かつ適切な協議の機会の確保が不可欠である。9月に最終案が出され、10月に理事会の審議・承認が予定されているが、拙速過ぎるため、タイムラインも見直し、今回の政策見直しの全体的なプロセス(協議の様式・回数・時期、ドラフト及び最終ドラフトの公開時期、理事会審議・承認の時期等)を明示した上で、プロセスが進められるべきである。

2. 重要鉱物とクリーンエネルギー技術製造に係る意見/提言

エネルギー移行に向けた取り組みが進む中、需要の高まりを見せている重要鉱物の開発は、従来の鉱物資源開発で起きてきた現場での課題・紛争に加え、新たな開発乃至拡張により、より多くの課題・紛争を引き起こしている。アジアでは、これらの課題・紛争の犠牲となっている/なるのが、気候危機によってすでに脆弱な立場に置かれているグローバルサウスの人々であり、「公正な」エネルギー移行の実現とは程遠い状況が見られることに留意すべきである。

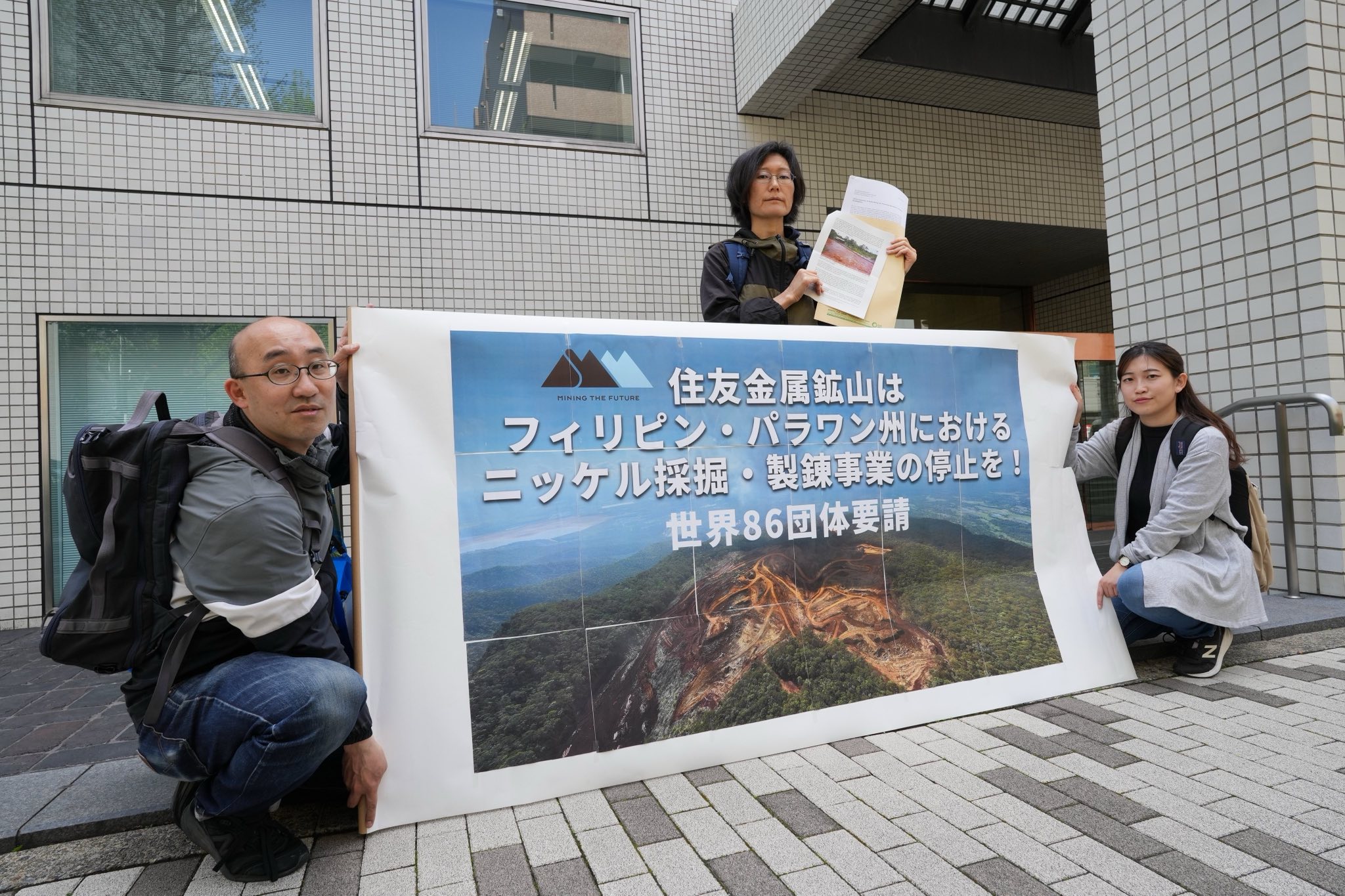

またエネルギー移行と銘打って進められる開発事業は、得てして開発することを前提に拙速にプロセスが進められ、先住民族や影響住民が開発自体を拒否する権利やFPIC取得のプロセスが軽視されていることが危惧されるケースも見られる(フィリピンのニッケル、インドネシアのニッケル、フィジーの銅など)。超法規的殺害や冤罪など、開発への反対や懸念の声をあげる先住民族や影響住民に対する深刻な人権侵害も懸念される。開発が進められるにあたり、環境社会に係るセーフガード政策に基づく適切な配慮が行われることは言うまでもないが、そもそも開発を進める行為に対するFPIC(自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意)を適切なプロセスで確保することが最重要である。

したがって、ADBは「この分野での潜在的役割」等を認識してエネルギー移行の名の下で重要鉱物の開発を推進するよりも、気候危機によってアジアですでに脆弱な立場に置かれているグローバルサウスの人々がこれ以上、犠牲にならない形のエネルギー移行を進めていく方向に舵を切るべきである。

3. メタン漏洩とガスの日常的なフレアリング削減に係る意見/提言

既存の上流部の石油・ガス田におけるメタン漏洩とガスの日常的なフレアリング削減への投資の支援は、石油・ガス産業、つまり、現在も化石燃料の利用を継続・拡大している大企業への直接及び間接的な支援も含まれることが予想される。ADBの貴重かつ限られた公的資金は、先進国の気候危機に対する歴史的責任を途上国に対して果たすために利用されるべきであり、企業救済のために活用されるべきではないことに留意すべきである。

4. 石油火力発電所等の早期廃止加速に係る意見/提言

現在、ADBは石油の下流事業、またガスの中・下流事業への支援をある一定の条件下で行っているが、まずは、ADB自身が(今回のエネルギー政策の見直しにおいても)石油・ガスの下流事業について早期廃止の必要性を認識しているとおり、中・下流事業を含め、あらゆる石油・ガス事業への支援を行わない方向へと方針転換を行うべきである。

また現在、石炭火力発電所の早期廃止に係るエネルギー移行メカニズム(ETM)の活用にあたって、住民・市民社会から多くの懸念・批判が挙げられている(チレボン石炭火力1号機、ミンダナオ石炭火力等)。石炭火力発電所であっても、石油火力発電所であっても、これらの課題を解決した上で、ETMの下での早期廃止支援が進められるべきである。(参照)

石炭火力発電所であっても、石油火力発電所であっても、既設発電所の影響を受けてきたコミュニティや市民社会の意味ある参加や情報公開、透明性が確保されることが極めて重要である。これまでに既設の発電所から受けてきた環境社会影響への対処も、「公正な」エネルギー移行を実現するためには必要不可欠である。

また、既設発電所への混焼や燃料転換、CCS(炭素回収・貯留)/CCUS(炭素回収利用・貯留)の敷設といった化石燃料の利用を長期化させる「Repurpose(再利用)」の措置はETMの支援対象として含めるべきではない。

さらに、既設の火力発電所の座礁資産化に伴うコストは、化石燃料事業を推進し、莫大な利益を得てきた大企業が負うべきものであり、ETMはそれら大企業の救済のために活用されるべきではない。

5. 石炭・ガス火力発電所での混焼に係る意見/提言

ADBによる混焼支援は、条件付きであっても一切行うべきではない。混焼のために用いられるバイオ燃料、グリーン水素、グリーンアンモニアを製造・調達する過程で生じる環境社会影響も考慮されなくてはならない。バイオ燃料、グリーンアンモニア、グリーン水素が「クリーン」燃料であるとの認識で利用を促進することは、それら燃料の生産・調達過程における温室効果ガス排出量やコミュニティが被る環境社会影響を軽視するものであり、グリーンウォッシュの行為に他ならない。

森林由来のバイオ燃料は、生産の過程で、森林減少・劣化、土地収奪による人権侵害リスクが高く、産業植林の増大による天然林の減少圧力ともなる。森林および土壌が長年蓄えている炭素を大気中に放出することにつながるため、支援すべきではない。(参照)

グリーン水素は、水素の製造に再生可能エネルギーを用いることが想定されるが、既設の再生可能エネルギー設備が本来の電力供給目的ではなく、火力発電の稼働継続のために水素製造目的に振替えられることは、当該地域で再生可能エネルギーの電力供給のニーズがある状況下においては本末転倒の措置となりかねない。また、コミュニティのニーズに基づかず、環境社会への負荷が大きい「再生可能エネルギー」と銘打たれている事業(大型水力、地熱、バイオマス発電、メガソーラー・風力などが考えられる)は実施されるべきではないが、水素製造のための「再生可能エネルギー」の新設が、コミュニティのニーズに基づくものになるとは非常に考えにくい。さらに、水素製造に用いる再生可能エネルギーの調達を当該地域の電力網に依存する場合、当該現地当局が発行する「再生可能エネルギー証書」等の制度を利用することが考えられるが、その場合、実際に調達する電力に化石燃料由来のものが混流した形で水素が製造される可能性がある。(参照)

グリーンアンモニアは、「グリーン水素」を用いて製造されることから、上述と同様の問題を内包している。また、既設のアンモニア製造設備を用いる場合、従来のガスを用いて製造されるグレーアンモニアと混流した形で製造される可能性がある。さらに、アンモニア製造過程においてアンモニアの漏洩事故等によるコミュニティへの健康被害なども懸念される。(参照)

またアンモニアや水素の混焼など、確立されていない高価な技術にADBの限られた貴重な公的資金を振り向けるのではなく、既設発電所の適切な早期廃止やコミュニティのニーズに基づく実行可能性のある再生可能エネルギーへの資金支援をより促進していくべきである。

6. 炭素回収利用・貯留(CCUS)に係る意見/提言

CCSは、重大な技術的および財務的課題、環境と健康のリスク、エネルギー非効率、長期貯蔵の問題等が指摘されている。特に、発電や化石燃料開発におけるCCSの利用は、化石燃料関連インフラの延命につながり、気候変動対策と逆行するため、一切支援すべきではない。

CCS事業は、排出源からの分離回収、貯留先へのCO2の運搬、最終的に貯留地への圧入の主に3段階を伴う。排出源からの分離回収には、多くのエネルギーを消費し、また人体や環境に影響が懸念されるアミンも多く利用される。運搬時には、パイプラインや船舶が利用されることが想定されるが、米国ではCO2パイプラインの事故が相次いでおり社会・環境への影響が懸念される。さらに圧入においては、大規模な掘削を伴うため、環境への影響は甚大であり、さらに将来世代にわたって漏洩がないことを確認するための超長期のモニタリングを要する。

さらに、日本で回収したCO2をマレーシアやインドネシア等に運搬して貯留することに対しては、大きな批判の声が市民社会から挙げられてきた(参照)。CCUSプロジェクトは未解決の課題が山積しているため、ADBは無責任に支援を行うべきではなく、また廃棄物植民地主義を助長するような支援を行うべきではない。

7. 「原子力発電」に係る意見/提言

現行のエネルギー政策では、核拡散、核廃棄物の管理、安全性に関連するリスクおよびADBのリソースに比して非常に高額なコストをあげて、原発への融資はしないと明記している。これらのリスクやコストは、現在も変わらないはずである。それにもかかわらず、この規定を書き換えることが可能な理由は説明されていない。

以下の理由から、ADBは技術支援や投資支援を含む、原発への一切の支援を行うべきではない。(参照1、参照2)

- 原子力発電は、ウラン採掘、燃料の生産・加工、運転、廃炉、使用済み核燃料のすべての段階で放射性物質を環境中に放出する。ひとたび事故が発生すれば、広い範囲の環境が汚染され、社会・経済にも大きな打撃となる。

- コストも高く、最近欧米で建設された原発は、いずれも一基数兆円規模にのぼる(注)。また、当初計画からコストが数倍に膨れ上がっている。すなわち経済的な負担が大きく、上振れリスクも高い。

- 使用済み核燃料は超長期の管理を必要とする。先進国においても、ほとんどの国が最終処分地が決定していない。

- 原子力事業や使用済み核燃料の処分地の選定においては、概して立場の弱い地域に押し付けられ、コミュニティに深刻な分断が生じる。

- 核拡散、軍事転用、テロリスクなどがある。

- 軍事的な攻撃目標となるリスクがある。

- 原子力安全規制や原子力賠償に関する法制度が整っていない国が多い。

- テロや安全保障上の問題から、情報が秘匿されることも多い。こうした状況で社会的合意が適切に取得できるとは思えない。

- 再生エネルギーの導入を阻害する。

- 現在の世代のみならず、将来世代にわたり、リスクとコストの負担を負うことになる。

- ADBに、原子力関連事業を適切に審査・モニタリングする能力はない。

ADBはDMCs(途上国のメンバー国)が原発を選択するのであれば、ADBは人材育成や制度整備などについて支援すると説明しているが、上記のさまざまな問題が解決しない中、支援を行うことは無責任である。

また、ADBの支援の範囲が明確ではない。個別の原発事業に対して融資を行うのかなど、ADBが行う支援の範囲およびその前提について明確にすべきである。

注)アメリカのボーグル原発は155億ドル、フィンランドのオルキルオト原発は110億ユーロ、フランスのフラマンビル原発は132億ユーロに達した。

以上