JBIC公的投融資がもたらす気候変動影響に関する報告書の公開

報告書「日本の公的投融資がもたらす気候変動影響:JBICの化石燃料支援に伴う温室効果ガス排出量と1.5度目標の整合性」はこちら

要約ブリーフィング「日本の見えざる排出責任:化石燃料への公的支援に伴う温室効果ガス排出量」はこちら

国際環境NGO FoE Japanは、国際協力銀行(JBIC)による海外化石燃料事業に対する資金支援が伴う温室効果ガス排出量についての研究報告を公表しました。温室効果ガス測定の専門家が実施した研究「日本の公的投融資がもたらす気候変動影響:JBICの化石燃料支援に伴う温室効果ガス排出量と1.5度目標の整合性」はJBICが関与する1999〜2024年の化石燃料案件を事業単位で網羅し、各事業について利用可能な最も最適な推定値を用いてJBICのファイナンスド・エミッションを算定しました。

主な結論

JBICの莫大な温室効果ガス排出量

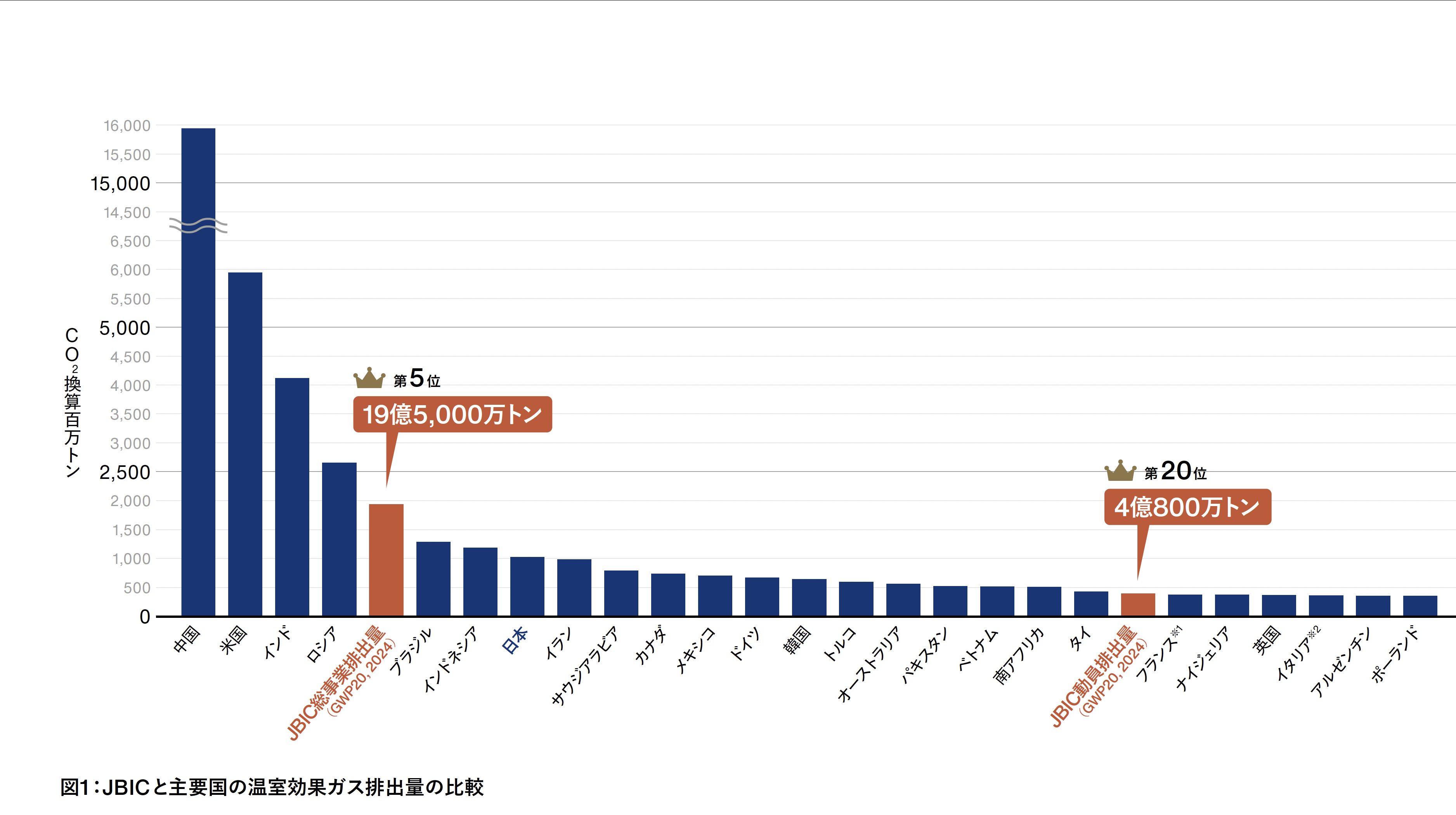

日本政府の気候変動対策で、これまで見逃されてきた重大な問題があります。それが国際協力銀行(JBIC)等を通じた、海外の化石燃料事業に対する公的資金による支援です。JBICはいまだに海外の化石燃料事業に多額の投融資を継続しており、それらの事業から大量の温室効果ガスが排出されています。FoE Japanの委託調査によって、JBICによる温室効果ガス排出量は2024年に約4億800万トン(CO₂換算、GWP20、動員排出量)であったことが判明しました。これはJBICを国と見立てた場合、温室効果ガス排出量において世界第20位に相当し、フランス、イギリス、イタリア等の国々の年間排出量を上回っています(図1参照)。JBICの現ポートフォリオにおける化石燃料企業・事業が維持される場合、たとえ新規の化石燃料に対する資金支援が無いと想定しても、2025年から2050年までの間に累積で38億トンとなり、仮に2025年開始時点で世界の推定残余カーボンバジェットが235 ギガトン(2,350億トン)とすれば、その最大1.6%に匹敵します。気候変動による壊滅的な影響を防ぐ超えてはならない一線とされる1.5度の地球温暖化に達してしまう道のりが残り100歩だとすると、JBICによる排出量だけで1歩半踏み出してしまうことになります。これは公的機関一つの排出量としては容認できない規模と言えます。

さらに、JBICが資金支援した化石燃料事業によって排出された温室効果ガスを全て考慮に入れた場合、2024年の年間排出量は合計で約19億5千万トン(GWP20)となり、これもJBICを一国と見なした場合、世界第5位に相当します。

LNGとメタンの過小評価

JBICの温室効果ガス排出量がここまで莫大になる理由は、2つの側面が過小評価されてきたからです。第一にメタンを主成分とするLNG(液化天然ガス)、そして第二に輸出信用機関としてJBICが果たす役割の大きさです。

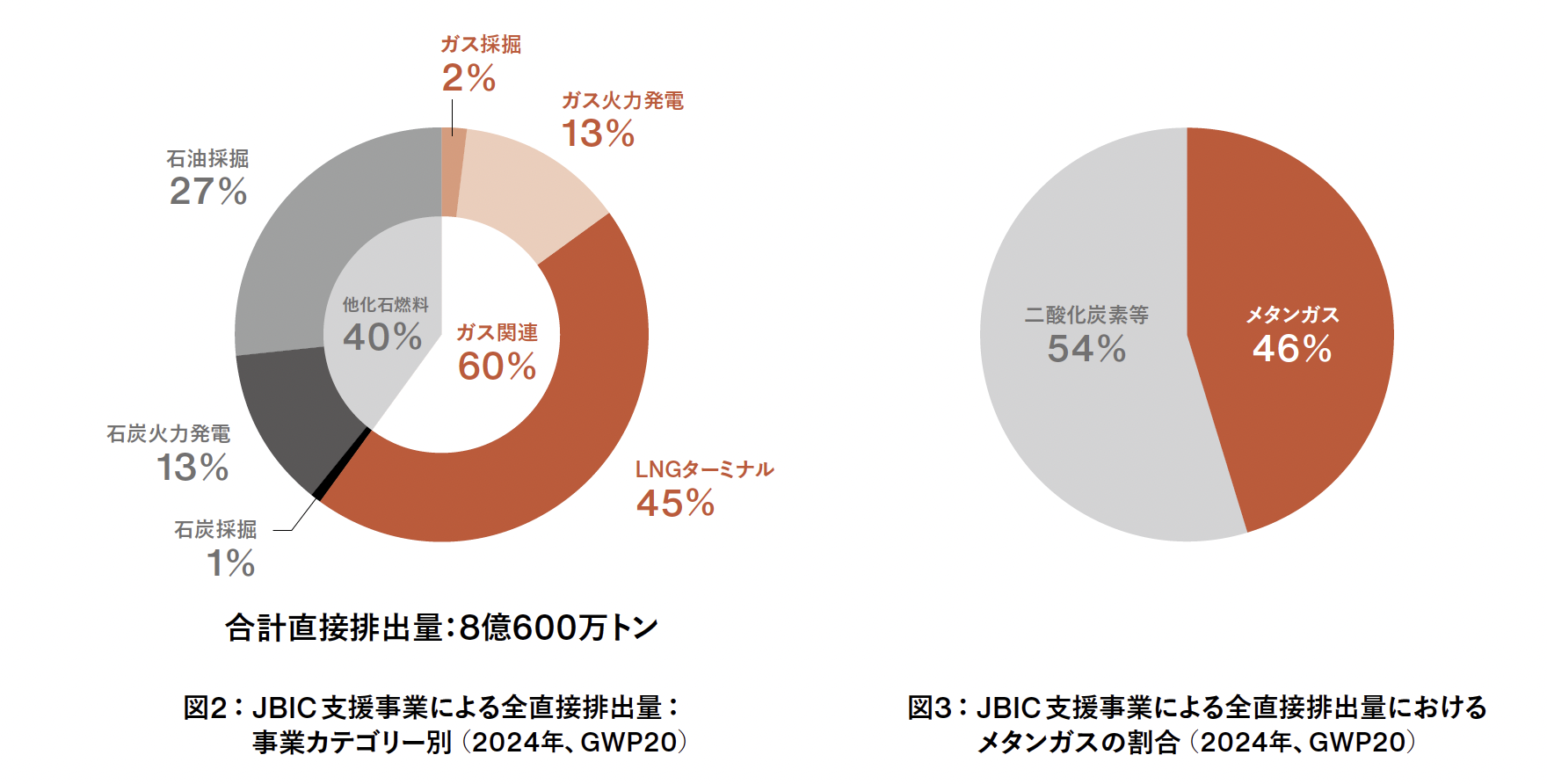

近年JBICは、石炭より燃焼時の二酸化炭素排出量が少ないため「クリーン」と喧伝されているLNGに対して積極的に資金支援をしています。その結果、JBICが支援した化石燃料事業による2024年の全直接排出量を事業カテゴリー別に見ると、ガス関連事業による排出が全体の約6割を占めます(図2参照)。

LNGの温室効果ガス排出量が膨大な理由はLNGの主成分であるメタンです。メタンの寿命は12年ですが、非常に強力な温室効果ガスです。メタンの地球温暖化への寄与を示す地球温暖化係数(GWP: Global Warming Potential)は、100年スパン(GWP100)で見ると二酸化炭素の29.8倍、20年スパン(GWP20)で見ると82.5倍の温室効果があるとされています。

したがって、比較的短期間で強力な温室効果を持つメタンの気候変動への影響を正確に評価するためには、一般に用いられるGWP100だけではなく、GWP20も合わせて考慮する必要があると科学研究でも指摘されています。現状の排出ペースが続けば、残り約6年で温暖化が(10年平均でも)1.5度に達するとされる中、この10年が気候変動対策にとって決定的に重要です。その観点から、JBICの温室効果ガス排出量を算定した今回の研究では、より短期間での温室効果も評価しています。

具体的にGWPの想定の違いで、どれだけの違いが生まれるのでしょうか?JBICが資金支援した事業全体の2024年の直接排出量(間接排出量は除く)は、二酸化炭素換算でGWP100の場合約5億6,600万トン、GWP20で約8億600万トンとなります。この比較でも明らかなように、メタンの温室効果を100年単位で見るか、20年単位で見るかで結果に大きな違いが生じ、GWP100を想定するとこの決定的に重要な10年間における、メタンによる温室効果そしてJBICによる温室効果ガス排出量の過小評価になります。JBICが2024年に支援した事業全体の直接排出量のうち、メタンが占める割合は46%(GWP20の場合)です。つまり、メタンを考慮に入れない場合、JBICによる温室効果ガス排出量のおよそ半分を見逃してしまうことになりかねません。

輸出信用機関の役割の過小評価

自国の企業の製品・インフラ輸出や、日本にとって戦略的に重要な資源の調達のために金融支援を行うことを目的として設立されたJBICのような公的機関は、一般に輸出信用機関と呼ばれています。化石燃料分野では、輸出信用機関は民間企業のリスクの大幅軽減に役割を発揮します。石炭やガスなど化石燃料事業は建設に莫大なコストがかかり、投資回収に必要な期間も長期間であるため、民間の企業や金融機関にとって非常にリスクが高い事業です。しかし、輸出信用機関が金融支援を行うことで、民間銀行団との協調融資を動員し、さらに場合によっては民間銀行の融資に保険も付けることで、民間金融のリスクを軽減します。

このような公的資金をテコにした民間資金の動員がなければ、化石燃料事業は成り立たないと言っても過言ではありません。最も顕著な例としてサハリンII LNG(ロシア)、クアンニン炭鉱(ベトナム)、ヘイル油田(アラブ首長国連邦)は、事業全体の資本的支出(融資額と自己資本の合計)に占めるJBIC単独の融資額が6割を超え、協調融資を含めた場合のシェアは100%であり、JBICとその協調融資のみで資金調達が完結したことになります。さらに、チレボン2石炭火力発電所(インドネシア)、バタン石炭火力発電所(インドネシア)、サフィ石炭火力発電所(モロッコ)等は、JBIC単独融資額が3割以上、協調融資を含めると8割近くのシェアを占めます。その他の事業もJBICによる融資額と協調融資額が事業全体の資本的支出のうち非常に大きな割合を占めるものが多く、JBICが化石燃料事業の成立を左右する資金面の要として機能していることがわかります。

したがって、JBICの「ファイナンスド・エミッション(金融機関の投資先・融資先の温室効果ガス排出量)」算定時には、輸出信用機関としての極めて重要な役割を考慮する必要があります。具体的には、事業排出量のうちどの程度をJBICに帰属させるかという点で、JBICの役割を過小評価しないことが重要となります。排出量の帰属に関する計算方法は主に以下の三方式が考えられます。

1) 投融資する事業全体から排出される温室効果ガス全体をJBICのファイナンスド・エミッションとする方法(以下、総事業排出量)

2) 事業全体の排出量のうち、総事業費に占めるJBICの協調融資総額の割合をJBICのファイナンスド・エミッションとする方法(以下、動員排出量)

3) 事業全体の排出量のうち、総事業費に占めるJBIC融資額の割合をJBICのファイナンスド・エミッションとする方法(以下、単独融資排出量)一般に金融機関のファイナンスド・エミッションを算定する際には、得てして3)の方法でのみ評価されがちです。しかし、JBICのような輸出信用機関の場合に3)の方法でしか評価を行わないことは協調融資の動員という役割を過小評価していることになります。JBICの「ファイナンスド・エミッション」を算定する際は、少なくとも2)動員排出量も考慮する必要があります。

パリ協定1.5度目標に不整合

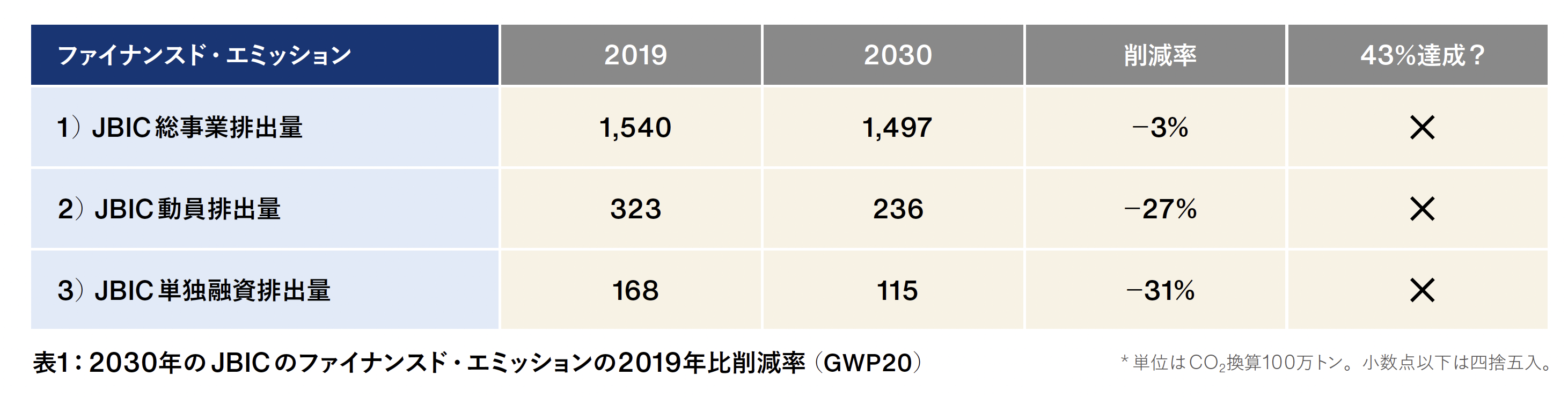

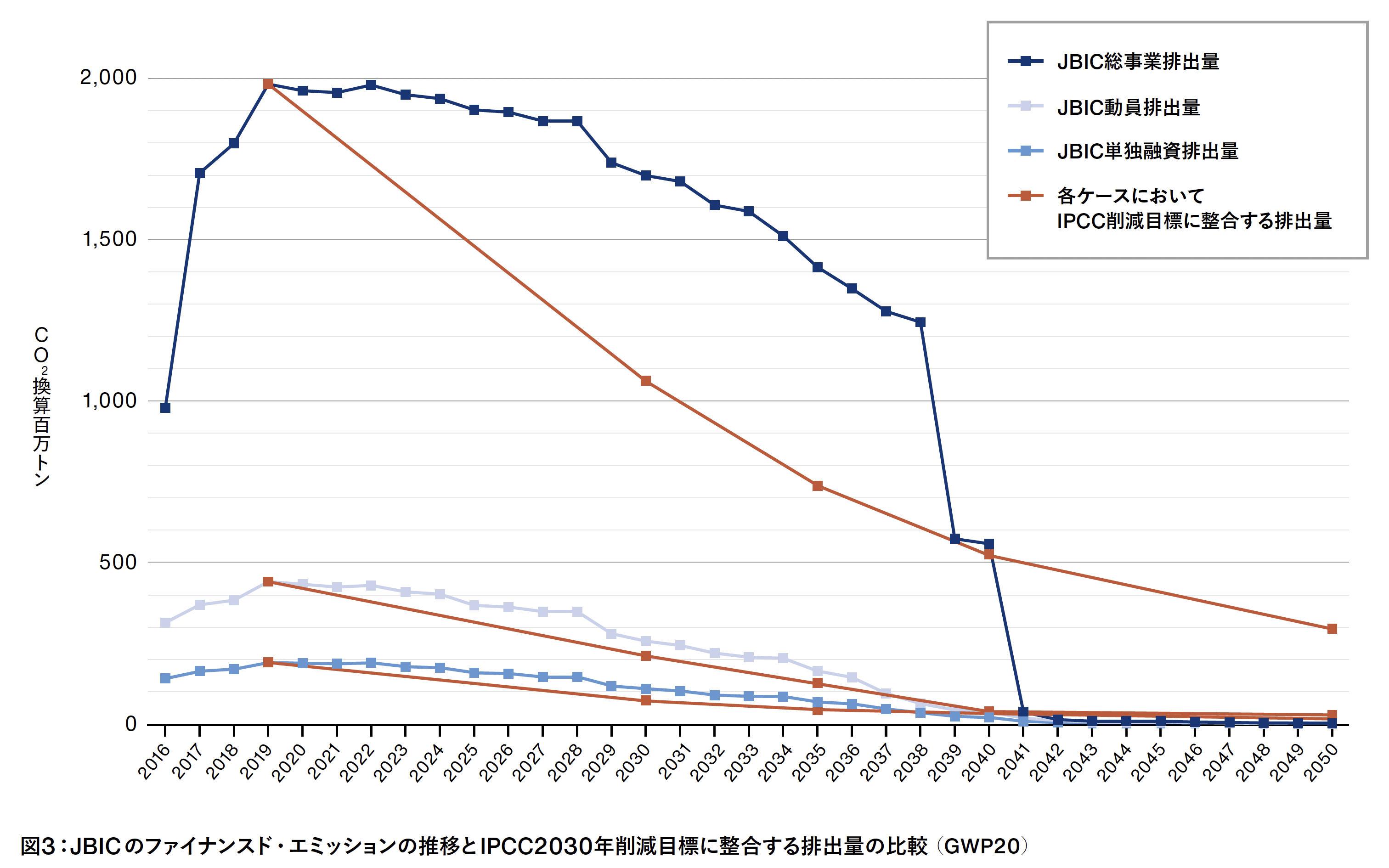

2016年に発効したパリ協定では、地球の平均気温上昇を産業革命以前と比べて1.5度以下に抑えるという目標が定められています。この1.5度目標を達成するためには、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロ、さらには2030年までの中期的な視点でも着実に排出削減を進めていく必要があります。2030年の排出量削減目標については、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2019年比で世界全体で「約43%」削減(温室効果ガス)としています。 もっとも、この43%減という数字は世界平均の数字であり、先進国の歴史的責任と公平性を考慮すれば、日本そして日本の公的機関であるJBICは43%以上の削減が求められます。

JBICの年間温室効果ガス排出の推移を算定した結果、前述の3つの排出帰属法どれをとっても、IPCCが求める削減率にすら整合していないことが判明しました。2019年比で、2030年の排出量の削減率は、JBICが支援した事業からの全排出量、協調融資分を含めたJBICのファイナンスド・エミッション、JBIC融資分のみのファイナンスド・エミッションのそれぞれを見ると3%、27%、31%となっており、どれも43%の削減目標を達成していません(図3参照)。これはJBICが2025年以降に化石燃料ガス事業への投融資を一切しない前提での数字であり、JBICが今後も化石燃料事業への投融資を継続する場合、IPCCの削減目標からも一層乖離することを示しています。

日本政府及びJBICに対する提言

- 新規の化石燃料ガス事業に対する資金支援を例外無く終了

JBICの金融活動に起因する莫大な温室効果ガス排出が、気候変動を悪化させています。新規の化石燃料事業への資金支援が無いと仮定しても、JBICによるファイナンスド・エミッションは既にIPCCが求める2030年までの削減率にすら整合していません。また、日本政府が既に2022年のG7サミットにおいて「地球温暖化に関する摂氏1.5度目標やパリ協定の目標に整合的である限られた状況以外において、排出削減対策が講じられていない国際的な化石燃料エネルギー部門への新規の公的直接支援の2022年末までの終了」にコミットしているにも関わらず、JBICは2024年、25年にも「限られた状況」を拡大解釈し、オーストラリアやメキシコ、ベトナム等で新規の化石燃料ガス事業への融資を決定しています。JBICは新規の化石燃料ガス事業に対する資金支援を例外無く、直ちに終了するべきです。

- ファイナンスド・エミッションを含めた温室効果ガス排出量の開示と2030年の温室効果ガス排出削減の中期目標の策定及び開示

民間企業の間でも、時価総額3兆円以上の東証プライム上場企業については、2027年3月期分からサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を含む情報開示が義務化される予定ですが、JBICは自身が投融資した事業からの温室効果ガス排出量を含むファイナンスド・エミッションを開示していません。しかし、イギリス、ドイツ、デンマーク、フィンランド、スウェーデン等の輸出信用機関は、ファイナンスド・エミッションを含めた温室効果ガス排出量を開示しており、イギリス、フィンランド、デンマーク等の輸出信用機関は中期目標も示しています。公的資金による支援を通じて莫大な温室効果ガスの排出を継続するJBICは、公的機関として然るべき情報開示を行い、日本政府も批准したパリ協定の1.5度目標を達成すべく排出削減に関するJBICの中期目標を策定・開示するべきです。

- NZECAやクリーンエネルギー・トランジション・パートナーシップ(CETP)への加盟及びOECD等における気候変動対策推進のエンゲージメント

日本政府及びJBICは、輸出信用機関に関する国際的な気候変動対策枠組みへの参加も拒否しています。2023年に発足したネットゼロ輸出信用機関同盟(NZECA)やクリーンエネルギー・トランジション・パートナーシップ(CETP)は、上述の化石燃料への資金支援の終了や排出量・削減目標の開示についてコミットメントをしており、JBICもこれらの枠組みに参加して気候変動対策を強化するべきです。また、OECD(経済協力開発機構)において化石燃料事業に対する資金支援の規制を強化すべく関係各国に働きかけると共に、投融資先の化石燃料企業に対しても、野心的な気候変動対策や事業排出量に関する情報提供を促すエンゲージメントを実行するべきです。

機関投資家に対する提言

JBICは業務実行に必要な資金の一部を政府保証外債を通じて調達しており、国内外の機関投資家が当該債券に投資しています。しかしながら、機関投資家も、パリ協定1.5度目標に沿って化石燃料事業への投融資につながる債券購入は避けなければなりません。前述の調査で判明したJBICに帰属する莫大な温室効果ガス排出量は、JBICの資金源の一端を支える機関投資家の責任も浮き彫りにしています。温室効果ガス排出量の世界標準の方法論であるGHGプロトコルでは、このようなJBICの金融活動による排出量(スコープ3、カテゴリー15)が他の排出源と比べて大きい場合、債券を購入する金融機関のスコープ3排出量にも同排出量を加えるべきとしているため、JBICの大量の温室効果ガス排出量は、債券を購入する金融機関も自社のポートフォリオ排出として算入し、削減に向けたエンゲージメントをするべきです。JBIC債券の保有者は、スコープ3排出量や中期排出量削減目標の開示、化石燃料事業への資金支援終了をJBICに対し要求しつつ、JBICが有効な温室効果ガス削減対策を取らない場合は、債券の新規購入の停止や保有債券の売却、JBICを投資対象から除外する等の措置をとるべきです。このようにスチュワードシップ責任を果たすことによって、機関投資家は「公的金融機関は1.5℃目標と整合しなければならない」という明確な立場を示すことができます。

市民の私たちができること

公的機関であるJBICの金融活動による莫大な温室効果ガスの排出は、気候変動対策を進める上でのJBICの責任、そして日本政府の責任が重大であることを示しています。FoE Japanは、海外の化石燃料事業に対するこのような公的資金による支援を終了するよう求める署名を集めています。ぜひ皆さんの声を、署名というかたちで日本政府やJBICに届けてください。署名が示す人々の支持は政策を動かす大きな力となります。また、この問題をご家族や周囲にも紹介し、皆さんの選挙区の国会議員に対して公的資金による化石燃料支援の停止を求める意見をお寄せください。ひとり一人の行動が、政策を変え、気候危機を食い止める後押しとなります。ぜひ皆さんの力を貸してください。