日本のLNG転売の実態に関する報告書の公開

報告書「日本のLNG転売:公的資金が支える転売の実態をデータで読み解く」はこちら

要約ブリーフィング「転売されるLNG:新規海外LNG事業への公的支援は必要か」はこちら

国際環境NGO FoE Japanは、近年拡大する日本のLNG転売に関する研究報告を公表しました。独立研究機関Datadeskが委託調査を実施したLNG転売に関する研究では、Kplerの航行・契約データを統合し、日本企業関与した全LNGカーゴを長期契約/スポット別に分類して、合計32社の2020–2024年の転売フローを定量化し、主要転売先国や転売量など日本のLNG転売の全貌を明らかにしました。

主な結論

転売されるLNG

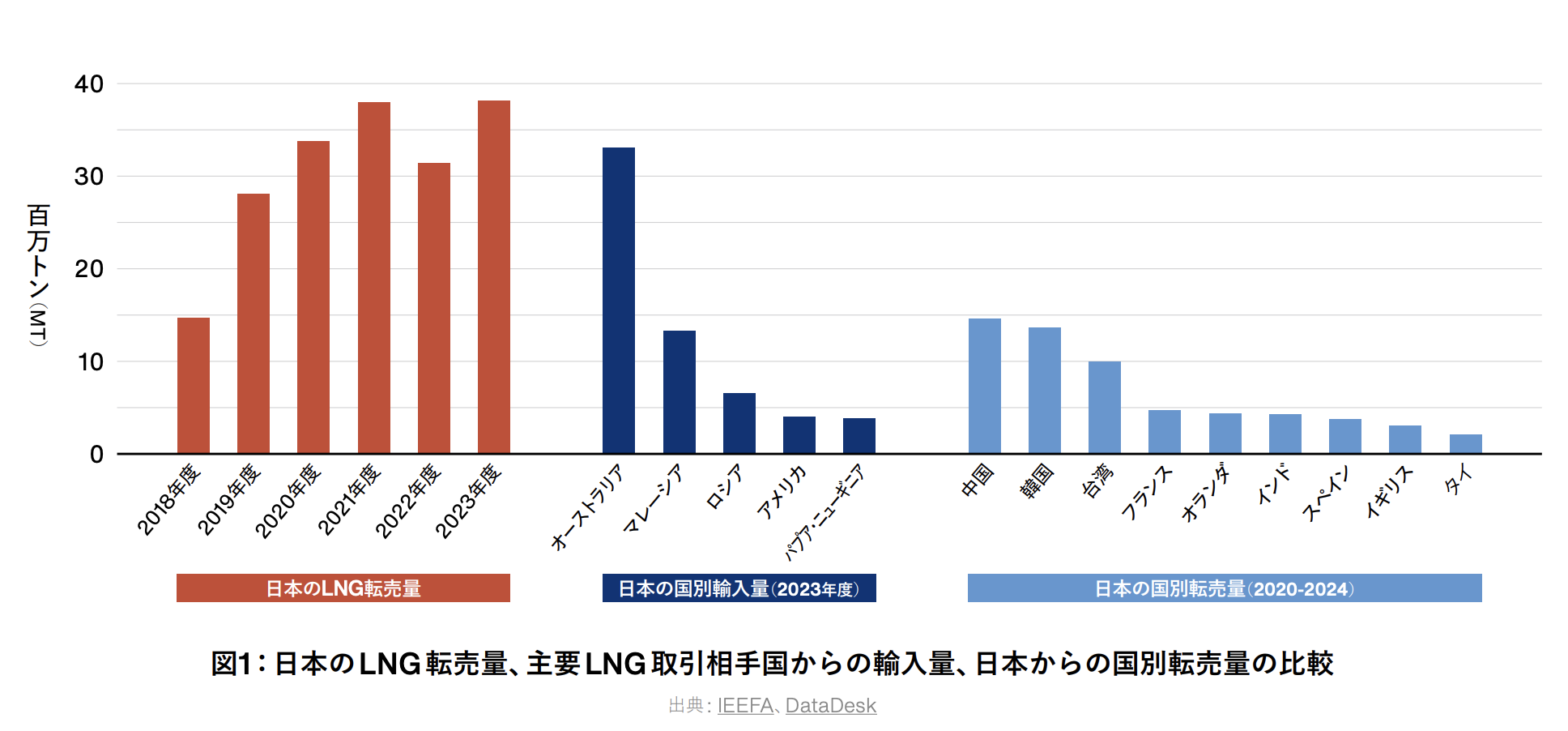

日本政府はこれまで「エネルギー安全保障」のためと称し、国際協力銀行(JBIC)を通じて海外の化石燃料事業に対して合計840億米ドル(1999年から2024年の合計。2014年の平均為替レート、1ドル=106.85円を基準とすると約8兆9,754億円)もの莫大な公的資金による支援を行ってきました。現在も液化天然ガス(LNG)事業を中心にJBICの投融資が継続されています。しかし、JBICが資金提供してきた事業から出荷されるLNGの多くが日本に輸入されず海外に転売されています。2023年度には日本企業が取り扱った総量の37%が国内で消費されずに海外へ転売されました。この転売量は同年の日本のLNG最大輸入相手国であったオーストラリア(同年の日本の総LNG輸入量の41%)からの輸入量を上回るものでした。FoEJapanが委託したDataDeskの調査によれば、2020~2024年における最大のLNG転売先は中国であり、同5年間で約1,458万トンが転売されました。

公的資金支援したLNG事業でさえ、多くが転売

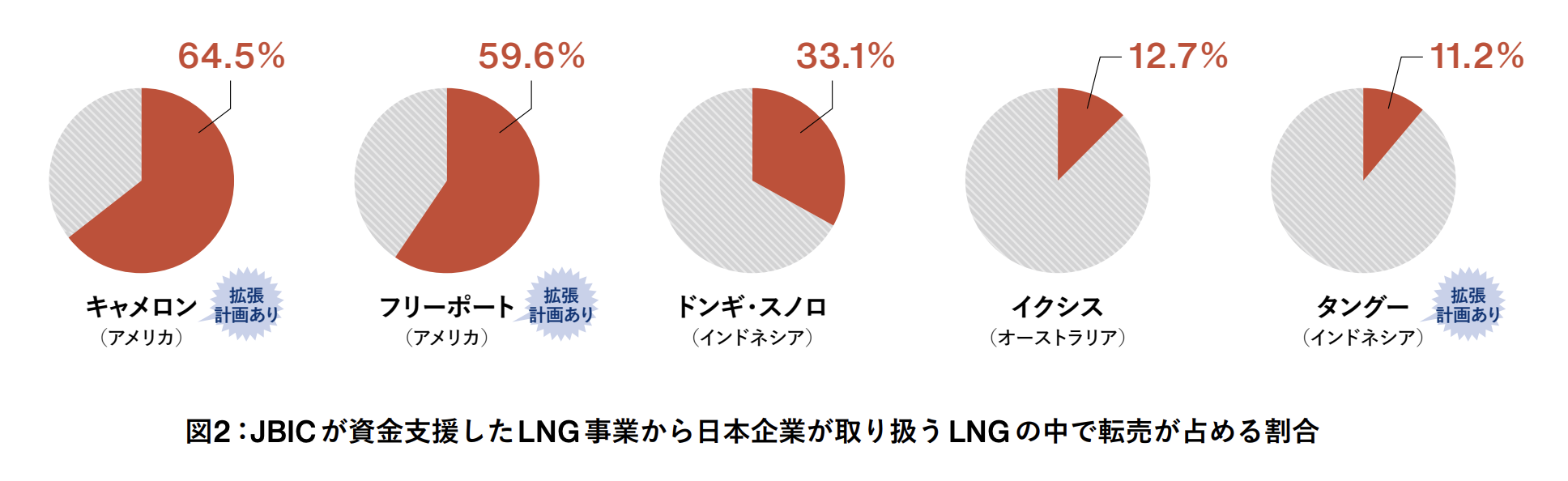

さらに同調査では、JBICが公的資金支援したLNG事業でさえ、同事業から出荷され、日本企業が取り扱っているLNGの多くが第三国に転売されていることがわかりました。例えば米国のキャメロンLNG事業はJBICが約2,671億円(1ドル=106.85円:融資契約が締結された2014年の平均為替レート)を融資し建設されましたが、同事業から日本企業が取り扱ったLNGの64.5%(2020ー2024年)は日本に輸出されず、第三国に転売されていました。米国でのLNG事業の他、オーストラリアやインドネシアでJBICが支援した事業においても、相当量のLNGが第三国に転売されています(図2参照)。これらの事業の一部では設備の拡張が提案されており、JBICが新たに融資をする可能性があります。しかしこれら既設の事業において、すでに相当量のLNGを日本で消費せず転売している以上、新規のLNG事業や拡張事業を公的資金で支援する必要性が無いのは明らかです。

LNG安定供給戦略の代償

日本政府は、緊急時のLNG安定供給確保のためとして、転売、すなわち日本企業の「外・外取引」を含む「LNG取扱量1億トンの目標を維持」と第7次エネルギー基本計画に明記しています。JBICの公的資金による支援がこの政策を資金面で支えており、実際に日本の企業が取引したLNGの全体量のうち、75%は日本の公的資金が関与している輸出ターミナルから供給されたものです。また2016年以降、JBICは世界15カ国で26カ所もの化石燃料ガス事業に資金供与を行っていますが、その中には日本への輸出を想定したLNGターミナルのみならず、フィリピンでの輸入ターミナルやインドネシアでのガス火力発電所など、日本国内のLNG供給に直接寄与しない事業も含まれます。

しかし日本政府は、この世界各国を巻き込んだLNG安定供給戦略に伴う甚大な代償をまったく考慮していません。第一に、FoE Japanが委託した研究によれば、JBICが資金支援したすべての化石燃料事業による温室効果ガス排出量は、2023年だけでも、CO₂換算で17億トンであり、これは日本とカナダの排出量の合計に匹敵します。第二に、JBICが支援するLNG事業の建設・稼働に伴う人権侵害、健康被害、生物多様性・環境破壊、先住民族の権利侵害、そして現地住民の生計手段への影響といった深刻な環境社会影響が数多く報告されています。つまり、転売されるLNGの開発支援に充てられる一部の日本の公的資金は、転売されるだけのLNGのために、各国に化石燃料事業を押し付け、気候変動を悪化させ、深刻な人権問題を引き起こすことに使われていることになります。