フィリピンNGOが財務省に要請「化石燃料事業への資金提供の停止と包括的なアプローチによる石炭火力の早期廃止を」

※本日本語訳はFoE Japanによるもの。本日本語訳と英語原文との間で内容に齟齬があった場合には、原文が正しいものとする。

「気候正義のためのフィリピン運動」(Philippine Movement for Climate Justice: PMCJ)から加藤財務大臣宛ての書簡

2025年2月3日

〒100-8962 東京都千代田区霞が関1-3-1

財務大臣 加藤 勝信 様

拝啓

私たち「気候正義のためのフィリピン運動」(Philippine Movement for Climate Justice: PMCJ)は、エネルギー移行メカニズム(ETM)および日本が資金提供するフィリピンでの化石燃料事業に対する見解を本書簡を通じて提出します。

気候正義を提唱する団体として、PMCJは、日本政府、保険会社、民間銀行、企業によるフィリピンでの化石燃料事業への継続的な投資を阻止するため、「Fossil Free Japan」を目指す世界的なキャンペーンを支援しています。よりクリーンで公正かつ持続可能な社会への移行を達成するための努力は、石炭火力発電所や化石ガスインフラの拡大によって損なわれています。これはまた、影響を受ける地域社会の環境、健康、福祉、権利をも危うくしています。

PMCJは、日本が気候変動に関する公約に取り組み、それを守っていく上で、重要な役割を果たし、支援を行うことを重視しています。私たちは、日本政府に対し、化石燃料事業への支援を撤回し、世界的な気候変動目標やフィリピン国民の福祉に沿ったクリーンエネルギーの取り組みへの資金提供を加速するよう、謹んで要請します。

本書簡には、フィリピンのエネルギーの未来における日本の役割の具体的な実現に向け、私たちの懸念と提言をまとめた詳細なポジションペーパーを同封しています。私たちは、この件に関して更なる議論を行う機会を歓迎し、私たちの見解にご配慮いただけることを期待しています。

ご多忙中にもかかわらず、この重要な問題にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

敬具

気候正義のためのフィリピン運動(PMCJ)

ナショナル・コーディネーター

イアン・リベラ

フィリピンにおけるエネルギー移行メカニズムと日本の資金による化石燃料事業に関する PMCJ の見解

フィリピンにおける石炭移行加速(ACT)投資計画に関するファクトシートによると、フィリピンの温室効果ガス総排出量の55%以上を石炭が占めている。また、石炭はフィリピンのエネルギーミックスの大部分を占めている。2023年7月から2024年6月までのフィリピンの電力事情は、化石燃料が主流で、約78%がこれらのエネルギーから供給されている。石炭だけで61%以上を占め、フィリピンの発電ミックスの最大要因となっている。

データによれば、石炭火力発電所は温室効果ガス排出の最大要因のひとつであり、気候変動を促進し、フィリピンの脆弱な人々に影響を与える異常気象の頻度を増大させている。こうした認識のもと、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の気候変動の緩和に関する第6次評価報告書(AR6)は、地球温暖化を1.5℃に抑えるためには、化石燃料の使用ピークを2025年までに迎えるべきだと述べている。

フィリピンの場合、化石燃料、特に石炭への依存度が急速に高まり続けている。これは、2024年のEmberの調査で明らかになったように、ポーランド、中国、インドネシアの石炭による発電の割合を上回っている。気候変動に脆弱な国のひとつであるフィリピンは、先進国の現状維持(ビジネス・アズ・ユージュアル)や大企業の無責任な行動によって悪化した気候危機の最前線にいる。

フィリピンで化石燃料の拡大を支援する資金が流れ続けることで、フィリピンは気候災害の中にさらに追い込まれ、フィリピン市民はわずかな収入で生存をかけて闘わなければならなくなる。気候変動は、特に資金調達に関する市場の解決策から離れたシステム変革の枠組みなしには急激に対処することができないため、クリーンで再生可能なエネルギーへの迅速かつ公正な移行のための戦いは、クリーンエネルギーのためのクリーンマネーの促進を可能にしなければならない。つまり、緩和、適応、損失と損害、そして公正な移行のための対策を支援するための資金は、補償として提供さ れるべきであり、気候債務という大規模な汚染者の義務を果たすものでなければならない。

フィリピンにおける気候危機の影響をさらに食い止めるためには、気候緊急事態宣言を出すことで、パリ協定に対するフィリピンのコミットメントを実現し、フィリピンにおける再生可能エネルギーのより野心的な目標を設定するための資源を動員することが可能になるであろう。「気候正義のためのフィリピン運動」(PMCJ)は、石炭のない未来が、よりクリーンで公正かつ持続可能な社会を追求するフィリピンの具体的な実践のひとつであるとしている。

日本、ADB、そしてフィリピン:再生可能な未来よりも化石燃料へ資金提供

アジア開発銀行(ADB)のような国際開発金融機関(MDBs)は、気候変動目標を実現するために、アジア太平洋地域で石炭からの脱却が不可欠であることを認識している。ADBはエネルギー移行メカニズム(ETM)を通じて、クリーンエネルギーへの迅速な移行を推進している。ETMは、譲許的融資に依存する市場ベースのアプローチである。この資金調達の仕組みにより、石炭発電所の周辺や近隣で発生した環境やコミュニティへの被害、損失、損害に対して責任を負うことなく、民間企業は救済されることになる。

フィリピンの場合、2021年に実施された実行可能性調査によって、早期廃止と再利用(repurposing)が可能な発電所が特定された後、ETMの計画は大幅な進展を見せている。フィリピンのETMを支援するため、ADBとフィリピン政府は、気候投資基金-石炭移行加速プログラム(CIF-ACT)の下で投資計画を策定するための議論を行った。

CIFはフィリピンに対し、2027年までに最大900メガワットの既設石炭発電容量を段階的に廃止するために、総額5億ドルの支援を割り当てた。この資金総額の95%は融資によるもので、補助金の割合は2,500万ドルに過ぎない。これにより、2024年11月末時点で16兆900億ペソの債務残高が大幅に増加する見込みである。これはミンダナオ島で試験的に実施されるもので、BOT(建設・運営・譲渡)方式の事業権に基づく石炭火力発電所を対象としている。

フィリピンの発電所はほとんどが民間所有であるが、ステアグ・パワー社(STEAG Power Inc.:SPI)は政府所有の石炭火力発電所になる予定である。これは、ミサミス・オリエンタル州ビラヌエバのフィビデック(PHIVIDEC)工業団地に位置する210〜232メガワット(MW)の発電所である。ミンダナオ島初の石炭火力でもあったため、さまざまな文書や報告書ではミンダナオ石炭火力発電所としても知られている。この発電所は、かつてフィリピン電力公社(NPC)であった電力部門資産負債管理公社(PSALM)とのBOT(Build-Operate-Transfer:建設・運営・譲渡)契約により2006年に建設された。SPIの協力契約は2031年11月15日に終了する。その時点で石炭火力発電所はPSALMに譲渡され、残りの運転期間は15年となる。

SPIはアボイティズ・パワー(AboitizPower)が過半数を所有している。アボイティズ・パワーは数年前からSPIの株式を増やしてきた。アボイティズ・パワーは2007年にSPIの34%、2022年に69.4%、2024年2月に85%の株式を保有した。Steag Power GmbHとLa Filipina Uygongco社は少数株主である。アボイティズ社は、新たな石炭事業は行わないと発表しているが、2024年に「NGO Forum on ADB」の報告書で言及されているように、石炭を段階的に廃止する計画も持っていない。同社はミンダナオ発電所への出資比率を高めており、フィリピンにおける発電量に占める石炭の割合は67%に達している。

NGO Forum on ADBが2024年10月にPMCJや他のフィリピンの団体とともに提出した書簡の中で、ETMとパートナーシップに関するADBのアドバイザーは、ミンダナオ石炭火力発電所の送電網への影響と再利用(repurposing)の選択肢について評価中であることを共有した。このような進捗状況であるにもかかわらず、現段階でステークホルダーのエンゲージメントが依然として十分でないことを、PMCJ は憂慮している。PMCJが受け入れ村(バランガイ)であるビラヌエバ町サン・マルティン村の住民と話をしたところ、ETMの実施やその他の影響評価について、現地ではいまだに協議が行われていないことが明らかになった。コミュニティへの聞き取り調査では、どの政府機関からも、また地方自治体からも、同発電所の早期廃止の計画に関する協議を受けていないことが明らかになった。

さらにもう一つの重大な問題は、ETMモデルの下でもたらされるインセンティブに疑問があることだ。ミンダナオ石炭火力発電所のBOT電力契約を考えると、政府は2031年までに残りの責務を引き受けることになる。土地割り当てに関する過去の問題や、小児喘息の高発生率を含む慢性呼吸器疾患の進行など、事業が環境、社会、健康に及ぼしてきた複数の影響がどのように解決されるのかについては触れられていない。救済措置のための明確な枠組みがなければ、企業が石炭資産の売却を奨励され、投資リスクを回避できる一方で、発電所が引き起こした被害に対する責任からは距離を置くことになるであろう。

ETMに対する資金調達の取り決めでさえ、融資と条件付きのものに縛られている。譲許的融資は金利や返済スケジュールの面でより柔軟性があるが、政府はMDBsが規定する対策を実施するために資金源を多様化する代わりに、より多くの借入を余儀なくされている。フィリピンの深刻な債務状況は、経済の不安定化や成長の阻害につながる外部からのショックに対して脆弱である。ETMはフィリピンに長期債務を負わせ、フィリピンの復興と長期目標を支援するという目的そのものを阻害している。

その上、石炭施設を代替エネルギーに転換する選択肢を残しておくことは、座礁資産を抱え、炭素集約型技術に縛られるリスクを示している。ETMは、完全な廃止ではなく、条件を変更して石炭火力発電所の運転期間を延長することで、化石燃料インフラを必要以上に長く維持し、クリーンエネルギーへの完全な移行を遅らせる可能性がある。これでは、石炭火力の廃止によって再生可能エネルギーの導入を大幅に増やすことは保証できない。また、フィリピンでETMの対象とされている他の発電所(900MWの段階的廃止目標)についても、透明性や基準が公表されていない。

日本の政府系機関や民間企業は歴史的にフィリピンの石炭事業に資金提供してきており、丸紅などの大企業は1984年以来、また最近では2015年にバタンガス州のセム-カラカ電力会社(Sem-Calaca Power Corp.)の発電所に多額の資金を提供してきた。2023年12月現在、日本はアジア開発銀行(ADB)の主要5大資金提供者の1つであり、米国と同様に15.6%という最大の出資率となっている。このADBに対する出資額は222億3,000万米ドルに相当し、日本はADB創設当初からの加盟国である。

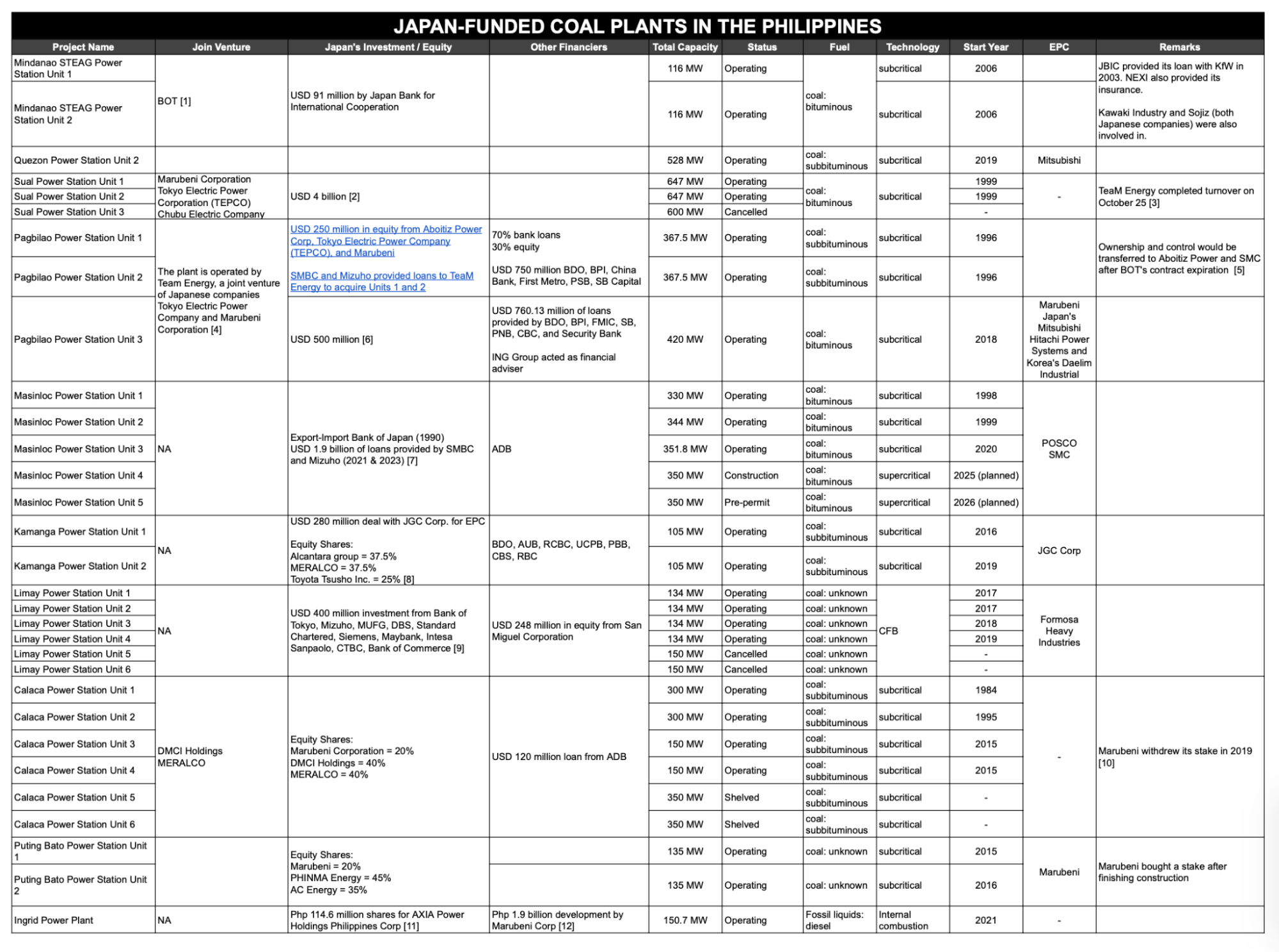

ADBは、融資、無償支援、技術協力の形でエネルギー事業の共同資金提供者として業務を行ってきた。フィリピンにおいて、日本はADBと協力し、気候危機の課題に立ち向かうという宣言された目標とは反対に、化石燃料事業に資金を提供することで、発展途上国のエネルギー部門を焼き尽くしている。表1と表2は、フィリピンで日本が資金提供した/する化石燃料事業の実績と計画の内容を示している。

表1. フィリピンにおいて日本が資金提供する石炭火力発電所

フィリピンには現在、30の石炭火力発電事業があり、66基のボイラーが稼働している。総容量は11.626ギガワットである。

表1に示すように、日本が資金提供した7つの石炭火力発電所が稼動しており容量の合計は7.572ギガワットとなる。これは、フィリピンの石炭火力発電所の総容量の65.12%を占めている。フィリピンにおける石炭事業への日本の投融資総額は、少なくとも73億7,000万米ドルに上る。

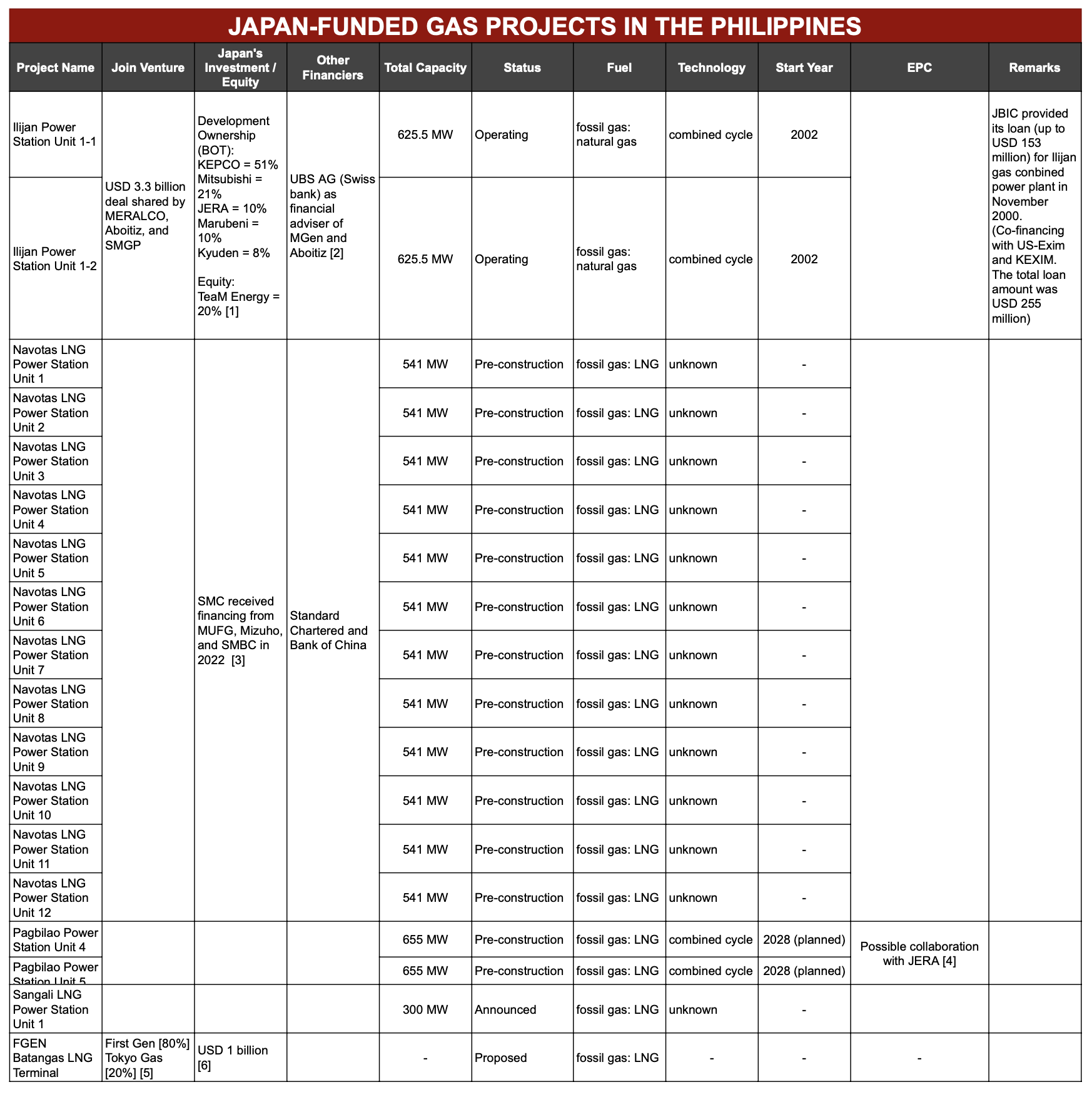

表2. フィリピンにおいて日本が資金提供するガス事業

また表2は、日本が資金提供しているガス事業を示している。フィリピンでは現在、1.251ギガワットのイリハン・コンバインドサイクルガス発電所(CCGT)が稼働している。さらに4基のLNG発電所が計画中で、合計容量は8.102ギガワットである。すべての発電所が稼動すれば、5つのLNG発電所の合計容量は9.353ギガワットになる。フィリピンのLNG事業に対する日本の投融資総額は、少なくとも10億米ドルに上る。

拡張と移行の遅れ

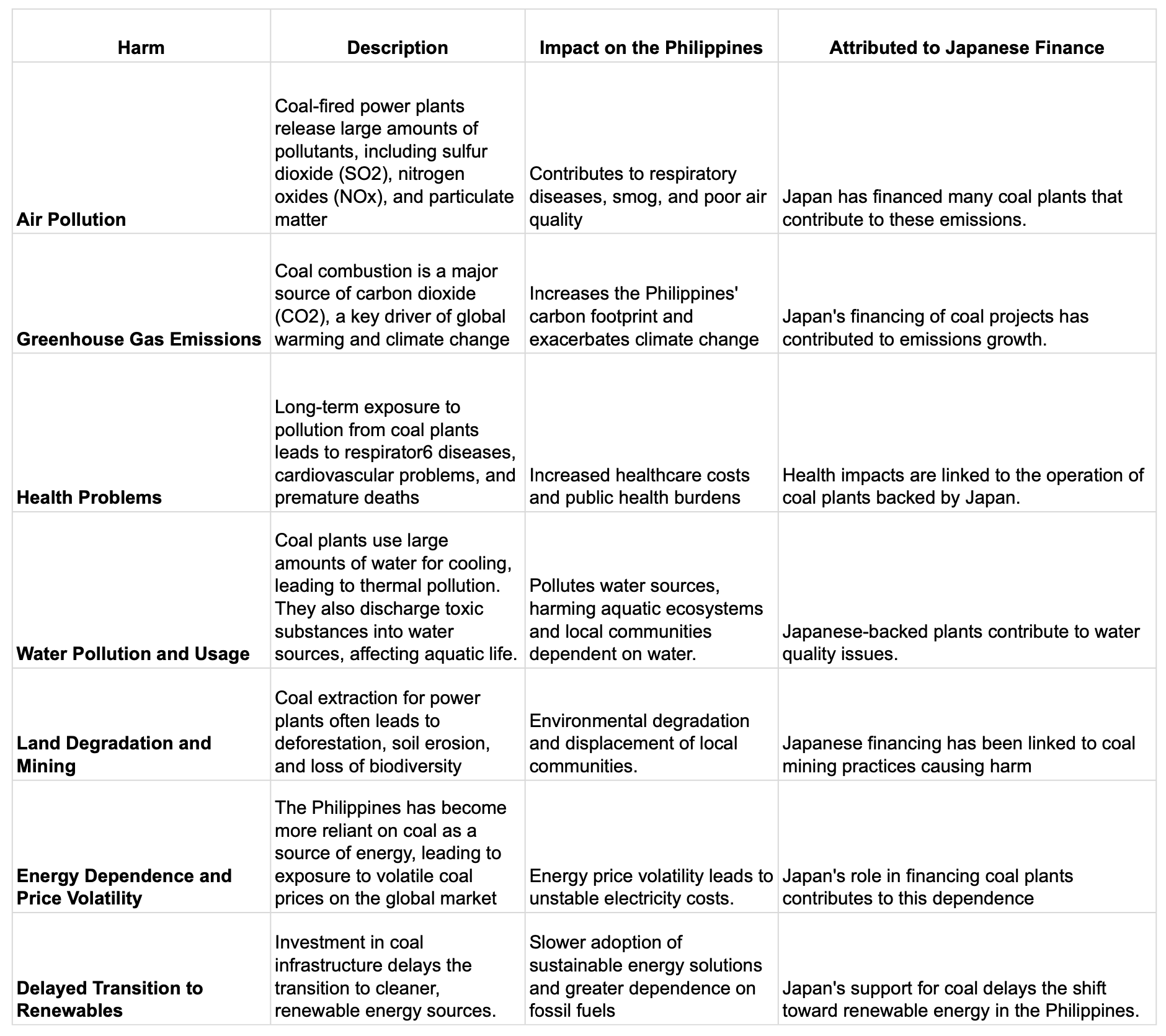

石炭発電所の稼働を継続することは、地域社会に大気汚染、水質汚染、健康問題、環境悪化をもたらす。表3は、フィリピンにおける石炭火力発電所の影響をまとめたものである。石炭火力発電所はまた、地球温暖化の重大な原因である温室効果ガス排出の主な要因でもある。フィリピンはまた、不安定な電力コストにつながる世界的な石炭価格の変動の影響を受けやすい。日本の資金提供は石炭火力発電所と結びついているため、再生可能エネルギーへの移行をさらに遅らせている。

表3. フィリピンにおける石炭火力発電所の影響

ステアグ・ステート・パワー(STEAG State Power Inc. )の石炭火力発電所は、受け入れ村であるビラヌエバ町サン・マルティン村に直接影響を与え、大気汚染と水質汚染の原因となっている。経済的な影響という点では、この発電所によって漁民が発電所に面したマカハラー湾の伝統的な漁場から追い出されてしまっており、この地域の漁民は漁獲量が減少し、より深い海域への移動を余儀なくされていると主張している。もうひとつの経済的要因は、2006年の発電所設立以来、サン・マルティンの住民に雇用機会がもたらされていないことである。

歴史は、日本が2000年以降の最盛期にフィリピンのエネルギー分野に積極的に投融資を行い、現在に至るまで継続していることを示している。東南アジアで最も石炭に依存している国の一つであるフィリピンは、日本の金融機関が石炭火力発電所に積極的に投融資を行った結果の一つである。国際協力機構(JICA)が1993年に政府開発援助(ODA)の融資の下でカラカ石炭火力発電所1号機の環境改善事業に資金を提供した努力にもかかわらず、地域コミュニティはいまだに発電所がもたらす大気汚染のために健康上の問題に直面している。

ADBとJICAからの一連の融資を通じて、フィリピンは10億米ドルを調達し、送電網の改善、電力協同組合への融資、電力の促進にその資金を投じた。これらはすべて、フィリピン国内の石炭火力発電所の延命に寄与し、極度の貧困を撲滅する努力を持続させながら、豊かで包括的かつ強靭で持続可能なアジア太平洋を実現するというADBのコミットメントに反して、フィリピン市民に何世代にもわたって債務を負わせることになっている。

こうした日本が支援し続けた資金メカニズムは、フィリピンの化石ガス産業を発展させ、化石燃料の拡大を促進した。日本による化石ガスへの投資の最も古い記録は、JERA、丸紅(TeaM Energy)、韓国電力、三菱商事、九州電力のコンソーシアムが2007年にイリハン発電所の権益取得を完了したことである。契約終了後は、日本のJERAと同様の地位にあるフィリピン最大の発電会社サンミゲル社に移譲された。

世界的なパンデミックの最中、東京ガスとファースト・ジェン(First Gen)は、バタンガス市に初の洋上液化天然ガス(LNG)受入基地を完成させた。これは、2020年に上院エネルギー委員会のメンバーが参加したフィリピンのガスセクターに関する国際協力銀行(JBIC)のワークショップに続くものであった。バタンガスでのパイロット事業の完了後、化石ガスが再参入して以来、フィリピンの議員たちは、化石ガスがクリーンエネルギーへの移行燃料であるとして、業界の仕組みを学び、国の天然ガス産業の発展を促す政策改革に動いた。石炭火力発電所を段階的に廃止する具体的な計画を持たないまま、承認された法案は、化石ガス産業への投資を民間部門に駆り立て、国内での化石ガス産業のブームに火をつけた。

化石燃料と再生可能エネルギーを比較した投資年数と投資額の数字は、真のクリーンエネルギー源であるにもかかわらず、再生可能エネルギーの進歩が遅く、優先順位が低いことを示している。もし政府がこの路線を取り続ければ、化石燃料や炭素集約型事業から再生可能エネルギーへの転換というフィリピンの努力は失敗に終わるだろう。

地域コミュニティへの影響

ステアグ社の石炭火力発電所は閉鎖されることなく、液化天然ガス(LNG)発電所、あるいはアンモニア混焼発電所に転換されることが切迫した懸念となっている。石炭火力発電所をアンモニア混焼発電所やLNG発電所に転換することは、技術的に難しいことではないとされている。ステアグの発電所を再利用する(repurposing)ことは、炭素排出を抑制する上で誤った対策であり、健康や経済にさらなる問題をもたらすだろう。

LNG 施設はメタンを排出する。この温室効果ガスは、短期的にはCO2の80 倍、長期的には30倍も悪影響を及ぼす。LNG 施設は一酸化炭素、二酸化硫黄、揮発性有機化合物(VOC)を排出する。これらの汚染物質は、頭痛、咳、めまい、その他の呼吸器系疾患など、さまざまな健康への影響に関連することが研究で示されている。(出典:ICIS)これらの発電所付近のコミュニティは、農業と漁業という自給的な生計手段に頼っているため、LNGへの転換は彼らの生計手段にも悪影響を及ぼすことになる。

また、LNGはフィリピンに輸入されるため、LNGをフィリピンに輸入するためのコスト高が経済にも影響し、 発電が世界の市場価格に左右されることになる。これは、電力使用者の大部分を占める一般のフィリピン人に経済的負担を強いることになる。

CIF-ACTがフィリピン 政府への融資によって調達されるという事実が、フィリピン人の経済的負担に拍車をかけている。ステアグ社の場合、大株主であるアボイティズ・パワーが代わりに経済的利益を得ることになる。

1974年、故フェルディナンド・マルコス大統領の独裁政権下の戒厳令期間中にフィビデック工業団地が設立されて以来、ビラヌエバ町とタゴロアン町の13の村(バランガイ)に暮らす住民は、抗議も反対もできないまま、3,000ヘクタールの団地造成のために恣意的に移転させられた。漁業と農業を主な生計手段としていた住民たちは、伝統的な漁場や農地への立ち入りを強制的に阻まれ、その結果、生計手段を失った。いくつかの村(バランガイ)の住民たちは、その地域でまだ整地作業が行われていなかったため、現在フィビデック団地内にある土地に住み続け、自給的な農業を続けることができた。これらの住民は、フィビデック工業開発公社(PIA)から、その地域には現在のところ必要性がないため、一時的に居住し農業を続けてもよいと(口頭で)約束されたとされ、誤った安心感に騙された形となっている。

しかし、「ロケーター(locator)」(PIAによる賃借人の呼び方)となった地元企業、国内企業、国際企業がこの団地に参入するにつれ、広々とした土地が占有され始めた。その結果、PIAは新しいロケーターに場所を用意するため、いくつかの村(バランガイ)の住民を移転させ始めた。ここで注意しなければならないのは、住民の移転先が依然として団地内であるということだ。つまり、ロケーターが増え、団地内に新しい区域を開発する必要が出てくれば、移転させられた住民は(移転先からも)再び追いやられることになる。

ステアグ石炭火力発電所の場合、住民は受け入れ村であるサン・マルティン村の別の場所に移転させられた。しかし、村全体ではないにせよ、その大部分はフィビデック団地内にあるため、住民は新しい家が恒久的なものであるという保証をまだ得ておらず、将来また立ち退きに直面する可能性がある。さらに住民の負担となるのは、再び遠方へ移転することになれば、生計手段の喪失に直面するということである。

上記のような状況を踏まえると、ADBがコミュニティとの意味ある協議を確保することは困難である。なぜなら、住民たちは、フィビデックに抗する発言をした場合にフィビデック職員から報復を受けることを恐れ、自由に意見を表明することができないからである。住民は移転先の土地所有権を持っておらず、それらはフィビデックが所有している。

投資と気候変動への取り組みの整合性: フィリピンのエネルギーの未来における日本の役割

私たちは、日本政府とその金融機関、国際開発金融機関が、資金調達戦略を再考し、フィリピンにおける石炭事業から撤退することを強く求める。その代わりに、フィリピンの公正な移行へのコミットメントに沿った再生可能エネルギーへの取り組みにおいて、日本が歴史的な責任を果たすための無償資金、寄付、支援を行うことを提唱する。私たちの要請は以下のとおりである:

- 液化天然ガス(LNG)、アンモニア混焼、バイオマス燃料など、フィリピンにおけるすべての化石燃料事業への資金提供をただちに停止するよう、日本政府に訴える。

- ETMを通じて計画されているステアグ石炭火力発電所の早期廃止において、私たちは日本政府に対し、主要なステークホルダーだけでなく、受け入れ先である地域コミュニティにも経済的に直接利益をもたらすような、より包括的なアプローチでの発電所の廃止を求める。他の種類の化石燃料を利用する発電所への転換につながるようなものではなく、再生可能エネルギー向けの資金提供がなされるような、より厳格なメカニズムが整備される必要がある。

- 再生可能エネルギー事業への無償資金や寄付を通じて支援を強化し、フィリピンのエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を2030年までに35%、2040年までに50%にすることを支援する(よう求める)。

- エネルギー事業がすべての人々にとって公平で有益なものとなるよう、地域コミュニティと協力する(よう求める)。

- ETMの実施において、影響を受けるコミュニティの直接協議と参加(を確保するよう求める)。

PMCJは、フィリピンの環境、人々の健康、そして未来を守るためには、石炭からの脱却が不可欠であると確信している。私たちは、日本の金融機関に対し、フィリピンにおけるすべての化石燃料およびその他の誤った対策の事業に対する資金提供を中止し、その代わりにフィリピンの再生可能かつ持続可能なエネルギーの未来を支援するために資金提供を行うことによって、環境に対する責任を果たすことを求める。化石燃料事業に対する資金支援を続けることは、フィリピンの再生可能エネルギーへの移行を頓挫させるだろう。そうではなく、日本は途上国の気候変動対策への支援を強化しなければならない。

気候とフィリピン市民の福祉を守るためには、ステークホルダーを巻き込み、エネルギー投資戦略の早急な変更の必要性を強調することが不可欠である。力を合わせれば、私たちは気候変動と闘い、フィリピンの公正かつ公平なクリーンエネルギーへの移行を実現できる。