改訂版【Q&A】東電柏崎刈羽原発、知っておきたい15のポイント

柏崎刈羽原発の再稼働を考える上で、知っておきたい15のポイントをまとめました。

Q1. どんな原発?

Q2. 「地元同意」って何?

Q3. 県民は同意している?

Q4. 新潟県の「3つの検証」とは?

Q5. 県民投票を求める署名運動とは?

Q6. 原子力規制委員会が審査したから大丈夫?

Q7. 地震の危険性はない?

Q8. 東電は信頼できる?

Q9. 改良型沸騰水型原発(ABWR)は安全?

Q10. 万が一の事故の時、避難は可能?

Q11. 「テロ対策施設」はどうなっている?

Q12. 再稼働のためのコストは?

Q13. 再稼働したら電気代は下がる?

Q14. 核のごみはどうなる?

Q15. 再稼働しなかったら電気は足りなくなる?

Q1. どんな原発?

新潟県柏崎市、刈羽村にまたがる東京電力の発電所です。7基の原子炉を有し、合計出力は821万2,000kWと世界最大です。発電された電気は首都圏に送られます。

2007年、新潟県中越沖地震により、稼働するすべての原子炉は自動停止しました。その後、運転が再開されますが、2011年福島第一原発事故後、再度、すべての原子炉が停止しました。

2017年、6、7号機が再稼働のための原子力規制委員会の審査に合格しましたが、その後、運転員のID カード不正使用など、核セキュリティ上の杜撰な管理実態や不祥事が相次いで発覚(詳しくはQ7)。2021年、原子力規制委員会は事実上の運転禁止命令を出しましたが、2023年12月、解除されました。現在、再稼働をめぐる地元同意が焦点となっています。

使用済み核燃料の行き場も問題になっています。柏崎刈羽原発では、使用済み核燃料の保管用プールが満杯に近づいていましたが、昨年、青森県むつ市の中間貯蔵施設への搬出が始まりました。しかし、その先、どこに持っていかれるかについてははっきりしていません(詳しくはQ14)。[TOP]

Q2. 「地元同意」って何?

原発を再稼働する際に、原発が立地する市町村および道府県の同意が求められています。「地元同意」は法律に明確に位置付けられたわけではありません。「地元」の範囲は極めて限定的であり、原発事故の影響を受ける可能性がある近隣の自治体は、避難計画の策定が必要になるのにもかかわらず、蚊帳の外におかれています。また、多くの人たちが反対していても、実際には首長や議会が産業界の意向を受けて同意表明してしまうなど、必ずしも民意が反映されているともいえません。

柏崎刈羽原発の場合、2025年11月21日、新潟県知事が再稼働の容認を表明しました。、12月2日からの新潟県議会における判断が焦点となっています。[TOP]

Q3. 県民の意見は?

県民の意見はどうなっているのでしょうか?

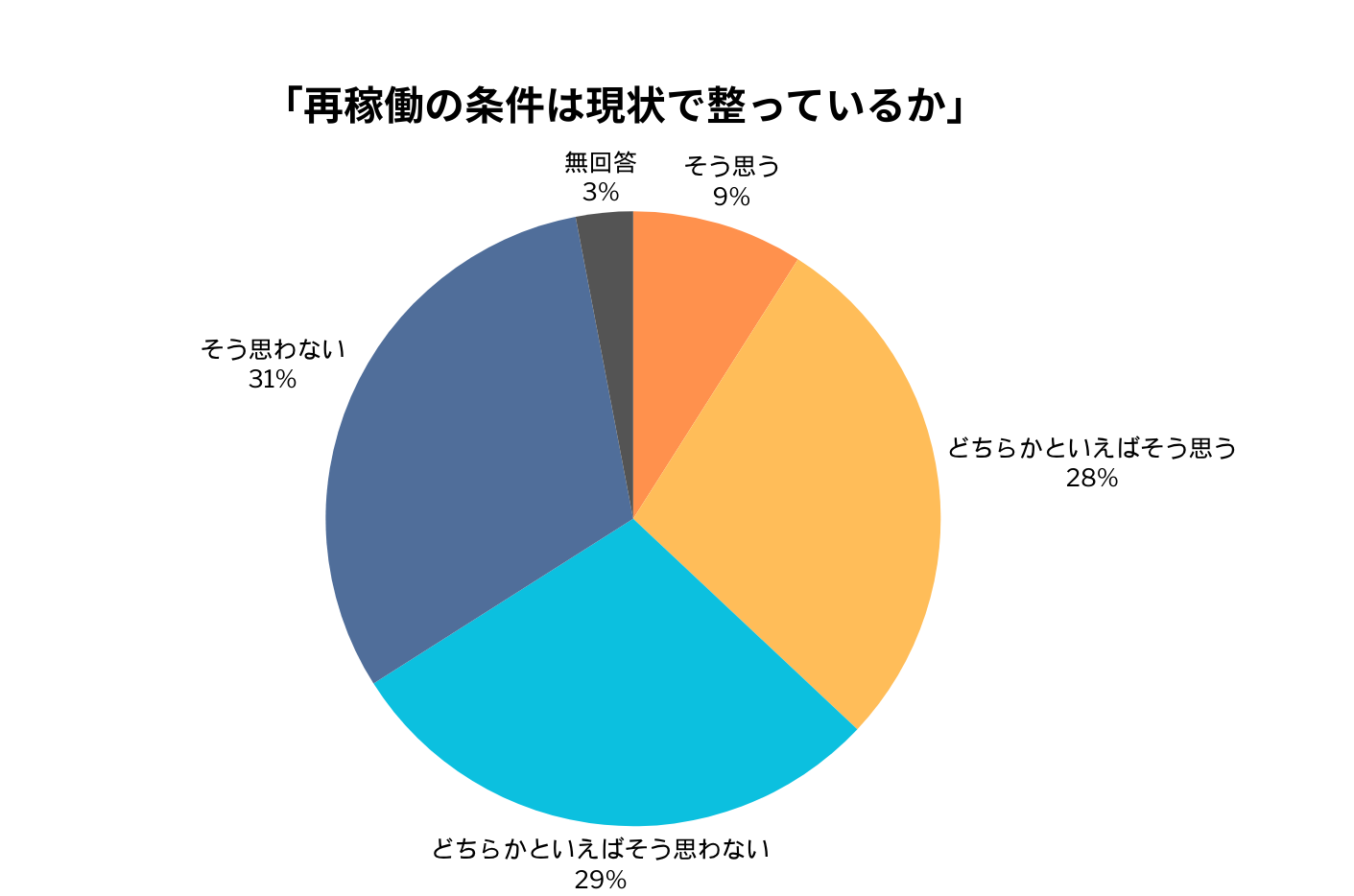

新潟県は、柏崎刈羽原発の再稼働にあたっての県民の多様な意見を把握するために、2025年9月から、県内全域30市町村(6,000人)、およびPAZ・UPZ(原発から概ね30km圏内)の9市町村(6,000人)を対象とした意識調査を実施しました(注1)。

「再稼働の条件は現状で整っているか」という問いについて、全県30市町村の調査では「そうは思わない」「どちらかといえばそうは思わない」との否定的回答が計60%に上り、「そう思う」「どちらかというとそう思う」との肯定的回答が計37%を上回りました。原発から30km圏内でも同様の傾向をしましました。

県内全域30市町村(6,000人)をもとに作成

再稼働に関するさまざまな影響に関する設問では、「原発の使用済核燃料が増えていくことが問題だ」(「そう思う」68%)、「原子力災害が発生した場合、十分な補償を受けられるか心配だ」(同67.2%)、「原子力災害が発生した場合、風評被害が起きないか心配だ」(同64.7%)など再稼働のネガティブな影響への懸念が多くの割合を占め、「地域経済や雇用に良い影響がある」(35.2%)、「地球温暖化対策につながる」(23.5%)、「電力の安定供給につながる」(40.4%)などをポジティブな影響を上回りました。一方で、「どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない」という項目を選択したのは28.4%にとどまりました。

なお、この調査に関しては、設問に、東京電力が実施した対策(防潮堤、電源車の配置、注水ポンプ等)などについて列挙しており、未実施の対策もしくは対策がとりようがないリスク(テロ対策施設や、戦争のターゲットになるリスク等)、対策をとっても残るリスク(想定を超える地震のリスク等)については触れられていないことに注意が必要です。

一方で、市民団体による調査では、県民の約6割が再稼働に反対の意を示しています(注2)。[TOP]

Q4. 新潟県の「3つの検証」とは?

新潟県は、2017年、当時の米山隆一県知事のもと、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の議論の前に福島第一原発事故の検証が必要として、以下の3つの検証委員会を設置しました(注3)。

- 福島第一原発事故原因の検証

- 福島第一原発事故による健康と生活への影響の検証

- 福島第一原発事故を踏まえた原子力災害時の安全な避難方法の検証

これに加えて、各委員会の検証結果を総括する、検証総括委員会も設置されましたが、総括の方向性をめぐり池内了委員長と新潟県の意向との乖離が明らかになりました。2023年3月、池内委員長を含む委員全員が任期切れとなり、新潟県が再任しなかったため、総括委員会は空中分解となってしまいました。その後、総括は新潟県主導で行われました。

一方で、2023年6月、市民の力で包括的な検証を行うべきとする池内了氏など有志により「市民検証委員会」が設立され、新潟県各地で対話集会を開催しています(注4)。[TOP]

Q5. 県民投票を求める署名運動とは?

花角新潟県知事は再稼働について「県民に信を問う」を公約に掲げ当選しましたが、具体的な方法や時期は明確にしませんでした。

こうした中、2024年10月から、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の是非を県民投票によって決めることを求める署名運動が開始されました。新潟県内の市民団体「柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会」は、再稼働に関する重要な判断を知事や県議会だけでなく、県民自身が直接決定すべきであると各地で訴えました。結果、県民投票条例の直接請求に必要な約3万6,000筆を大きく上回る14万3,196筆の署名が集まり、2025年3月27日、県議会に提出されました(注5)。

2025年4月16-18日には条例案を審議する臨時県議会が開催されましたが、それに先立ち、花角知事は、この条例案に対して「賛成・反対の二者択一の県民投票では県民の多様な意見を把握できない」という否定的意見を表明しました。審議にあたって、自民党などの多数派は、「県民投票は、総合的・専門的判断にはなじまない」「分断を生む」「感情的判断に偏る」などとして、反対しました。4月18日の新潟県議会本会議で、県民投票条例案は賛成16・反対36で否決されました。[TOP]

県議会に提出に向かう市民団体のメンバー

提供:柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会

Q6. 原子力規制委員会が審査したから大丈夫?

原発事故を完全に防ぐことはできません。現在の知見における地震評価には限界があること、人為ミスが排除できないこと、戦争による攻撃には対応できないことなどが挙げられます。

原子力規制委員会の新規制基準は、すでに設置された原発に外付けの対策をすることを前提につくられています。その審査は、事業者による評価をベースに行っています。批判的専門家の知見が取り入れられておらず、よほどのことがない限り「合格させること」を前提としているのです。[TOP]

Q7. 地震の危険性はない?

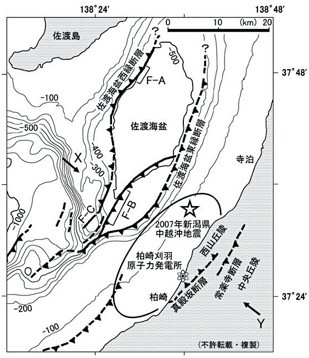

出典:「柏崎刈羽・科学者の会」 リーフレットNo.1 2008年2月24 日

柏崎刈羽原発は、東北地方の日本海沿岸から信州・北陸に至る地震帯の真っ只中に位置しています(図)。昔からM7クラスの地震がたくさん起こっている柏崎付近は、大地震の危険性を想定すべき場所でしたが、原発の建設当時は、それを考慮せずに、政治的に原発の設置が決められた経緯があります。

2007年の中越沖地震(M6.8)では、設計上の想定を超える揺れにおそわれました。柏崎刈羽原発の6, 7号機の基準地震動は、海底活断層(F-B断層)による地震を想定したものですが、東電は原発の設置当初はこれを活断層とは評価しておらず、2003年、原子力安全保安院の指示により長さ約20kmの活断層と評価しなおしました。しかし、このことを公表していませんでした。

中越沖地震後、東電はF-B断層を長さ34kmの活断層と再評価しました。渡辺満久氏ら活断層の専門家からは、F-B断層は50-60kmにおよぶ長大な活断層(佐渡海盆東縁断層)から枝分かれしたものにすぎず、活断層全体が動いた場合を想定し、少なくともM7.5程度の地震を想定すべきと指摘しています(注6)。[TOP]

Q8. 東電は信頼できる?

柏崎刈羽原発は、福島第一原発事故を起こした東京電力の原発です。原子力規制委員会の審査の際には、「東電に原発を動かす資格があるのか」ということが問われました。 東電をめぐっては、以下のように、隠ぺいや不祥事が多く発生しており、能力やガバナンス、情報公開姿勢、安全文化の欠如を疑わせる結果となっています。

- 2002年、柏崎刈羽原発、福島第一・第二など計13基の原発で、ひび割れや故障を長年にわたり意図的に隠ぺいし、記録を改ざんしていたことが内部告発をきっかけに明らかになった。いわゆる「東電トラブル隠し事件」である。

- 2007年の中越沖地震では、柏崎刈羽原発の配管破損や変圧器火災、放射性物質の漏洩が発生。想定を超える揺れにより、地震評価や耐震設計の甘さが露呈した。海底断層の一つのF-B断層について東電は当初は活断層とは評価していなかった。2003年、原子力安全保安院の指示により長さ約20kmの活断層と再評価していたが、このことを公表しなかった。中越沖地震後、東電はF-B断層を長さ34kmの活断層と再評価した。

- 2011年3月に発生した福島第一原発事故では、早い段階で炉心溶融(メルトダウン)を認識していながらそれを公表せず、炉心損傷としていた。その後も東電は「炉心溶融の判断基準はない」としていたが、2016年になってから東電は「炉心溶融の判定マニュアル」を有していたこと、それに従えば、事故直後から炉心溶融の状況であったことが明らかになった。このことにより、東電の情報公開姿勢、安全文化、組織的ガバナンスの欠如が改めて問題視された。

- 2020年、柏崎刈羽原発において、中央制御室において、東電社員が他人のIDカードを使って入室していたことが明らかになった。その後の調査で複数人による不正使用が発覚した。

- 2021年、柏崎刈羽原発で、侵入者を検知する複数のテロ対策設備が機能しておらず、それが放置されていたことが明らかになった。原子力規制委員会は、核物質防護上の機能が一部喪失していたとして、4段階評価のうち最も深刻なレベルの「赤」と評価した。

- 2023年、柏崎刈羽原発において、東電社員が6号機原子炉建屋の図面を無断で持ち出し、紛失した。その後、他の社員による書類持ち出しも明らかになった。[TOP]

Q9. 改良型沸騰水型原発(ABWR)は安全?

柏崎刈羽原発6号機・7号機は、改良型沸騰水型原発(ABWR)と呼ばれる形式の原発です。 ABWRは、福島第一原発などで使われていた沸騰水型(BWR)を改良したもので、再循環ポンプと再循環配管(2系統ある)を撤去し、1基の原子炉に、10台のインターナルポンプ(RIP)を設置する設計となっています。元東芝原発設計技術者の後藤政志さんは、「RIPは、原子炉の下にぶら下がった形で溶接されており、しかも根元が細いため地震やポンプの振動で疲労が発生しやすい。再循環系配管を減らして配管破断のリスクを減少させたが、RIPが破断して原子炉内の水が抜けると冷却材喪失事故(LOCA)になる」と指摘しています。[TOP]

Q10. 万が一の事故の時、避難は可能?

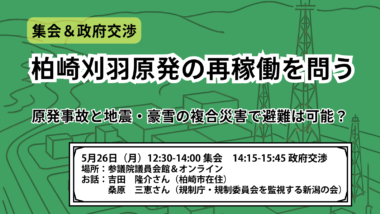

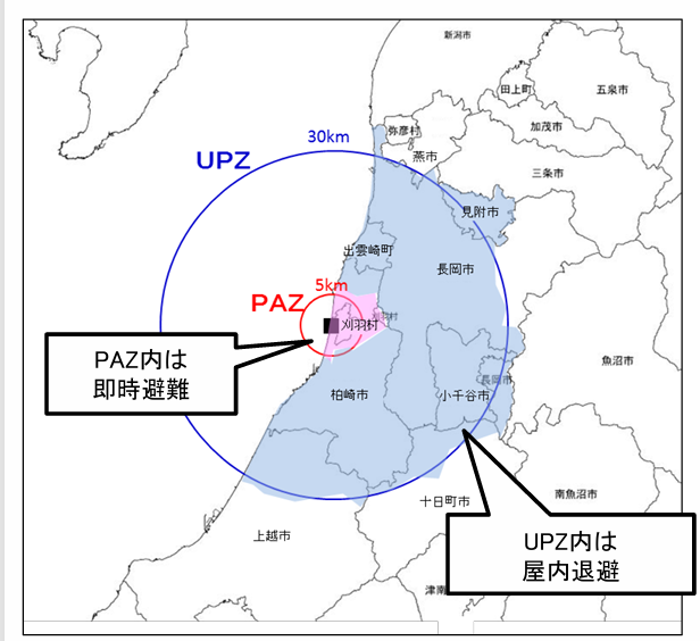

原子力規制委員会の定めた原子力災害対策指針は、原発で深刻な事故が発生した場合、PAZ(原発から半径5㎞圏内)の住民が避難、 UPZ(半径5-30km圏内)の住民は屋内退避するというものです。しかし、能登半島地震では、多くの家屋が倒壊し、避難路も通行不能になりました。つまり、地震等の天災と原発事故との複合災害では、避難も屋内退避もできない状況となるのです。

さらに大雪と重なった時に、道路が通行できなくなり、避難が困難になることも予想されます。

「大雪の時に避難できない」という地元の懸念に対して、政府の対応案では、大雪の際には5km圏でも自宅などで屋内退避とする、原発から5-30キロの範囲では屋内退避中にも屋根の雪下ろしなど、最低限必要な一時的な外出は可能などとしています(注7)。しかし、そもそも原発事故時に半径5km圏を即時避難としたのは、屋内退避では被ばくを十分防ぐことができないからでした。政府の対応案は、原発の稼働ありきで、住民の被ばくリスクをうやむやにしたご都合主義的なものにすぎません。

[TOP]

Q11. 「テロ対策施設」はどうなっている?

柏崎刈羽原発では、6号機、7号機とも、「テロ対策施設」は未完成です。

原発のテロ対策の強化として、2013年に施行された新規制基準で「テロ対策施設」の設置が義務付けられました。本来、原発が稼働する際に「テロ対策施設」も設置されていなければならないのですが、テロ対策施設の建設に時間がかかるという事業者側の事情を斟酌して、工事計画の認可日から5年以内にテロ対策施設の設置を行うこと、それができていない場合は、原子力規制委員会が運転停止を命じることができるとしました。

柏崎刈羽原発7号機ではテロ対策施設の設置期限が2025年10月、6号機については、2029年9月となっています。

東電は柏崎刈羽原発7号機の再稼働を先行させる方針で、燃料装荷を進めていましたが、今年になってから7号機の「テロ対策施設」について、2025年3月としていた完成時期を2029年8月に延期することを発表しました。6号機については再稼働しても当面はテロ対策施設なしでも停止ということにはならないため、東京電力は先に6号機を再稼働させるという方針に切り替えました。

いずれにせよ、本来必要とされている「テロ対策施設」なしで原子炉を稼働させることは、安全性よりも東電の都合を優先することになるのではないでしょうか。[TOP]

Q12. 再稼働のためのコストは?

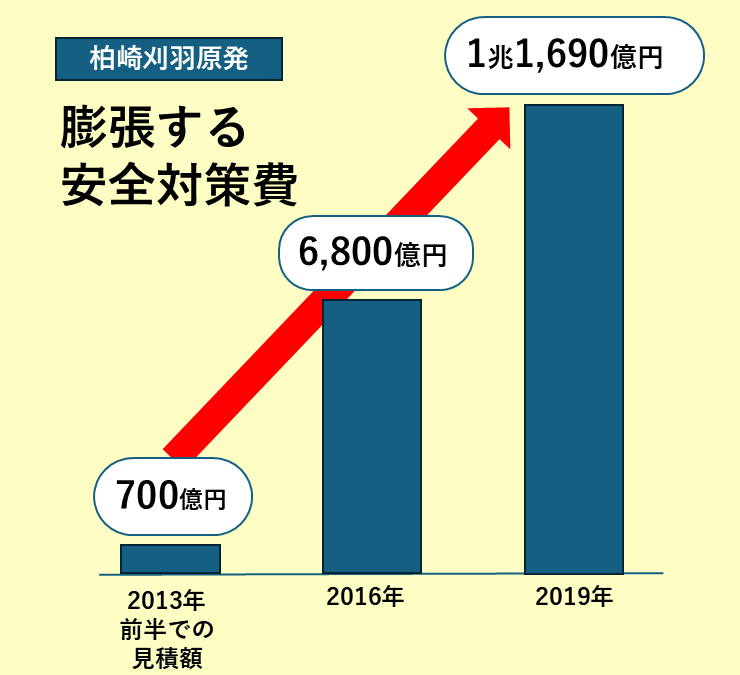

柏崎刈羽原発を再稼働させるための安全対策費は約1兆1,690億円にのぼっています。

2013年前半の段階では、東電は700億円と見積もっていました。2016年には6,800億円に増加。2019年には1兆1,690億円となりました。テロ対策施設などの建設費用がかさんだためといいます(注8)。[TOP]

Q13. 再稼働したら電気代は下がる?

東京電力は、2024年4月の段階で「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働により、さらに電気料金が安くなるという事実はない」としています(注9)。

東京電力EPの申請した規制料金の値上げ申請によれば、原発再稼働によるkWhあたりの削減効果は0.47円/kWhとなっています (注10)。

しかし、この数字には注意が必要です。東電は、市場での購入単価を20.97円/kWhと高めに設定し、原発再稼働で値段を下げられることにしているのです。

原発のコストに詳しい原子力資料情報室の松久保肇さんは以下のように指摘します。

「たとえば2024年度平均システムプライスは12.29円でした。こうした数値を反映させれば原発の再稼働による電気代の引き下げ効果はほとんどないでしょう。」

また、今まで電気料金に上乗せされてきた原発の維持費も無視できません。[TOP]

Q14. 核のごみはどうなる?

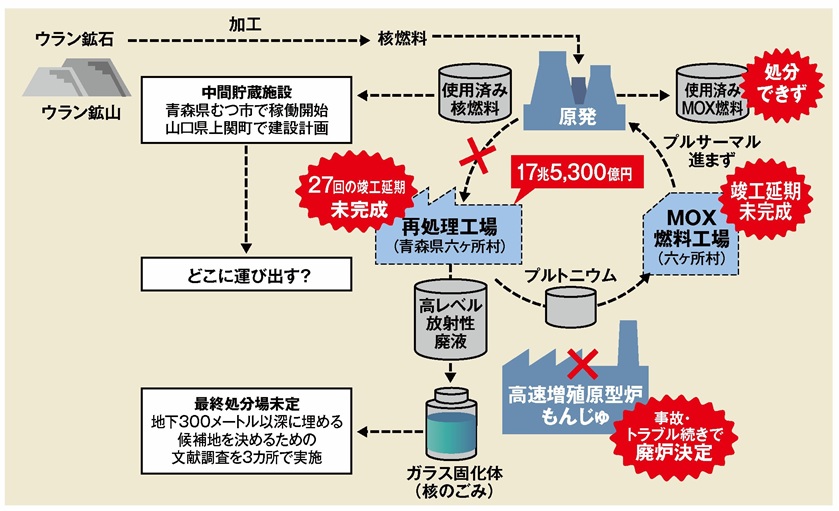

2024年9月、青森県むつ市に建設された中間貯蔵施設に、柏崎刈羽原発の使用済み核燃料69体が搬入されました。今回は試験的な搬入で、2 年後には本格搬入がはじまります。

柏崎刈羽原発の使用済み核燃料は、敷地内の保管用プールにためられていますが、貯蔵率は6号機は92%、7号機は97%で、容量の上限に近づいていました(注11)。再稼働しても、すぐにプールが満杯になってしまう状況でした。

搬入に先立って青森県内で行われた県民・市民説明会では、どの会場でも参加者から反対や不安が表明されました。

特に問題となったのが中間貯蔵施設の運用期間である50年が経過した後の核燃料の搬出先でした。

国の説明は二転三転し、最近では「六ヶ所再処理工場に搬出する」としています。しかし六ヶ所再処理工場は、工事完成を27回も延期しており、稼働する前から老朽化が懸念される事態となっています。また、たとえ六ヶ所再処理工場が稼働したとしても、そこで生じた放射性廃液をガラスで固めた「核のごみ」の行き場は決まっていません。

核燃料サイクル政策そのものが破綻しているのです(図)。

柏崎刈羽原発を稼働することは、行き場のない核のごみを増やすことにつながります。[TOP]

Q15. 再稼働しなかったら電気は足りなくなる?

電気が足りなくなるということはありません。

2011年の福島第一原発事故以降、東電管区内では原発ゼロの状態が続いていました。しかし、火力発電所、再エネ(太陽光・風力等)の拡大に加え、需要側管理(電力使用時間のシフトなど)や広域連系線を通じた地域間融通などで対応してきました。省エネ機器の普及による電力需要量低下も大きく貢献しています。これらによって、必要とされる電力準備率(3%)は基本的に確保されており、停電回数や停電時間は国際的に見ても極めて短くなっています。 多くの場合、需給ひっ迫は、電力の供給能力の不足から生じているのではなく、需要の一時的で急激な増加に対して供給が間に合わない、つまり需給調整がうまくいかないことから生じます。このため、変動する需要にあわせた電力供給をいかに臨機応変に効率的に行っていくか、具体的には予測精度の向上、アグリゲーション(電力を束ね、効率的かつ安定的に電力の需給バランスを取ること)、送電網の拡充、電気自動車を含む蓄電池を用いた柔軟性の向上、災害事故による停電防止につながる電線類の地中化などが求められ、この分野は日本企業にとっても大きなビジネスチャンスにもなっています。[TOP]

注1)新潟県「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民の意識調査」 (2025年11月)

注2)新潟日報デジタルプラス「柏崎刈羽原発の再稼働「反対」県民投票「実施を」ともに6割、市民団体が独自の意識調査」(2025年11月14日)

注3)新潟県ウェブサイト「福島第一原発事故に関する3つの検証について」

注5) 柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会公式サイト

注6)渡辺満久、中田高、鈴木康弘「佐渡海盆東縁断層と2007年中越沖地震」(活断層研究33号 2010年)

注7)柏崎刈羽地域原子力防災協議会作業部会「柏崎刈羽地域の緊急時対応(案)」(令和7年3月7日)

注8)日本経済新聞「東電の柏崎刈羽原発、安全対策費約2倍に」(2019年7月26日)

注9)東京電力ホールディングス、東京電力エナジーパートナー(2024年4月15日)「一部報道における「柏崎刈羽が再稼働した場合の電気料金の影響」について」

注10)原子力資料情報室CNICブリーフ(2023年5月1日)「122円 過大評価される原発再稼働」

注11)柏崎市ウェブサイト「1~7号機の燃料輸送・使用済燃料保管状況」(2025年4月11日閲覧)

※このQ&A作成にあたり、以下の方々にご協力いただきました。御礼申し上げます。

明日香壽川さん(東北大学名誉教授)

川井康郎さん(プラント技術者の会、原子力市民委員会技術・規制部会)

後藤政志さん(元東芝 原発設計技術者、原子力市民委員会技術・規制部会長)

阪上武さん(原子力規制を監視する市民の会代表)

菅波完さん(高木仁三郎市民科学基金事務局長)

松久保肇さん(原子力資料情報室事務局長)

村上正子さん(原子力市民委員会事務局長)

【ご寄付のお願い】

FoE Japanは、皆様のご支援に支えられて、原発・エネルギー政策に関する情報分析や発信、政府や議員への働きかけ、福島ぽかぽかプロジェクトの実施などの活動を継続しています。

よろしければご寄付をご検討いただければ幸いです。

ご寄付はクレジットカード、銀行振り込みなどで可能です。

▶︎詳しくはこちらからご覧ください。