電力システム改革の検証を踏まえた制度設計に意見を提出~原発や火力新技術への新たなファイナンス支援は許されない

2024年度、電力システム改革検証の議論が経済産業省の審議会で行われ、2025年度以降それを踏まえて電力システム改革の見直しをすることとなっています。

ところが審議会では、これまでの改革や自由化によって大手電力の大規模電源維持が難しくなっているとして、改革前の方向に逆戻りさせるような議論が行われています。

また「大規模な脱炭素電源」の新設について円滑な資金調達が非常に困難であるとして、政府によるあらたなファイナンス支援が必要だとしています。

・次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/index.html

・電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/system_design_wg/inde

x.html

10月8日まで募集された意見募集に対して、FoE Japanは以下の意見を提出しました。

電力システム改革検証を踏まえた制度設計に対する意見

世界の気温上昇を1.5℃までに抑えるために、できる限り早期に大幅に、コストも抑えながら温室効果ガスを削減するという視点を加えるべきである。

この観点から、技術の選択についても方針転換や変更ができるようにしておくべきである。

対象箇所:検討事項⑧全体電源・系統への投資に対するファイナンス

日本政府はパリ協定に参加し、世界の気温上昇を1.5℃までに抑える目標にコミットしている。そのためには、現在の2050年までに直線的にカーボンニュートラルをめざす政策では不十分であり、早期に大幅な削減が必要である。2025年7月23日に発表された国際司法裁判所の気候変動の国家責任に関する勧告的意見でも指摘されている。

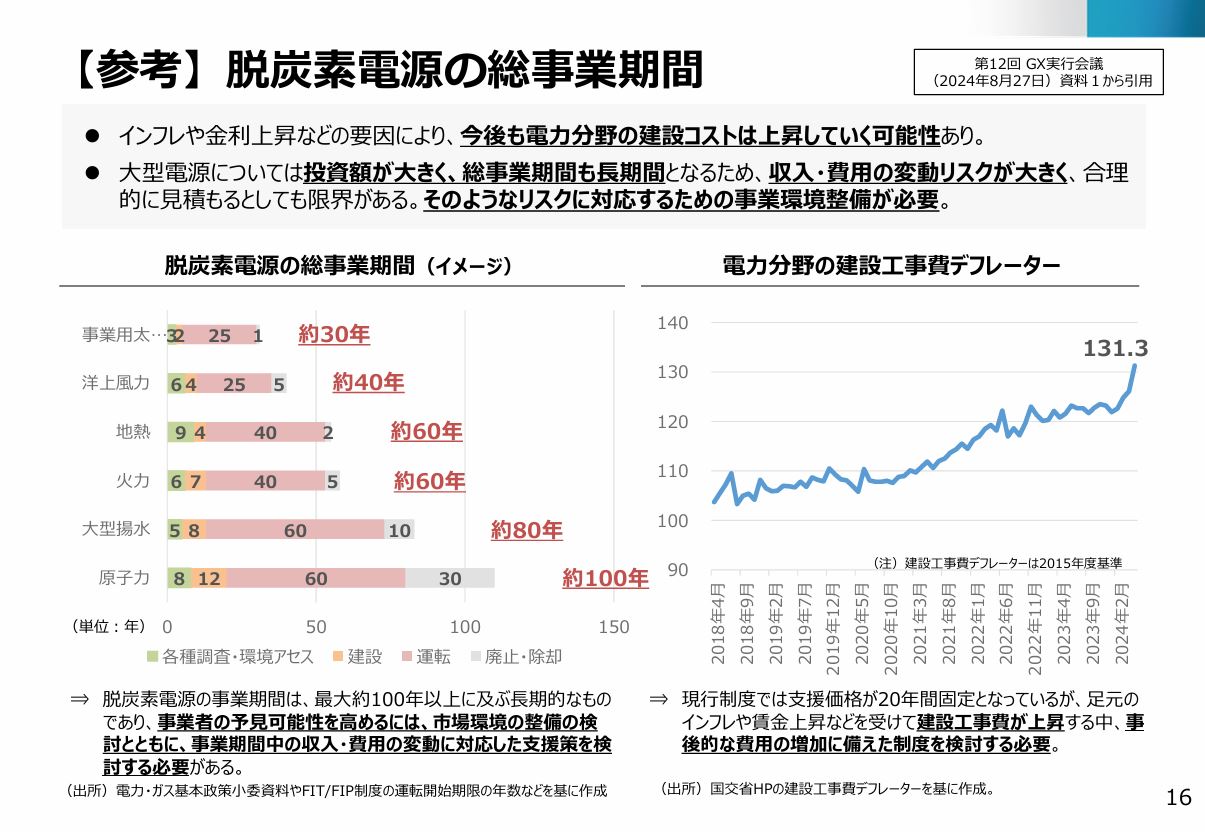

また同時にできる限りコストを抑える必要もある。技術選択にあたってこの視点を加えるべきである。建設期間の長い大型電源について、建設時期が遅れたりコストが大きく上昇する場合には、別の技術を優先利用するなど、方向転換できるようにしておくことが必要である。

世界では再エネのコストが大きく下がっている。すでに確立された技術である再エネの促進に優先して注力すべきである。

対象箇所:検討事項⑧全体電源・系統への投資に対するファイナンス

電力システム改革検証の議論では「大規模な脱炭素電源」が必要であるとされている。大規模脱炭素電源として意図される原子力や、水素・アンモニア混焼や、CCS付き火力といった「脱炭素火力」は、莫大なコストや長期にわたる建設期間などコスト・投資面の課題が山積している。今回「脱炭素電源を支えるファイナンスが必要」という議論になっているのはそのためである。

一方、再エネについてはすでに技術的に確立され、建設期間も短く、世界的に今後もコスト低下が見込まれる。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の「2024年の再生可能エネルギー発電コスト」報告書(2025年7月)によれば、2024年に導入された太陽光発電のコストは化石燃料よりも平均で41%低く、陸上風力プロジェクトは53%安価になっていた*。また、同じく国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によると2024年の世界における新規電源の92.5%(設備容量)が再エネであった。日本においても、再エネの普及拡大にともない、将来的にコストがさらに下がる可能性がある。そのことを十分に考慮し、原子力や脱炭素火力と比較する必要がある。

再エネに注力する際には、変動性再エネ(太陽光、風力)の特性に合わせ、需要の調整や揚水発電・蓄電池などの十分な活用を合わせて最大限進めるべきである。

*IRENA 2025年7月プレスリリースより:再生可能エネルギーの新規プロジェクトの91%における発電コストが化石燃料の発電コストより安価に

今後の電力需給のシナリオ策定について、省エネの可能性を最も重視して精査すべき。需要が増えるシナリオに備えるのではなく、いかにして下げることができるかという視点で政策形成すべき。

日本におけるデータセンターを含む情報通信分野の電力消費量は2022年時点で約2%と推計されている(未来のためのエネルギー転換研究グループ、2024年)。今後の見通しも2030年に3%、2035年に4.2%、2040年に6.1%と、日本全体への影響は大きくはない。むしろ、電力需要の過大な見積もりへの注意も必要である。

国立環境研究所、地球環境戦略研究機関(IGES)自然エネルギー財団など他の研究機関のシナリオも参照すべきである。

対象箇所:検討事項⑧全体電源・系統への投資に対するファイナンス

未来のためのエネルギー転換研究グループの報告(2024年)によれば、データセンターを含む情報通信分野の電力消費量について、仮に急増したとしても、日本全体への影響は大きくないとしている。「AIやデータセンターにより日本全体の電力需要急増」は、事実と異なり、政策の方向性を誤る可能性がある。

*未来のためのエネルギー転換研究グループ「グリーントランジション2035」2024年9月

グリーントランジション2035_0906.indd

29~33ページに「データセンターやAIによる電力需要量増加問題」

2025年7月にOCCTOより発表された将来の電力需給シナリオ検討会報告書は、電力中央研究所、地球環境産業技術研究機構(RITE)、デロイトトーマツコンサルティングの3社の試算をもとに作成されている。これまで審議会のヒアリング等に参加している他の研究機関のシナリオも参照すべきである。

*将来の電力需給シナリオに関する検討会の報告書について|各種委員会・検討会|電力広域的運営推進機関ホームページ

原子力については特に、建設期間が長期にわたり、将来的にもコスト上昇のリスクが大きい。建設段階からの政府からの支援措置は行うべきではない。

「政府の信用力を活用して融資を行うなど、民間金融を量的に補完する方策を含め、資金調達の円滑化に向けた対応の具体化」は撤回すべきである。

対象箇所:検討事項⑧全体電源・系統への投資に対するファイナンス

原子力のコストについては、政府は第7次エネルギー基本計画において「他電源に比して遜色ない」と、あたかも廉価であるかのような説明をしてきた。容量市場や長期脱炭素電源オークションもすでにあるなか、さらなる支援措置によって事業者が負うべきコストを原発を望まない消費者も含めて転嫁することは、適切ではない。

仮に現時点ですでに「投資回収の予見性が低い事業」であるとすれば、本来事業者も政府も方向性を見直さなければならない。事業者が負うべきリスクやコストを政府が肩代わりして、投資回収の予見性の低い事業を継続することは、国民負担の継続的な増加につながる。

原子力についてはさらに放射性物質の取扱や放射性廃棄物の発生による汚染リスク・事故リスクがある。政府による追加の支援措置は行うべきではない。

英国や米国における最新の原発新設の事例では、一基数兆円の建設コストとなっており、これは同規模の再エネ新設の数倍である。

水素・アンモニア混焼、専焼やCCSなどの脱炭素火力技術についても、現時点ですでにコストが高く、技術的見通しも不透明である。また将来脱炭素化実現も不透明で、温室効果ガスの大量排出を温存するおそれがある。政府からの支援措置は行うべきではない。

「政府の信用力を活用して融資を行うなど、民間金融を量的に補完する方策を含め、資金調達の円滑化に向けた対応の具体化」は撤回すべきである。

対象箇所:検討事項⑧全体電源・系統への投資に対するファイナンス

水素・アンモニア混焼、専焼やCCSなどの脱炭素火力技術については、すでに政府による支援がなければ事業として成り立たないものである。実際に、最近は日本企業もアンモニア混焼のプロジェクトを見直し始めている*。

容量市場や長期脱炭素電源オークションだけでなく、水素・アンモニア拠点整備支援、水素・アンモニアの値差支援などがすでに行われている。それでもまだ不十分ということであれば、政策自体の見直しが必要である。

*マツダ、2025年9月30日 ニュースリリース

MAZDA NEWSROOMマツダ、カーボンニュートラル実現に向けたロードマップをアップデート|ニュースリリース

小売電気事業者への量的な供給力確保義務は、電気料金の上昇や小規模小売の事業環境悪化につながるおそれがある。さらに、変動性再エネを柔軟に活用する方向と逆行するため、行うべきではない。少なくとも販売電力量5億kWh以下の事業者は対象から外すべきである。

また最低限、非FIT再エネの調達やPPAが不利にならずに評価される仕組みは必要である。

該当箇所:検討事項⑤小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方

電力自由化の意義の一つは、多様な小売事業形態を可能とし、需要家の選択肢を広げることにあった。また、地域に根ざした再エネを活用する地域新電力についても、地域脱炭素・地域経済循環の観点から注目されている。

地域の再エネ活用を重視する地域新電力にとって、需給年度数年前の供給力確保は、大きな負担となりうる。また、発電事業者のリスク回避のために、価格が高止まりするおそれがある。原子力や火力電源の優先的な取引となり、再エネへの転換にブレーキがかかることも懸念される。量的な供給力確保は導入すべきではない。

仮に導入する場合には、地域新電力や再エネを重視するビジネスモデルが不利とならないよう、非FIT再エネの調達やPPAの調達が十分に評価されるなどの仕組みが必要である。

【ご寄付のお願い】

FoE Japanは、皆様のご支援に支えられて、気候変動・原発・エネルギー政策に関する情報分析や発信、政府や議員への働きかけ、福島ぽかぽかプロジェクトの実施などの活動を継続しています。

現在、たいへん財政状況が厳しくなっています。よろしければご寄付をご検討いただければ幸いです。

ご寄付はクレジットカード、銀行振り込みなどで可能です。

▶︎詳しくはこちらからご覧ください。