長期脱炭素電源オークションの改定案に意見を提出~原発や火力新技術へのさらなる支援は許されない

長期脱炭素電源オークションとは「脱炭素電源」およびLNG火力の新設・リプレースや既設の改修に対し、長期(20年以上)の固定収入を確保するしくみです。容量市場の一部として2023年にスタート。その費用は、容量市場と同様にすべての小売電気事業者から拠出金として徴収。つまり、消費者負担となります。

2025年の入札に向けての見直しが行われ、原発や火力新技術にさらにお金を流せる方向に変更されようとしています。

7月23日、関西電力が美浜原発の建て替えを計画していることが報道されました。この長期脱炭素電源オークションは、そうした計画を支えることとなります。

7月24日まで募集されているパブリックコメントに対して、FoE Japanは以下の意見を提出しました。

こちらの解説記事もあわせてご覧ください。

原発や火力新技術にさらなる支援?!長期脱炭素電源オークション | 国際環境NGO FoE Japan

長期脱炭素電源オークションの改定案に対する意見

長期脱炭素電源オークションは、大規模な火力発電や原発を支援し、結果として太陽光や風力など変動する再エネの導入を妨げる。また消費者の負担増となるため、廃止すべきである。

対象箇所:全般

長期脱炭素電源オークションは大規模電源を対象としている。しかし、変動する再エネの大量導入のためには、電力需給を柔軟に調整する必要がある。大規模電源の維持・新設が行われれば、変動性再エネの大量導入にはブレーキがかかり、また既存の再エネついても出力抑制等がより頻繁に行われることとなる。

さらに、本制度が需要家(消費者)の負担増につながることは、第二十二次中間とりまとめ(案)にも書かれている。特に、大規模電源を持たず、再エネ調達を重視する新電力と契約する消費者への負担が大きい。今回提案された「コスト増分の補正を可能とする」という方針は、本来、事業者が負担すべきコストの上振れリスクを消費者に転嫁することとなり、消費者にさらなるコスト負担をもたらす。気温上昇を1.5℃までに抑える気候政策に向けて、省エネ・再エネへの大きな方向転換こそ行わなければならない。

火力電源への支援は、多額のコストをかけて温室効果ガスの排出を継続することとなるため、行うべきでない。

対象箇所:全般

火力発電の「脱炭素化」として、水素(混焼率10%以上)、アンモニア(混焼率20%以上)などが対象となっているが、CO2削減への貢献はごくわずかである。さらに現状、化石燃料由来の水素・アンモニアも認められている。エネルギー部門の脱炭素化は喫緊の課題であり、効果が限定的で高コストである水素・アンモニアの混焼や専焼を支援対象とすることは、火力発電の延命により脱炭素を遅らせることにほかならない。

また、LNGも支援対象とすべきではない。LNGも化石燃料であり、20年のスパンで見るとCO2の80倍以上もの温室効果を持つメタンが主成分である。またCO2の排出量も石炭火力と比べて少ないといっても、依然大量のCO2を排出する。

CCS付火力への改修が今回から対象となるが、CCSはCO2削減効果も小さく、費用対効果に乏しい上、CO2漏出などのリスクもある。対象とすべきではない。

対象箇所:第二十二次中間とりまとめ(案)7、8ページ

CCS付火力への改修について、「CO2の回収率20%以上」では脱炭素への貢献はほぼない。

そもそも省エネ・再エネ転換で脱炭素化を進めることとの比較検討が必要である。現状では技術的にもコスト的にも優位性があるとは言い難く、CCS付火力への改修は対象とすべきではない。

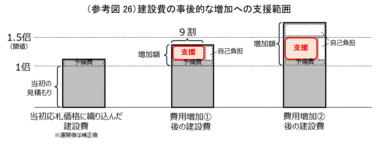

事後的な費用増加について、落札価格を修正できることが書き込まれたが、本来、事業者が負うべき費用の上振れリスクを消費者に負わせることになるため、認めるべきではない。

対象箇所:第二十二次中間とりまとめ(案)22ページ

火力発電の脱炭素化技術や原子力発電の新設・リプレースおよび既設炉の改修は、現状すでに高コストであり、さらに将来の費用増加の可能性も大いにある。そのことが今回の修正議論でより明確に示された。

それを認める形で修正案が出されているが、事後的な費用増加を1.5倍まで認めるということは、本来、事業者が追うべき費用の上振れリスクを、消費者が負うことになる。事後的な費用増加の反映を認めるべきではない。事業自体を見直し、方針転換を行うべきである。

高額な入札価格は将来の消費者の大きな負担となる。入札価格を引き上げるべきではない。

該当箇所:第二十二次中間とりまとめ(案)32ページ

入札上限価格をこれまでの10万円から20万円に引き上げることとし、水素・アンモニア、CCS付火力については導入が可能な水準まで引き上げることが可能となっている。その代わり「需要家負担を考慮し」募集容量は50万kWとするというが、これが積みあがれば将来の消費者負担は大きく膨れ上がる。採算が取れないのであれば、事業の見直しや撤回を行うべきである。

原子力は、新設・リプレース、既設改修ともにそもそも対象とすべきではない。また、改修費用の上振れ分を将来的にも落札価格に反映させるべきではない。

該当箇所:第二十二次中間とりまとめ(案)49ページ

原子力のコストについては、政府は第7次エネルギー基本計画において「他電源に比して遜色ない」と、あたかも廉価であるかのような説明をしてきた。本制度の仕組みを使って、事業者が負うべきコストを原発を望まない消費者も含めて転嫁することは、適切ではない。

また、コストの上振れ分の落札価格への反映については、今回の改定案では新設・リプレースのみを対象としているが、審議会では特に原子力について既設改修にも適用すべきという意見が複数あがり、次回(来年度)の検討対象となった。原子力の既設改修の費用について、当初計画から増加したとしても、それは事業者の当初計画の見通しの甘さを示しており、事業者が負うべきである。上振れリスクを消費者に押し付けることを可能とすれば、楽観的な見通しに基づき、コストを過小評価した原発の建設計画が推進されることとなる。

さらなる「セーフティネット」の設置は行うべきでない。大型電源のこれ以上の保護政策は、消費者への過度の負担となる。

該当箇所:第二十二次中間とりまとめ(案)49ページ

「本制度では、落札案件の固定費全体に対して常に支援する一方で、他市場収益の大半(約9割)の還付を求めることとしている。」ことに関して、発電事業者から要望があり「事業期間中の費用・収入の変動に セーフティネット的に対応する投資回収の仕組みについて」も、次回(来年度)以降検討することとなっている。

火力発電の「脱炭素化」や原子力発電の新設・リプレースおよび既設改修については、そもそも政府支援がなければ成り立たず、そのために作られたのが長期脱炭素電源オークションである。この制度を通じて、本来事業者が負担するべきコストを広く消費者に負担させる仕組みとなっている。これでもまだ足りず、さらなる支援が必要との事業者の要望だが、このままでは際限なく負担が増えていくこととなる。コストが大幅に上昇するのであれば、事業自体を見直し、撤回すべきである。

【ご寄付のお願い】

FoE Japanは、皆様のご支援に支えられて、原発・エネルギー政策に関する情報分析や発信、政府や議員への働きかけ、福島ぽかぽかプロジェクトの実施などの活動を継続しています。

現在、たいへん財政状況が厳しくなっています。よろしければご寄付をご検討いただければ幸いです。

ご寄付はクレジットカード、銀行振り込みなどで可能です。

▶︎詳しくはこちらからご覧ください。