水素社会推進法およびCCS事業法の成立に抗議

本日、参議院本会議で「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(水素社会推進法)」および「二酸化炭素の貯留事業に関する法律(CCS事業法)」が成立した。日本の水素活用方針とCCS推進方針は、気候変動対策に真に必要な化石燃料からの脱却に逆行するもので、むしろ化石燃料への依存を継続する内容となっており、私たちは両法案の問題点について指摘してきた。

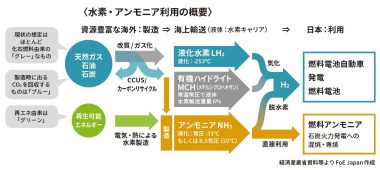

「水素社会推進法」は、化石燃料由来のものも含めて水素やアンモニア等を「低炭素水素等」と定義し、その活用促進を掲げるものである[1]。国内で低炭素水素等を製造・輸入して供給する事業者や利用する事業者が計画を作成し、認定を受ければ、化石燃料よりも高額となる費用について国が支援、また拠点整備に関わる支援も行うことを定めている。「低炭素」の基準はいつ、どのように決めるのかも明示されていない。化石燃料発電への混焼利用については、当面は化石燃料由来の水素・アンモニアが想定され、ライフサイクルでの排出をむしろ増やす。石炭火力発電の温存として国際的にも批判されるアンモニア混焼も支援対象となる。

「CCS事業法」では、CCS事業を進めるための枠組みが定められた[2]。CCSは世界的に見ても成功例や実施例は少なく、コストが非常に高く、技術的な困難も伴う。日本政府は2030年までにCCS事業を本格始動させるとしているが、実施可能性調査などが行われているのみで、2030年までの商業化の見通しは不透明である。

同法ではCCS事業の環境アセスメントの実施が想定されておらず、住民等への情報公開も限られている。CCS事業に関する許認可権のほとんどは経産大臣にあり規制が十分に行われるのか懸念が残る。貯留後のモニタリングは「安定的に貯留が行われていることが確認された後」、事業者から、政府が100%出資するJOGMEC(独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構)に移管することになっているが、一義的には排出の責任は排出した事業者が負うべきである。事業者はJOGMECに拠出金を払うことにはなっているが、CO2漏れがないか等長期にわたり確認する必要があり、問題を将来世代に先送りするだけである。CCSのコスト低減の見込みも示されていない今、2030年においても、またそれ以降も補助金がなければ継続できない分野になりかねず、化石燃料事業者の責任を納税者に転嫁するだけである。

私たちは気候危機の影響を目の当たりにしている。今年5月、ブラジルでは大雨により洪水が発生し、100名以上がすでに命を落とした[3]。バングラデシュやカンボジアなど東南アジア各国はすでに強烈な熱波に襲われている[4]。日本政府は、5月15日にエネルギー基本計画の改訂の議論を始めた。また2035年の温室効果ガス排出削減目標の議論を6月下旬に開始するとしている[5]。

日本政府の現在の削減目標は2030年までに2013年度比で46%削減だが、日本の気候変動に対する歴史的責任などを考慮すると、2030年には本来で少なくとも60%以上削減すべきである。化石燃料由来の水素や、化石燃料インフラの維持を前提としたCCSの推進は根本的に気候変動対策にはならない。また、これまでの原発・化石燃料に偏重したエネルギー政策ではなく、昨年のCOP28で合意されたように「化石燃料からの脱却」を中心としたエネルギー政策へと舵を切るべきである。

- [1] FoE Japan 「水素社会推進法案の概要と問題点」2024年3月29日

- [2] FoE Japan「CCS事業法案の概要と問題点」2024年3月29日

- [3] 朝日新聞「ブラジルの水害、死者120人超 湖が氾濫し大洪水 被害拡大の懸念」2024年5月12日https://www.asahi.com/articles/ASS5C4Q4WS5CUEFT006M.html

- [4] CNN「東南アジアで記録的な暑さ、長引く休校で教育格差が拡大」2024年5月10日https://www.cnn.co.jp/fringe/35218769.html

- [5] 毎日新聞「温室ガス削減目標、来月から議論」2024年5月15日https://mainichi.jp/articles/20240515/ddm/012/040/051000c