原子力災害対策指針の改定案に意見を提出~「屋内退避」頼みでは住民を被ばくから守れない

原子力規制委員会は、2024年1月1日に発生した能登半島地震の後、屋内退避の運用について約1年検討を行い、今年3月、「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム会合報告書」を取りまとめました。

さらにこの結果を、原子力災害対策指針に反映させる案を、7月18日までパブリック・コメントにかけています。

改正案では、全面緊急事態において原則、即時避難としてきたPAZ(原発から5km圏内)においても、「自然災害等により避難が困難な場合、屋内退避」と明記するなど、従来からの「屋内退避」頼みがより一層、顕著になっています。

これに対して、FoE Japanは以下の意見を提出しました。

※原子力災害対策指針には、そもそも、①対象範囲が狭すぎること、②避難の基準が高すぎること、③SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)を活用せず、モニタリング頼みとなっていること、④安定ヨウ素剤の事前配布範囲や配布対象者が狭すぎること――など多くの問題点があり、FoE Japanとしてたびたび意見提出を行ってきました。このため、今回提出した意見は、今次の改定に関するものに限定しました。

原子力災害対策指針の改定案に対する意見

「屋内退避」を免罪符としてはならない

対象箇所:全般

屋内退避では十分な被ばく防護とはならないことが多いのにもかかわらず、そのことにはふれずに、屋内退避に偏重した指針改正案となっている。たとえば、従来、全面緊急事態においては即時避難としていたPAZ(5km圏)においても、自然災害により避難ができない場合には屋内退避でもよいとしている。屋内退避が免罪符となってしまっており、住民を十分に被ばくから守ることはできない。

屋内退避は、内閣府の試算でも木造家屋の場合、被ばく低減効果は5割程度にとどまる。

また、福島第一原発事故時に生じたように、建物に放射性物質が付着する場合など、被ばく防護効果が低減するどころか、屋内の方が線量が高くなることがある。

屋内退避による被ばく防護の限界について明記すべき

対象箇所:全般

たとえば、木造家屋では被ばく防護効果が低いこと、また時間の経過とともに効果がなくなること、家屋に放射性物質が付着することにより、屋内の方が野外よりも線量が高くなることがありうることなどについて明記すべきである。

被ばく防護を軽視すべきではない

対象箇所:全般

規制委・規制庁は、「人命最優先の観点から自然災害に対する安全が確保された後に、原子力災害に対応する」としているが、自然災害と原子力災害を分けて、その対応の優先順位を論じることは不適切である。確かに目前に迫った地震・津波等への対応を優先しなければならない局面は当然にして起こりうるが、被ばくによる人の命や健康への影響を軽視してよいことにはならない。

複合災害時を想定した徹底した検討を

対象箇所:全般

指針には「複合災害」という記述は一度も出てこない。議論のプロセスにおいても、自治体からの意見にもあったように、複合災害時におけるさまざまな状況を前提とした検討が欠けている。屋内退避も避難もできない場合がありうることを前提に議論するべきである。

屋内退避時の被ばく防護対策について記述すべき

対象箇所:全般

窓のめばり、マスク着用など、屋内退避と併用すべき被ばく防護対策について記述すべきである。

安定ヨウ素剤をUPZの住民にも事前配布すべき

該当箇所:p.11、p.21

安定ヨウ素剤はPAZでは事前配布、UPZでは「避難等と併せて安定ヨウ素剤の服用を行うことができる体制を整備」ということになっている。

しかし、UPZにおいて屋内退避中にプルームが到達する可能性もある。安定ヨウ素剤を被ばく前に服用するためには、UPZの住民にも事前配布を行っておく必要がある。

PAZの屋内退避は、住民を高線量の被ばくにさらすことになる

該当箇所:p.17など

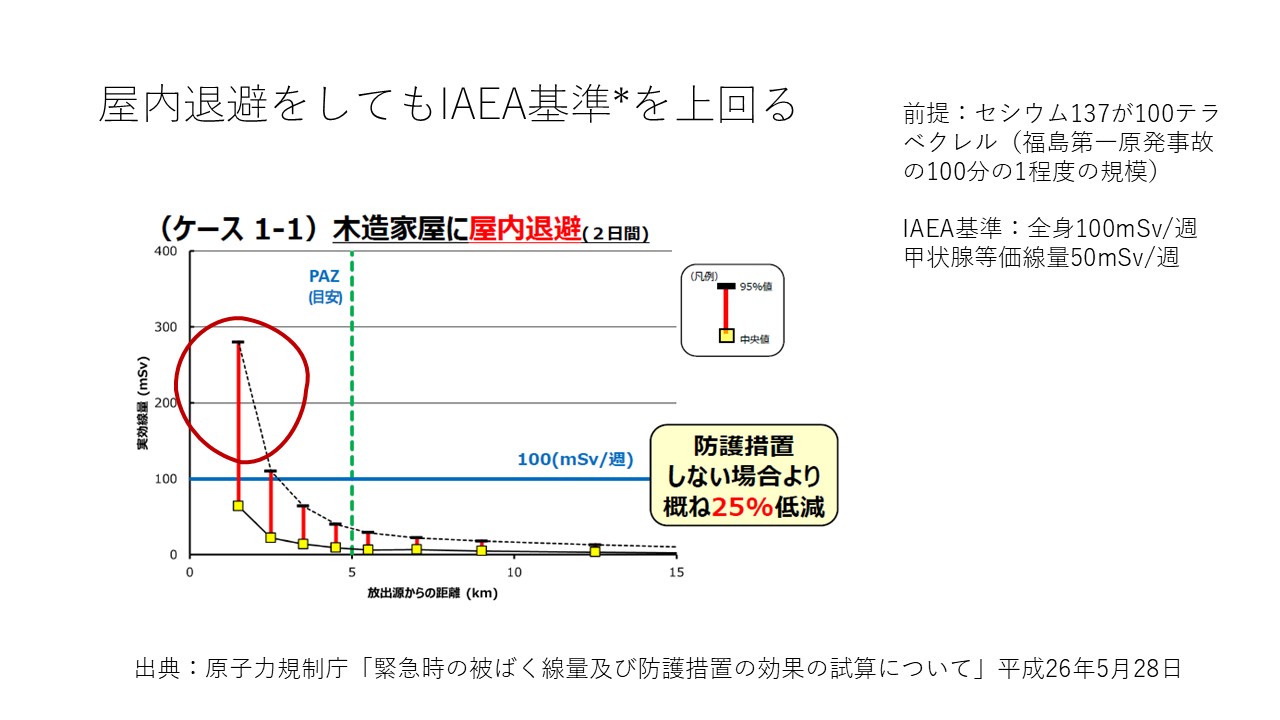

全面緊急事態の際、PAZにおいては原則即時避難であった。今回の改定では、屋内退避も可能と明記されている。しかし、原子力規制庁のシミュレーションにおいても、PAZにおいて、福島第一原発の100分の1程度の放射性物質放出量という前提でも、1週間の実効線量が数百mSvにも達する(原子力規制庁「緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について」平成26年5月28日)。

これは、確定的影響の回避・最小化のために必要とされているIAEAの判断基準(注)ですら満たせないこととなる。 とりわけ、一般の日本家屋は、鉄筋コンクリートでもなく、陽圧化もされておらず、被ばく防護効果は低い。PAZにおける屋内退避は、健康上の理由で避難が困難であるなど、きわめて例外的な場合の、やむをえない場合の手段であることを明記すべきである。

注)IAEA判断基準(実効線量100mSv/週、甲状腺等価線量50mSv/週)は、「重篤な確定的影響を回避し又は最小化するための基準」として、原子力規制委員会が「事前対策めやす線量」として採用し、この線量を上回ることのない戦略をたてるべきとしている(原子力規制委員会「原子力災害事前対策の策定において参照すべき線量のめやすについて」平成30年10月17日)

UPZにおける避難を明記すべき

該当箇所:p.17

現行の「UPZにおいては、段階的な避難やOILに基づく防護措置を実施するまでは屋内退避」が改定案では削除され、屋内退避のみになっている。避難もありうることについても明記すべきである。

屋内退避から避難への切り替え判断について

該当箇所:p.18

屋内退避から避難への切り替え判断の例示に、以下を加えるべきである。

- 即時避難、一時移転が必要と判断されるとき

- 家屋に放射性物質が固着し、屋内退避の被ばく低減効果がなくなったと判断されるとき

- プラントの状況により、屋内退避では防護できないほどの放射性物質が放出されることが予想されるとき

一時外出における被ばく防護について明記すべき

該当箇所:p.19

屋内退避が長引く場合に一時外出もやむをえないが、同時に被ばく防護対策も軽視してはならない。一時外出について書くのであれば、外出中の被ばく防護対策の必要性についても明記すべきである。

なお、「国は、放射性物質が放出されるおそれが高いと判断した場合には、速やかに一時的な外出や活動を控えて屋内退避を徹底する旨の注意喚起を行う」としており、これをもって、外出の際の被ばく防護が必要ないとしているのかもしれないが、当該注意喚起が間に合って住民に届くかどうかは定かではないことに留意すべきである。

民間事業者の活動についても被ばく防護対策の必要性について明記すべき

該当箇所:p.19

住民の生活を支える民間事業者の活動について、「屋内退避中に実施できる」とのみ記されている。被ばく防護対策の必要性およびその具体例について明記すべきである。

住民が自らの被ばく線量を知ることができるようにすべき

該当箇所:全般

自治体や消防などのスタッフは、組織として線量管理が行われているが、現在の状況では、事故の際、住民は線量管理が行えず、自らの被ばく状況を確認することができない。万が一健康に異変が生じた場合でも、記録がない状況となっている。住民の被ばく管理のあり方に関して、線量計の配布も含め、検討すべきである。

【ご寄付のお願い】

FoE Japanは、皆様のご支援に支えられて、原発・エネルギー政策に関する情報分析や発信、政府や議員への働きかけ、福島ぽかぽかプロジェクトの実施などの活動を継続しています。

現在、たいへん財政状況が厳しくなっています。よろしければご寄付をご検討いただければ幸いです。

ご寄付はクレジットカード、銀行振り込みなどで可能です。

▶︎詳しくはこちらからご覧ください。