【改訂版】Q&A 原発の運転期間の延長、ホントにいいの?

(2025年3月26日版)

2023年5月、それまで原発の運転期間「原則40年、1回に限り20年の延長可能」と規定されていた原発の運転期間について、60年を超える運転期間を可能にする「GX脱炭素電源法」(注1)が国会で成立しました。2025年6月6日に、新制度が施行される予定で、経済産業省が、審査ルールを策定しようとしています。

この問題についてQ&Aを作成しました。

Q:何がどのように変わろうとしているのでしょうか?

Q:運転期間60年よりも延長できるのは、どのような場合ですか?

Q:なぜ、経済産業省が審査をするのですか?

Q:従来「原則40年」とされていた原発の運転期間の延長が、なぜ「60年超も可能」となったのですか?

Q:福島第一原発事故後、なぜ「原則40年」とされたのですか?

Q:老朽化した原発はなぜ危険なのですか?

Q:原発は、停止期間中は劣化は進まないのですか?

Q:原子炉圧力容器の劣化などの評価は十分行われているのでしょうか?

Q:原子力規制委員会は、30年を超えた原発について、審査を行うので、むしろ規制としては厳しくなると言っていますが…

Q:老朽化した原発について、原子力規制委員会が審査を行えば、安全は確保できるのではないでしょうか?

Q:何がどのように変わろうとしているのでしょうか?

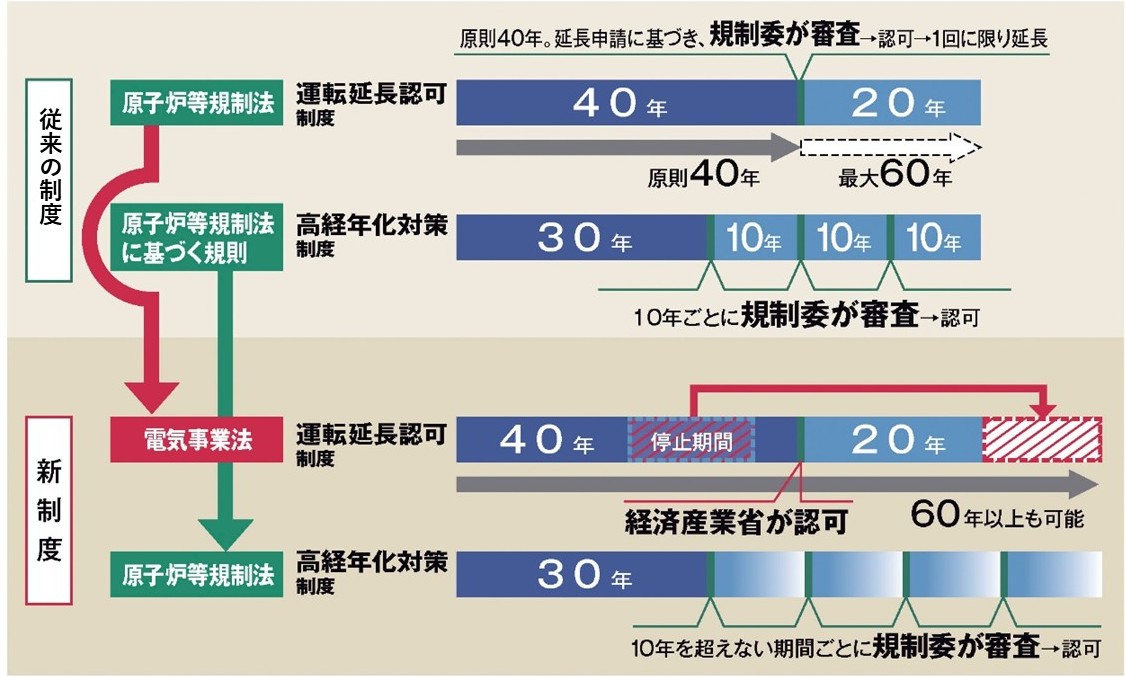

事業者が原発を運転開始から40年を超えて運転する場合、従来は、原子力規制委員会が事業者の申請に基づき審査を行い、1回のみ20年の延長が認められていました。つまり原発の運転期間は最大で60年でした。

新制度では経済産業大臣が認可を行います。経済産業大臣は、運転開始から40年を超えた原発について、運転延長の申請があった場合、平和利用であること、設置許可の取消しや運転停止命令等を受けていないこと、電力の安定供給や脱炭素化への貢献などをもとに延長を認可します(改正電気事業法第二十七条の二十九の二第4項)。

この際、原発の運転を停止していた期間、たとえば福島第一原発事故の後の新規制基準に基づく原子力規制委員会の審査期間などを、20年の運転延長期間に「上乗せ」することも認められることになりました。これにより60年以上の運転が可能となるのです。

例えば、関西電力高浜原発1号機(福井県)は、審査などで約12年半停止していました。運転期間60年にその分を追加すれば、72年動かせることになります。

ただし、原発の停止が、事業者の責任ではない「他律的」要因によるものとしています。(詳しくは次の項目をご覧ください。)

これとは別に、原子力規制委員会が、原子炉等規制法に基づき、運転期間が30年を超えた原発に関しては、老朽化に伴う劣化について10年を超えない期間ごとに審査を行っています。これは従来から行われてきたものです。

出典:資源エネルギー庁「運転延長認可制度における審査基準について」2025年3月24日

[TOP]

Q:運転期間60年よりも延長できるのは、どのような場合ですか?

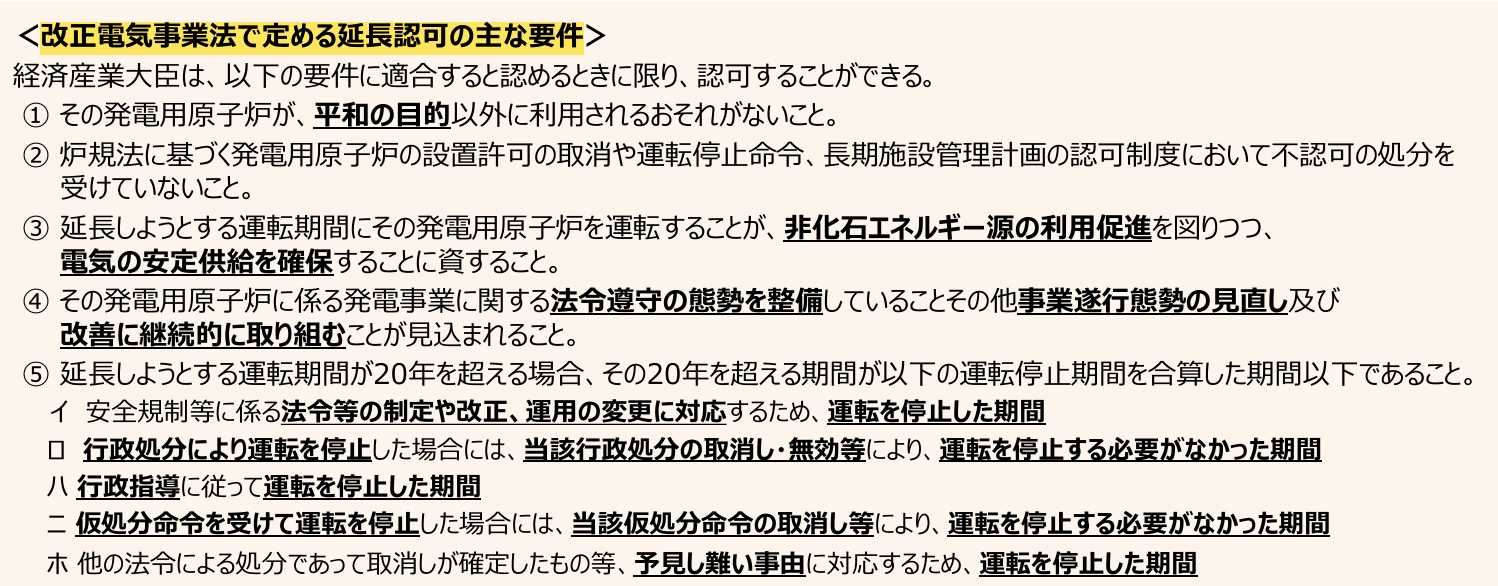

経済産業省は、事業者にとって「他律的」要因による以下の停止期間は上積みできるとされています。

イ:法令や審査基準の変更に対応するため、運転を停止していた

ロ:行政処分で停止していたが、必要がなかった

ハ:行政指導で停止していた

ニ:裁判所の仮処分命令によって停止していたが、必要がなかった

ホ:その他事業者が予見しがたい事由(経済産業省令で定める)に 対応する理由で運転を停止していた期間

たとえば、東京電力の柏崎刈羽原発(新潟県)がテロ対策の不備で停止した期間や、日本原子力発電の敦賀原発(福井県)が地質データの改ざん問題で規制委の審査が中断していた期間などは「除外できない」としています。

[TOP]

Q:なぜ、経済産業省が審査をするのですか?

2023年の法改正で、運転期間の上限に関する規定が原子炉等規制法から電気事業法に移すことに伴い、原発の運転期間の延長についての認可権限が、原子力規制委員会から経済産業大臣に移されました。

政府は、運転期間の上限について「利用側の政策」として整理したと説明しています。このため、原子力の利用政策を所管する経済産業省が審査し、認可するというのです。

一方で、2012年、運転期間を原則40年とする規定が原子炉等規制法盛り込まれた際には、「安全規制」の一環として説明されていたため、その時点の説明と矛盾していることとなります。

[TOP]

Q:従来「原則40年」とされていた原発の運転期間の延長が、なぜ「60年超も可能」となったのですか?

福島第一原発事故の反省と教訓を踏まえ、2012年に原子炉等規制法に原発の運転期間を「原則40年」とする規定が盛り込まれました。初代の原子力規制委員会委員長の田中俊一氏は運転延長を認めるのは例外的な場合としていましたが、その後、相次いで原発の40年を超える運転延長が認可されました。つまり、「原則40年」ルールは、法改正を待たずに骨抜きになっている状況でした。

一方で、原発を長期運転させたい原子力事業者からは、原子力規制委員会に対して、運転停止期間を運転期間から除外してはどうかという提案がされていました(注2)。

これに対して、原子力規制委員会は、2020年、運転停止期間においても劣化が進行する事象があることなどを指摘した文書をまとめました(注3)。この文書は、運転期間の延長を求める原子力事業者側に対して、どちらかというとそれを突っぱねる内容と読めますが、文書の最後に「発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断」であり、原子力規制委員会が意見を述べるものではないともしました。

その後、岸田首相によるGX(グリーン・トランスフォーメーション)による原子力推進政策の中に、運転期間の延長も盛り込まれました。これに沿った形で法改正の議論も進みましたが、政府は、この文書の当該記述をもって、運転期間について「原子力の利用側の判断」とする根拠としました。そして、原子炉等規制法から運転期間に関する規定を削除した上で、60年超の運転も認める内容を電気事業法に盛り込んだのです。

結果的には、原子力事業者側の思惑に全面的に従った形での法改正となりました。

[TOP]

Q:福島第一原発事故後、運転期間はなぜ「原則40年」とされたのですか?

2012年、福島第一原発事故の教訓を踏まえ、原発の利用と規制の分離や安全規制の強化が議論されました。それまで明確な規定がなかった原発の運転期間の上限について、「原則40年、1回に限り、原子力規制委員会が認める場合は20年延長できる」とした原子炉等規制法の改正が与野党合意のもとに成立しました。

「40年」とされた理由は、原発を構成する設備や機器の設計寿命が40年とされていること、システム自体が年数がたって古くなっていくことがあげられます。

原子炉等規制法を改正して運転期間ルールを制定した2012年の国会審議において、当時の担当大臣(環境大臣)の細野豪志氏は、「作動するそのそれぞれの機器の耐用年数というものも考慮にした中で40年というところの数字を導き出した」「例えば電気製品をとっても、車を見ても、40年前の技術で今そのまま通用するものは、逆に言うとほとんどない」(注4)と説明しています。また、原子炉圧力容器に中性子が当たって劣化することに加え、「システム自体の古さ」も挙げ、「そういったことを考えれば、40年の運転制限制度というのは必要である」としました。(注5)

さらに、参考人として招致された田中俊一氏(初代原子力規制委員会委員長、当時は候補)は、「40年運転制限制は、古い原子力発電所の安全性を確保するために必要な制度」「40年を超えた原発は、厳格にチェックし、要件を満たさなければ運転させないという姿勢で臨むべき」と述べました。[TOP]

Q:老朽化した原発はなぜ危険なのですか?

以下のような理由があります。

- 原発の複雑な機器、配管、電気ケーブル、ポンプ、弁などの多種多様な部品や材料が、時間の経緯とともに劣化します。この中には交換ができないもの、検査ができないものもあります。

- 設計が古くなることによる構造的な欠陥が、深刻な事故を引き起こす原因となります。

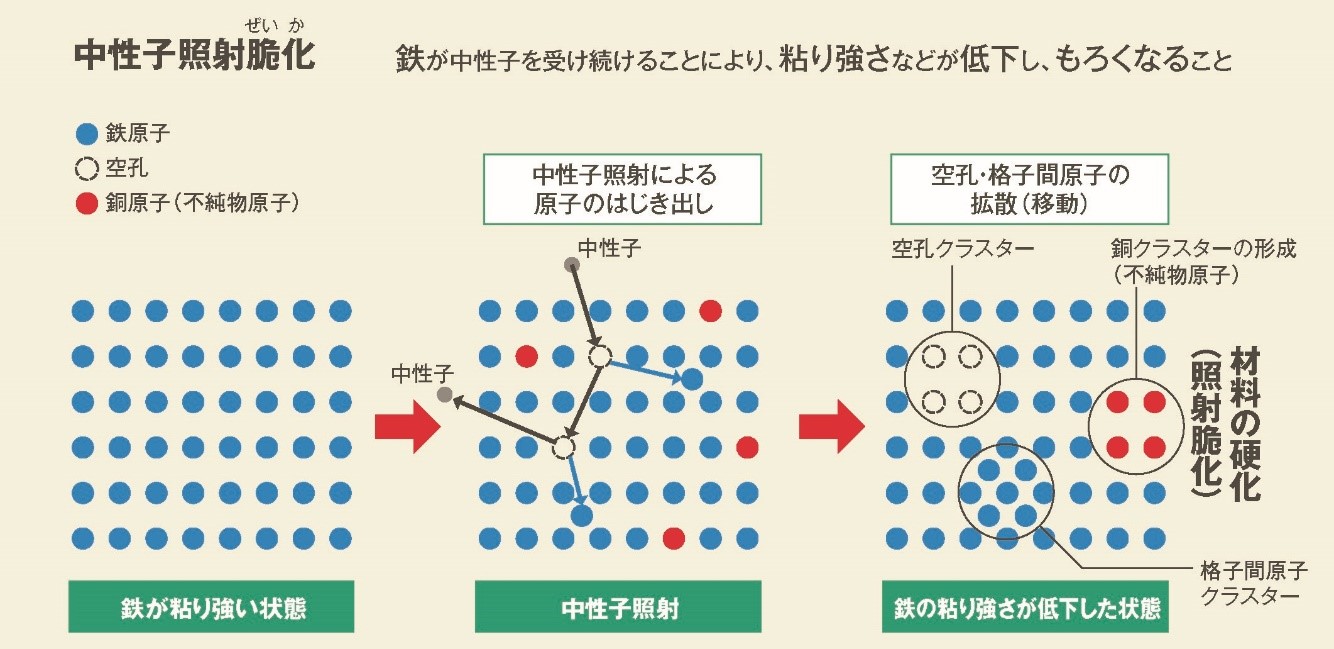

- 原子炉圧力容器が中性子をあびてもろくなる現象が生じます(中性子照射脆化)。圧力容器の材料である鉄が粘り気を失い、かたくなります。非常時には、緊急用の炉心冷却装置が作動し、高温の原子炉に冷たい水が大量に注入されます。すると原子炉圧力容器の内側が急激に冷やされ、最悪の場合、原子炉圧力容器が破損する可能性があるのです。[TOP]

Q:原発は停止期間中は劣化は進まないのですか?

いいえ、劣化は進みます。原子力規制委員会も、「コンクリート構造物の中性化、塩分浸透、アルカリ骨材反応、機械振動、凍結融解による強度低下、原子炉圧力容器のスタビライザ等の摩耗といった事象については、長期停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展する」としています(注3)。[TOP]

Q:原子炉圧力容器の劣化などの評価は十分行われているのでしょうか?

たとえば原子炉圧力容器の中性子照射脆化の評価を行うために、炉内に運転当初から原子炉圧力容器の母材および溶接金属でできた監視試験片を入れています。電力会社は定期的にこの監視試験片を取り出し、衝撃を当てるなどの試験をおこなっています。しかし監視試験片は運転期間40年を前提としているため、もし40年以上運転し続けると監視試験片が足りなくなります。

運転開始後50年以上経過している高浜原発1号機(福井県)において、関西電力は、取り出しを4回しか行っていませんが、最近、1回の検査で「母材」もしくは「溶接金属」の試験片のどちらか一方しか取り出さず、どちらかしか試験を行っていなかったことが明らかになりました(注7)。「母材」と「溶接金属」は別々に評価されるべきものにもかかわらず、事実上、検査の頻度を下げていたことになります。[TOP]

Q:原子力規制委員会は、30年を超えた原発について、審査を行うので、むしろ規制としては厳しくなるのでは?

30年を超えた原発については、従来から10年ごとに高経年化(老朽化)対策の審査を行ってきました。2023年の法改正により、これを規則(注4)から法律に格上げすることになりましたが、内容としては、従来の制度の延長線上であり、審査が厳しくなるわけではありません。[TOP]

Q:老朽化した原発について、原子力規制委員会が審査を行えば、安全は確保できるのではないでしょうか?

老朽化に関する原子力規制委員会の審査は、事業者の申請に基づき、事業者の評価を前提としたものです。実態は、確認すべきデータを確認しなかったり、事業者の甘い評価をうのみにしていたりと、問題が多いものです。また、

たとえば、前述の高浜原発1号機の原子炉容器の劣化を評価するための監視試験片に関して、原子力規制委員会は審査において、元データを確認していなかったことが明らかになりました(注7)。また、前述の母材と溶接金属を交互にしか取り出さない関西電力の手抜き検査についても容認してしまっています。

[TOP]

注1)原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたもの。原子炉等規制法から原則40年とする原発の運転期間に関する規定を削除し、電気事業法に移すとともに、60年以上の運転も可能とした。

注2)第1回主要原子力施設設置者(被規制者)の原子力部門の責任者との意見交換会(2017年1月18日)など

注3)原子力規制委員会「運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解」(令和2年7月29日)

注4)原子炉等規制法第43条3の22第一項(発電用原子炉施設の保全)の下の「実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則」

注5)第180回国会衆議院環境委員会(2012年6月5日)

注6)第180回国会衆議院環境委員会(2012年6月15日)

注7)老朽原発40年廃炉訴訟(名古屋地裁、2016~)

【ご寄付のお願い】

FoE Japanは、皆様のご支援に支えられて、原発・エネルギー政策に関する情報分析や発信、政府や議員への働きかけ、福島ぽかぽかプロジェクトの実施などの活動を継続しています。

現在、たいへん財政状況が厳しくなっています。よろしければご寄付をご検討いただければ幸いです。

ご寄付はクレジットカード、銀行振り込みなどで可能です。

▶︎詳しくはこちらからご覧ください。