原発の運転期間延長に関する経済産業省の審査基準案に意見提出ーー延長ありきの審査基準案に反対

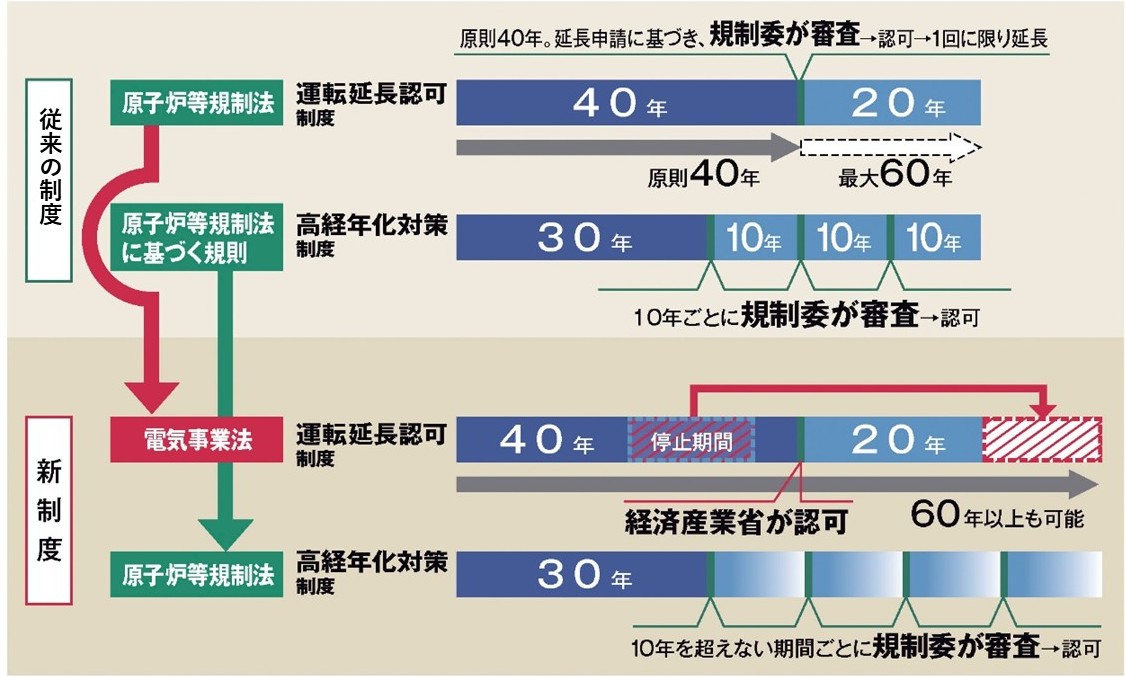

原発の運転期間「原則40年、1回に限り20年の延長可能」と規定されていた原発の運転期間に関する規定を、原子炉等規制法から削除し、電気事業法に移した上で、60年を超える運転期間をも可能にする法律の改正が、2023年6月、国会で成立しました。

運転期間の延長については、これまで規制側の観点から原子力規制委員会が審査し、認可を行っていたのですが、これにより「利用側」の観点から経済産業省が審査・認可を行います。さらに、行政処分や司法判断による運転停止も、事業者の責によらないと判断された場合は運転期間に上乗せできるようになります。【背景や問題点はこちら:Q&A 原発の運転期間の延長、ホントにいいの?】

この法改正に基づく経済産業省による審査基準案(電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令案)が5月1日までパブリックコメントにかかっていますが、「利用」という立場からとしてもたいへん形式的・抽象的なものです。これをもって原発を推進している経済産業省が、事業者の延長申請を却下することはまずないでしょう。まさに、通すための、延長ありきの審査基準と言わざるをえません。

FoE Japanは以下の意見を提出しました。

意見2:審査にあたっては、第三者委員会を設け、公開の場で議論すべきである

意見3:事業者の過去の不祥事・トラブルの発生状況や情報開示の在り方、ガバナンスについても審査し、原因究明や再発防止策がとられているかどうかを審査すべきである

意見4:根拠となっている電気事業法第二十七条の二十九の二第4項第五号および当該箇所を削除し、運転期間の上限を規定すべきである

意見5:行政処分等による運転停止期間を上積みすることに関する審査基準項目→削除すべき

意見6:仮処分命令等による運転が停止期間を上積みすることに関する審査基準項目→削除すべき

原発の運転期間延長に関する経産省審査基準案に対する意見

意見1.運転期間の延長を行うべきではない。運転期間の上限を原則40年とした従来の原子炉等規制法の規定を復活させるべきである。ましてや60年超の運転期間を認めるべきではない。

対象箇所:全般

理由:そもそも、原発を利用推進する立場である経済産業省が「利用」の立場から審査を行うことは、運転延長ありきの審査となることが懸念される。

本訓令案は、2023年5月に成立した「GX脱炭素電源法」の一つである、原子炉等規制法における運転期間延長に関する規定を電気事業法に移し、経済産業大臣が電力の利用側の視点から審査・認可を行うという法改正に基づくものである(電気事業法第27条の29の2)。

その際、多くの市民・団体がおおむね以下を理由として反対した。

本訓令案で示されている経済産業省による審査基準案は実効性に欠き、抽象的であり、この懸念を払拭するのに足るものではない。

- 運転期間を原則40年と定めた2012年の原子炉等規制法の改正時から、原発の安全性をめぐって新たな科学的知見が得られたわけではない。運転期間を原則40年とする規定を堅持すべきであり、利用側の理論でそれを覆すことは認められない

- 原発を推進してきた経済産業省が運転期間延長の可否にかかる強い認可権限を持つことなる。

- 60年以上の運転期間を許容し、危険である。

- 事業者の責によるか否かを問わず、停止している間も原発の老朽化は進行する。

原子力規制委員会は、コンクリート構造物の中性化、塩分浸透、アルカリ骨材反応、機械振動、凍結融解による強度低下、原子炉圧力容器のスタビライザ等の摩耗といった事象については、長期停止期間中もそうでない期間と同様に劣化が進展するとしている(「運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解」(令和2年7月29日))。

意見2:運転期間の延長の審査にあたっては、第三者委員会を設け、公開の場で議論すべきである

対象箇所:全般

理由:電気事業法第二十七条の二十九の二第4項において、挙げられている要件は、どのようにも解釈できるものも含まれている。たとえば、第3号について、各原発が電気の安定供給に資するか否かは議論がある。原発の稼働により再エネが抑制されることや、大規模集中型の原発がトラブル等に直面したとき、広域にわたって電力の不安定化の原因になる面もある。また、電力の利用の観点からも、原発の運転延長が必要とされない局面もありうる。

経済産業省・資源エネ庁の内部だけの審査では、よほどのことがないと事業者の申請は却下するという結論にはならない。「通すための」審査がまかり通ることとなる。

意見3:過去の不祥事・トラブルの発生状況や情報開示の在り方、ガバナンスについても審査し、原因究明や再発防止策がとられているかどうかを審査すべきである。

対象箇所:(44)②イ

理由: 不祥事やトラブルの積み重ねが取り返しのつかない事故につながるケースもある。福島第一原発事故を起こす以前においても、東電は柏崎刈羽原発、福島第一・第二など計13基の原発で、ひび割れや故障を長年にわたり意図的に隠ぺいし、記録を改ざんしていたこと(東電トラブル隠し事件)、柏崎刈羽原発においては海底断層(F-B断層)について活断層と再評価していたのにもかかわらずそれを公開していなかったなど、情報公開姿勢やガバナンスを疑わせることが発生していた。

意見4:根拠となっている電気事業法第二十七条の二十九の二第4項第五号および当該箇所を削除し、運転期間の上限を規定すべきである。

対象箇所:(44)③イ

理由:前述の通り、事業者の責によるか否かを問わず、停止している間も原発の老朽化は進行する。運転期間の延長をこのような基準によって判断することには合理性がなく、危険である。

意見5:行政処分等による運転停止期間を上積みすることに関する審査基準項目→削除すべき

対象箇所:(44)③イ(ii)(iii)

理由:業務改善命令、運転停止命令等の行政処分、行政指導が行われたことには何らかの理由があるはずである。当該行政処分が不当であり、事業者がそのことによる不利益を被った場合は、事業者は法律に基づき救済されるべきであり、運転期間の延長というような「ボーナス」をもらうのは筋違いである。

意見6:仮処分命令等による運転が停止期間を上積みすることに関する審査基準項目→削除すべき

対象箇所:(44)③イ(iv)

理由:仮処分命令が行われたことは、裁判所が当該仮処分命令を出すに足る根拠があると判断したことを意味する。経済産業省が「当該仮処分命令による義務を履行するために申請発電用原子炉の運転を停止する必要が無かった」と判断することは不適切である。

以 上

【ご寄付のお願い】

FoE Japanは、皆様のご支援に支えられて、原発・エネルギー政策に関する情報分析や発信、政府や議員への働きかけ、福島ぽかぽかプロジェクトの実施などの活動を継続しています。

現在、たいへん財政状況が厳しくなっています。よろしければご寄付をご検討いただければ幸いです。

ご寄付はクレジットカード、銀行振り込みなどで可能です。

▶︎詳しくはこちらからご覧ください。