エネルギー基本計画の議論が開始ー市民参加の欠如、原子力・化石燃料推進に抗議

5月15日、エネルギー基本計画の改定に関する審議会(総合資源エネルギー調査会基本政策分科会)での議論がスタートした(*1)。委員長および数名の委員の交代があったものの、その構成はこれまでと変わらず、化石燃料や原子力、産業界につながりのある委員が多数を占めており、市民や環境NGO、若い世代の参加はない。これに先立つ13日の夕方、第11回GX実行会議が開かれた。その中で示された「今後の進め方(案)」では、エネルギー基本計画の議論と並行してGXリーダーズパネル(仮称)を開催、「GX2040ビジョン」を作っていくとされている(*2)。GX実行会議やリーダーズパネルにも、市民や環境NGO等の参加はない。既得権益を守ろうとする一部の人たちによる閉ざされた議論のみで、市民参加も国民的議論もないまま、原子力や化石燃料技術の維持・推進が強化されることを強く危惧し、抗議する。

東電福島第一原発事故以降、日本でも世界でもエネルギーをめぐる情勢は大きく変化している。原子力については、事故の被害やリスク、放射能汚染や解決不可能な核廃棄物の処分の問題などが山積している。経済的にみても、原発の維持費や建設費は高騰し続けており、今や世界的にも最も高い電源となっている。また、2024年1月1日に発生した能登半島地震は、地震国日本における原発の危険性を改めて私たちにつきつけた。

第七次エネルギー基本計画に向けた議論では、電力業界や産業界などが、原子力の新増設・リプレースを書き込むことを強く要請しているが、原子力のかかえる様々な問題を考えればこれはまったく現実的ではない。「原子力依存度の可能な限りの低減」という従来の方針を覆すことは許されない。

近年の気温上昇と激甚化する気候災害により、日本でも世界でも深刻な被害と損害が生じている。気候危機はすでに現実のものとなっている。化石燃料からの脱却が急がれる中、日本は石炭火力発電さえも利用し続けようとしており、こうした姿勢は国際社会で強い批判にさらされている。

気候危機の被害を少しでも抑えるためには、2030年までの取り組みが鍵をにぎる。それにもかかわらず、審議会では2030年には到底間に合わない原子力の新増設・リプレースや脱炭素技術を中心に議論している。

気候危機に対処するためには、社会の構造を抜本的に変えることが必要だ。従来の既得権益にとらわれた産業界や電力業界、高年齢、男性に偏った(*3)審議会では、改革は見込めない。多様な市民や環境NGO、若い世代などの参加のもとに、真の気候危機対策のための議論を早急に始めるべきだ。

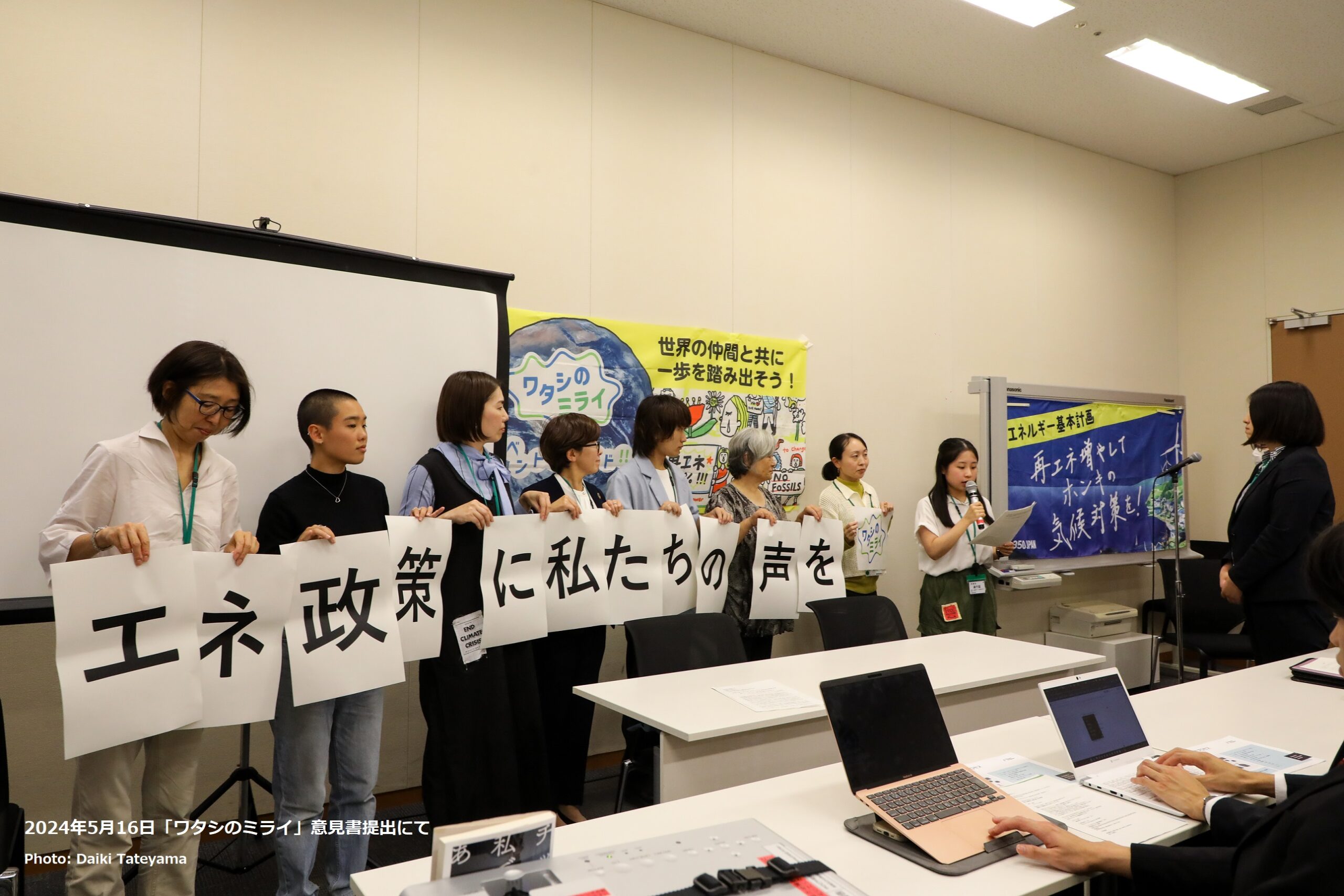

- FoE Japanも運営・実行委員団体として参加する「再エネ100%と公正な社会をめざす『ワタシのミライ』」でも16日、第七次エネルギー基本計画の策定に関する意見書を政府に提出した。

https://watashinomirai.org/20240516_ikensyo/ - 5月9日には、原子力市民委員会などと合同で、エネルギー基本計画の策定プロセスに対する要請書を提出している。https://www.ccnejapan.com/?p=15272

*1 総合資源エネルギー調査会「基本政策分科会」第55回(2024年5月15日)

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/

*2 GX実行会議 第11回(2024年5月13日)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai11/index.html

*3 Climate Integrate「レポート『日本の政策決定プロセス:エネルギー基本計画の事例の検証』」(2024年4月26日)

https://climateintegrate.org/archives/6201