柏崎刈羽原発:万が一の事故のとき、住民は? 教訓は活かされたのか?「緊急時対応」(避難計画)の問題点とは?

再稼働に向けての動きが加速している柏崎刈羽原発。

さまざまな問題が山積しているが、住民にとって切実なのが、万が一の事故の時に避難は可能なのかということだ。

避難や屋内退避といった原子力防災に関する自治体の計画や国の対応を取りまとめたのが「緊急時対応」と呼ばれる文書だ。策定にあたり、住民の声は反映されたのか。また、福島第一原発や能登半島地震の教訓は活かされたのか。「緊急時対応」の問題点をまとめた。

県民の疑問の声置き去りに、「緊急時対応」を了承

6月1日、7日に柏崎市および長岡市において「緊急時対応」についての説明会が開催された。会場では参加者から、地震や津波、豪雪と原発事故が重なったときに避難ができない、屋内退避では被ばくが防げないなど多くの疑問が出された。また、質問時間が不十分であることへの不満が表明された。

6月25日には、東京で開かれた会合において、新潟県内外の市民団体が内閣府に対して「県民の疑問・質問に真摯に向き合ってください」「このまま原子力防災会議で了承しないでください」と要請した。

参加した新潟県民の一人は、「政府の説明を何度きいても、“避難はできないかもしれないから被ばくしてください。大した量ではないので”と聞こえる。本来、原発をつくるときは放射能を外に出さないことが前提だったはず。被ばくが許容できるかどうか決めるのは私たちのはず」と発言した。

6月27日、石破首相が議長を務める原子力防災会議が開催され、柏崎刈羽原発の「緊急時対応」が了承された。県民の疑問の声は置き去りにされたままである。

福島第一原発事故の教訓は?

福島第一原発事故は、地震・津波・原発事故がほぼ同時に発災するという複合災害であった。

放射能汚染は広範囲に及び、30kmよりも離れた飯舘村も全村避難を強いられた。60kmはなれた福島市も20μSv/時超を観測した。現在の指針では「一時移転」の基準である。

3月12日から15日にかけて、1号機、3号機、4号機が相次いで爆発し、大量の放射性物質が放出された。2号機は爆発こそ免れたものの、圧力抑制室の破損により大量の放射性物質が放出された。

原子力安全・保安院の推計(2011年10月)によれば、放出されたセシウム134, 137は33ペタベクレル(ペタは10の15乗)に及んだ。後述するように新潟県が5月15日に発表したシミュレーションの前提は、福島原発事故の1万分の1のオーダーと大幅な過小評価となっている。放出時間を24時間と区切っている点も、何日にもわたって放射性物質が放出された福島第一原発事故の状況とは異なる。

放射性物質を含む大気は風向きや地形に応じて広がり、雨・雪により、土壌に放射性物質が沈着し、長期にわたる放射能汚染を引き起こした。14年以上経過しても、いまだに帰還できない地域がある。廃炉も道筋がみえず、事故由来の放射性廃棄物の種類や量などの全体像も把握されていない。影響は広く、複雑で、長期にわたる。

柏崎刈羽原発「緊急時対応」の問題点

「緊急時対応」は、住民を被ばくから守るものとはなっていない。そもそも原子力規制委員会が定めた原子力災害対策指針は、福島原発事故の教訓を踏まえたものではなく、影響範囲を小さくとり、避難をミニマムにし、屋内退避に大きく依存したものとなっているのだ。

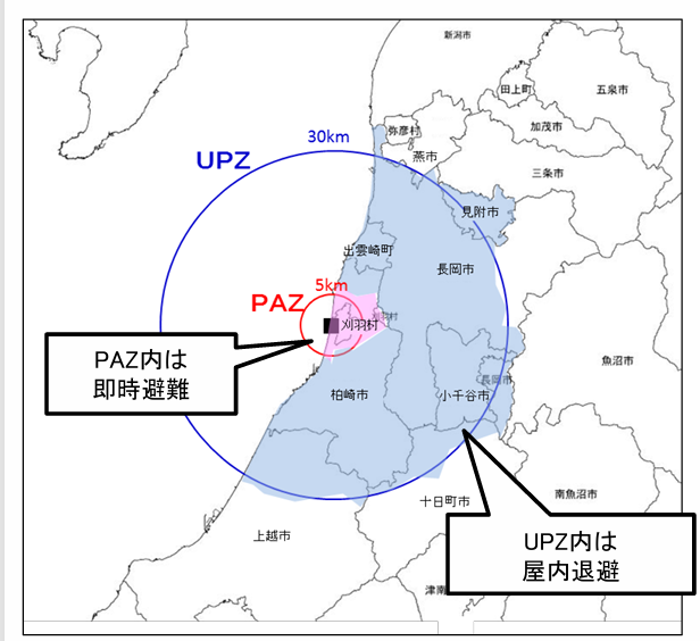

① 避難計画策定の範囲(30km圏)は狭すぎる

福島第一原発事故の教訓を踏まえれば、30kmを超えて避難しなければならないレベルの放射線量となる可能性もあり、現在、避難計画を必要としている想定範囲30km圏は狭すぎる。

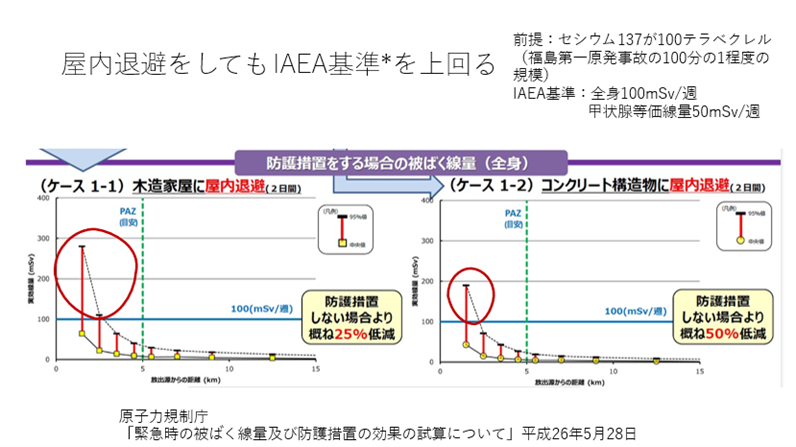

② 「屋内退避」の効果は限定的

UPZ(概ね5-30km圏)の住民は、原発が冷却機能を失うなどの全面緊急事態となった場合でも避難せず、屋内退避ということになっている。しかし、屋内退避で被ばくが十分低減できるわけではない。内閣府原子力防災の試算では、木造家屋で自然換気では、積算被ばく量の削減は50%程度にとどまっている[1]。

放射性物質を含んだプルームが繰り返し到来した場合など、時間の経過に伴いさらに屋内退避の効果は薄れる。福島第一原発事故の際は、家屋の屋根などに放射性物質が付着したため、屋内の方が放射線量が高くなった例もみられた。

指針では20マイクロシーベルト/時で一時移転、500マイクロシーベルト/時で即時避難としている。すなわちUPZの住民は高線量下での避難を強いられることとなる。ちなみに、指針では安定ヨウ素剤はPAZでのみ事前配布としているが、新潟県ではUPZの住民に対して安定ヨウ素剤の事前配布を進めており、これは評価されるべきことである。しかし、配布は一部にとどまる。備蓄も行われているが、避難途中で配布されることとなっており、自治体職員のキャパを考えれば非現実的である。また、ヨウ素剤が十分な効果を発揮するタイミング[2]で服用できるかは疑問である。

③ 複合災害で、避難も屋内退避もできないことがありうる

2024年1月1日に発災した能登半島地震においては、多くの家屋が倒壊し、道路が至るところで寸断された。これは、いざ複合災害が生じたときに、避難も屋内退避もできないことがありうるということを示している。

柏崎刈羽原発の場合、豪雪が重なれば、避難が不可能になることが予想される。これは多くの県民からも指摘されている。

「緊急時対応」においては、複数の避難経路の確保、海路での避難、屋内退避の継続などが挙げられているが、いずれも心もとない。

複数の避難経路の確保といっても、集落の唯一の道路が通れなければ代替の避難路にもたどり着けない。能登半島地震では、道路が至るところで寸断された。共同通信によれば[3]、志賀原発の重大事故時の避難ルートに定めた国道や県道計11路線のうち、過半の7路線で崩落や亀裂による通行止めとなり、30キロ圏内の輪島市と穴水町では、8集落435人が孤立状態になった。

「海路の避難」については、悪天候、津波のリスク、港の隆起などで、あてにできない。

④ 「PAZでも屋内退避」=重篤な影響をもたらす可能性のある高レベルの被ばくを許容

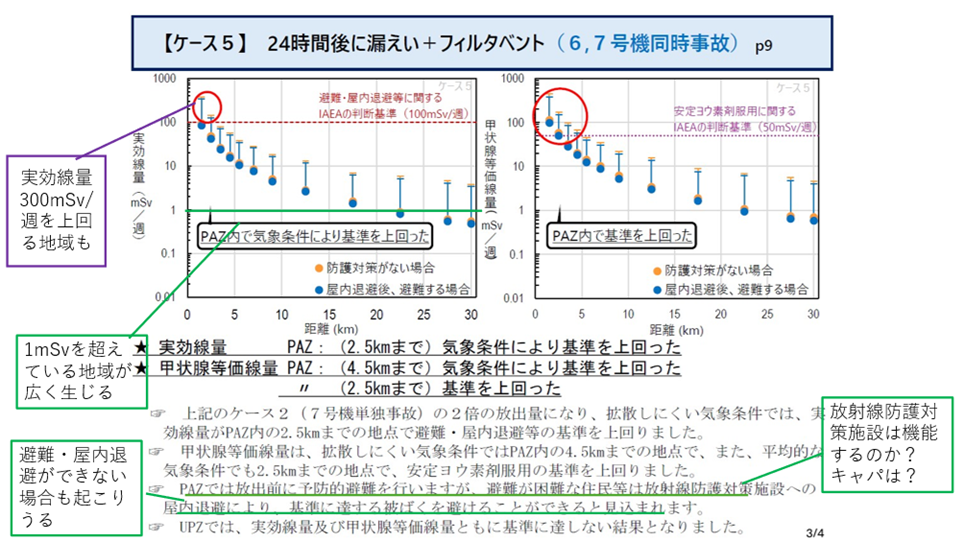

新潟県のシミュレーション結果は、前述の通り、福島第一原発事故に比して想定が甘く、放射性物質放出量をセシウムで比較すると1万分の1と格段に少ない前提となっている。

そうした甘い想定であっても、原発から数km地点で、実効線量はIAEAの判断基準である100mSv/週をはるかに超え、300mSvを超えるレベルとなっている(下図)。

指針においては、PAZ(原発から5km圏内)において、原発の全面緊急事態に即時避難としている。これは、屋内退避では十分な被ばく防護とならず、「放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため」のIAEAの判断基準を超えてしまうからだ。これは、規制庁のシミュレーションでも示されている(下図参照)。

それにもかかわらず、現在の「緊急時対応」では、暴風雪や大雪時などではPAZの住民は屋内退避、積雪量が多く直ちに避難が困難な場合においても屋内退避継続ということになっている。これは「対策」といえるものではなく、住民が「重篤な確定的影響を回避又は最小化」できないレベルの被ばくをすることを許してしまう。

⑤ 放射線防護対策施設は機能するか、必要とする住民を収容できるか

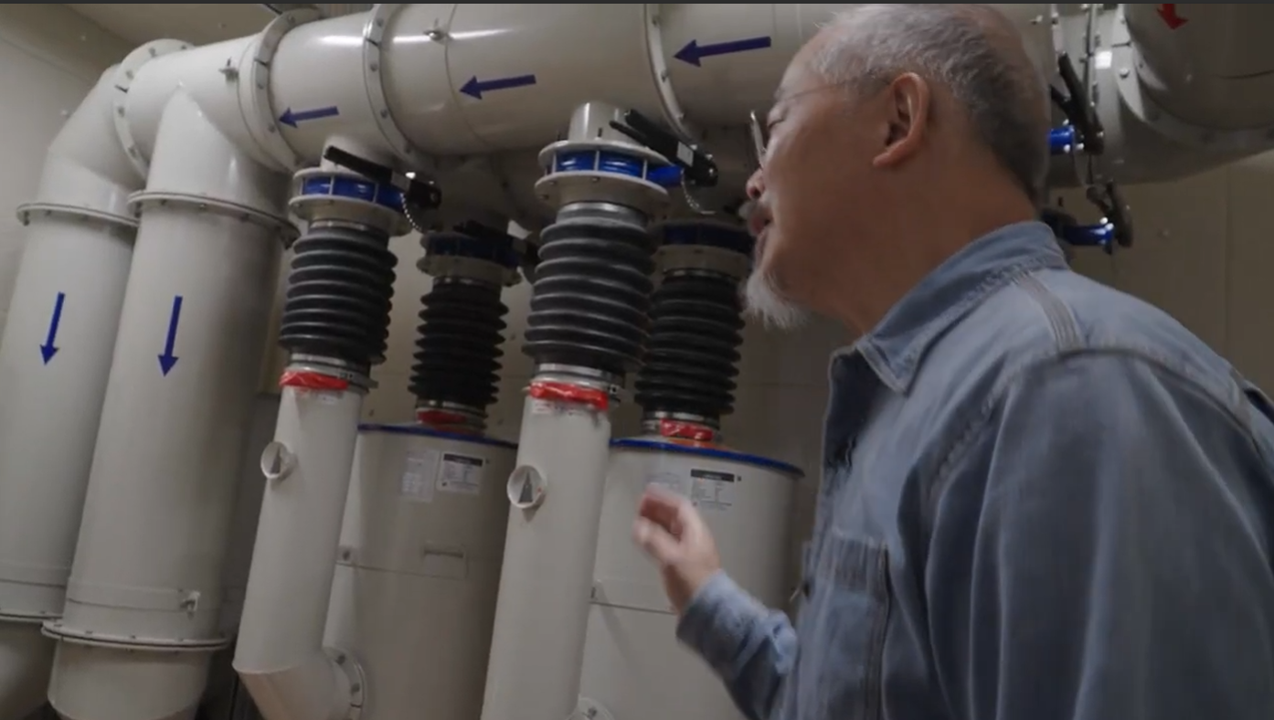

避難の実施により健康リスクが高まる者については、安全に避難が実施できる準備が整うまで、近傍の放射線防護対策施設(合計17施設)へ収容することとなっている。原子力防護対策施設とは、小学校や公民館など既存の施設に、気密化、陽圧化(内部の気圧を高く保つ)装置、フィルターなど放射線防護機能を追加したものだ。また、集落が孤立した場合も、住民は放射線防護施設に避難することが想定されている。

いざという時、放射線防護対策施設は機能するのだろうか。

能登半島地震においては、志賀原発30km圏内の21の放射線防護施設のうち、6施設に損傷や異常が起きていた[4]。2施設は使えずに閉鎖し、病院など別の2施設は患者らを移した。断水は全21施設で起きた。

地震による損傷以外にも、誰が陽圧化装置を操作するのか、十分なスペースがあるのかなどの問題がある。

たとえば、柏崎刈羽原発から3kmほど離れた高浜コミュニティセンターは、放射線防護対策施設となっているが、収容人数が65名で、宮川地区の住民180名に加えて原発に近い近隣の大湊地区の30人を収容することはできない。また、海岸近くであり、津波のリスクが高いこと、鉄筋コンクリートではないことなど不安が多い。自治体職員が陽圧化装置を操作することになっているが、「事故を起こしている原発の脇を通って、自治体職員が到達できるのか。結局は私たちだけで操作しなければならないのではないか」と近隣に住む吉田隆介さんは疑問視する。外気から放射性物質を取り除くフィルターが設置されているが、希ガスは通してしまうため、被ばく防護という点でも万全ではない。「私たちが望むのは平和にここで暮らすことだけだ。原発が稼働すれば、それすら奪われてしまう」と吉田さんはため息をつく。

⑥ バスと運転手は確保できるのか

緊急時対応では自家用車での避難を原則とするが、雪道での事故を不安視する声も多く、また、高齢化に伴い免許を返納してしまった人も少なくない。

共同通信が、県バス協会会員に行った調査で、住民避難用に稼働できるバスの台数は、保有する計1282台のうち、1割強に当たる134~177台にすぎないことが明らかになった[5]。国の計画ではPAZ(5km圏)の避難に177台、UPZ(5~30km圏)で基準値を超えた場合に最大1,357台が必要とされる。すなわち、住民避難に必要なバスの台数を、県内事業者だけでは確保できないということになる。

ドライバーが確保できるかも見通せない。県と県バス協会は協定を締結しているが、県が協力を要請できるのは、ドライバーの被ばく限度年1ミリシーベルトを下回る場合である。バス会社にとっては、ドライバーの安全を確保することは当然であり、年間1ミリシーベルトの被ばく限度を上回るかもしれない地域に派遣することはできない。また近年の運転手不足で平時のドライバーの確保ですら問題であることも指摘されている[6]。

⑦ 自治体職員は手いっぱい

緊急時対応では、緊急時には現地対策本部が立ち上がり、自治体職員が動員され、各種連絡、住民への情報伝達、避難誘導、避難退避時検査、避難用バスの手配、安定ヨウ素剤の配布等々の業務を行うことになっている。

とりわけ複合災害の際、自らも被災し、また、地震・津波の緊急時対応で手いっぱいの状況である自治体職員が、これに加えて原子力防災の業務を行うことが可能だろうか。

⑧ 原子力災害が、自然災害による被害の救助を阻む

原子力規制委員会は、「自然災害と原子力災害の複合災害の場合は、人命最優先の観点から自然災害に対する安全が確保された後に、原子力災害に対応することが基本」と述べている。

しかし、自然災害と原子力災害のどちらが優先かというのは意味がない。地震・津波という物理的な脅威が迫っている中、現実的にはそちらが優先にせざるをえないだろう。しかし、だからといって、原子力災害の脅威が蔑ろにされていいはずはない。色もにおいもなく、わかりづらく、健康被害との因果関係が立証しづらいが、放射能被ばくの影響を軽んじていいということにはならない。

原子力災害発生が、自然災害への対応を阻むことも大いに考えられる。たとえば原子力災害により、他地域から救援に入れなくなり、地域が孤立することも考えられる。福島第一原発の際には、請戸の浜では、避難指示が出されたことにより、がれきに埋まった人の救助に向かうことができなくなった。請戸の浜の悲劇を忘れてはならない。

まとめ

原子力防災は、住民を被ばくから守る最後の砦である。これが機能しないとなれば、原発は動かすべきではない。自然災害が激甚化し、その対応に注力しなければならない中、原発事故対応に費やす余力はない。

現在の「緊急時対応」は、複合災害の対応などに多くの問題を抱えている。また、県民の疑問にもこたえられていない。これでは県民を守ることはできない。このまま柏崎刈羽原発を動かすべきではない。

(満田夏花)

[1] 令和2年3月内閣府「原子力災害発生時の防護措置 ―放射線防護対策が講じられた施設等への屋内退避― について[暫定版]

[2] 被ばく24時間前から被ばく2時間後までの間に服用することにより、放射性ヨウ素の甲状腺への集積の 90%以 上を抑制する。(原子力規制委員会「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」)

[3] 共同通信2024年1月30日「志賀原発の避難道路、過半が寸断 能登地震で7路線、実効性揺らぐ」

[4] 共同通信2024年2月21日配信

[5] 共同通信2025年5月8日配信

[6] 新潟日報2025年5月9日「柏崎刈羽原発の避難計画 バス避難、実態と隔たり」