「イノベーションコースト構想」の裏側で 福島県浜通りの今

5月21日から22日、独ハインリヒ・ベル財団の関係者とともに、今野寿美雄さんの案内で福島県福島市から浜通り地域を訪問しました。

ハインリヒ・ベル財団は、ドイツ緑の党の関係の財団です。

北ドイツで活動するマルティン・カストラネクさん、ガブリエラ・シュルツェさん、ギルバート・ズィークマンさんは、日本の高校生に相当する若い世代に対し、原発事故(チェルノブイリ、福島)の記憶とSDGsや未来のエネルギーについて、ワークショップやイベントで伝えています。

3回目の来日となる今回は、二本松のソーラーシェアリング、福島市内での高校訪問、ぽかぽかプロジェクト参加者との交流、浜通りへの視察訪問、大学での授業、緑の党グリーンズジャパンでのイベントなどを行いました。ハインリヒ・ベル財団東アジア(ソウル)のスタッフも同行しました。

浜通り視察(5/21~5/22)

「復興」「イノベーションコースト構想」のもとに次々と新設される研究施設や先の見えない除染土最終処分や再生利用について、現場を目の当たりにしました。

「福島イノベーション・コースト構想」とは、2011年の東日本大震災および原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業回復のために、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。https://www.fipo.or.jp/

6つの重点分野は「廃炉」「ロボット・ドローン」「エネルギー・環境・リサイクル」「農林水産業」「医療関係」「航空宇宙」です。

その拠点の一つは、「東日本大震災・原子力災害伝承館(双葉町)」です。

太平洋側に広がる広大な芝生は、草刈ロボットによって整備されています。

ここから北の方に行くと、自動化した牧畜のテストサイトや、太陽光発電から水素やアンモニアを作るテストプラント、福島産の木材でつくる集成材工場などが立地しています。

この場所周辺は、以前浪江・小高原発の候補地だったところです。

太陽光パネルが並べられている中、少し隙間が空いているところがありました。そこは、地権者が原発建設に反対して、最後まで売却をしなかったところだそうです。

車中から案内いただいたため写真がありませんが、南相馬市小高地区周辺には、山の一部が削り取られて土がむき出しになっているところが多数ありました。その土砂が、イノベーションコースト地域に運ばれて、土地造成に使われており、小高地区の住民のみなさんが懸念しているとのことでした。

南相馬小高(小高駅近く)の「俺たちの伝承館」は、国の伝承館のオルタナティブとして写真家の中筋純さんが中心となり、2023年夏に開館しました。今野寿美雄さんも副館長となっています。

原発事故の現実をリアルに伝えるアート作品の数々にみな感銘を受け「一番印象に残った」との感想もありました。

その後、近隣の「双葉屋旅館」に宿泊しました。

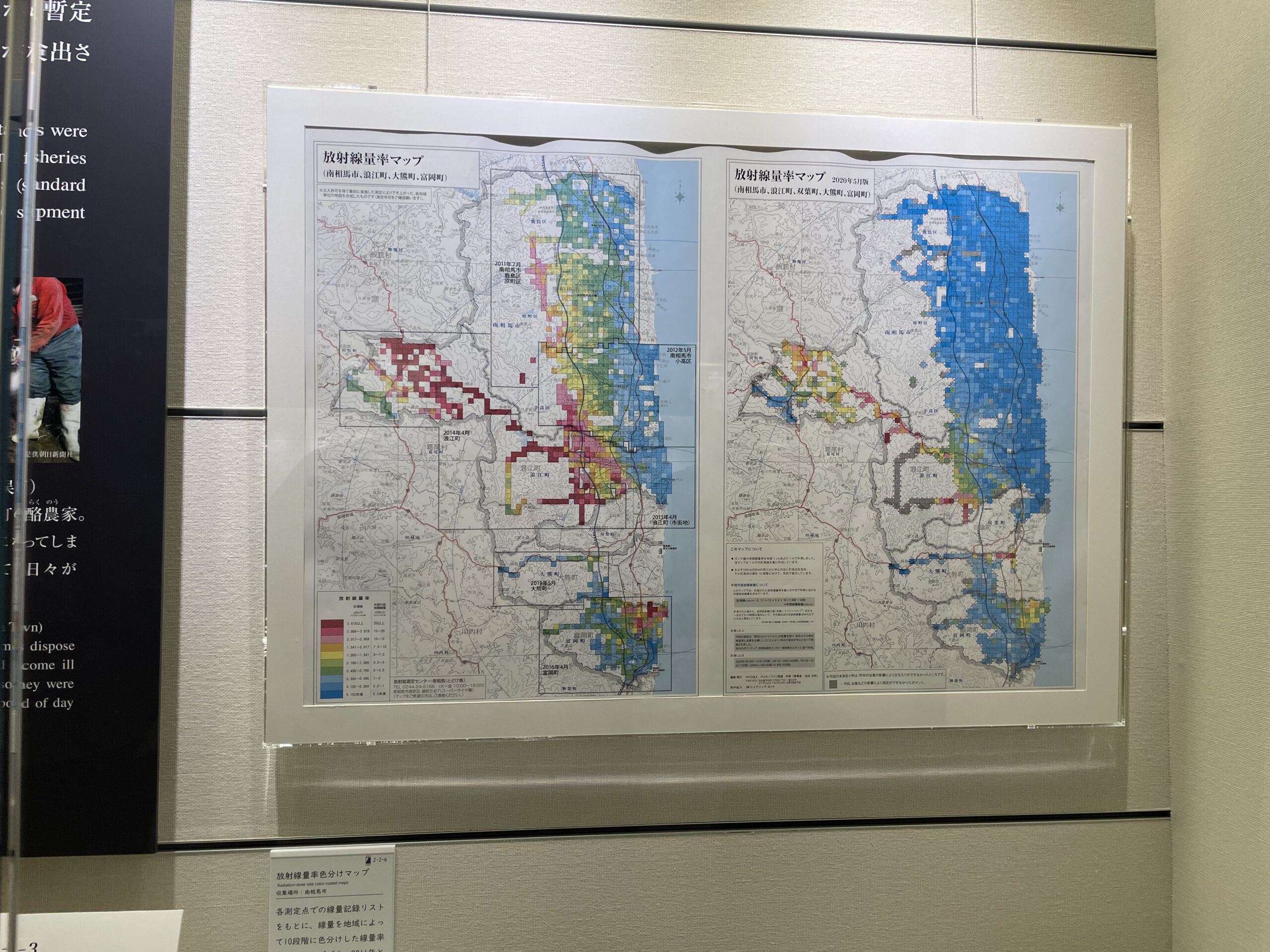

旅館のおかみ、小林友子さんらは、チェルノブイリ原発事故を機にウクライナの市民団体と交流し、子どもたちを招待したりしたこともあったそうです。2011年の原発事故後には、ウクライナから放射線測定器の寄贈を受けて小高地区周辺を詳細に測定し、汚染マップを作成しました。

そのマップは、国の「東日本大震災・原子力災害伝承館」にも展示されています。

翌日はまず、双葉町、大熊町、富岡町と福島第一原発周辺を訪問しました。

こちらは富岡町夜ノ森地区の桜並木です。2022年に車道が舗装され、そ2023年4月に避難指示が解除されています。

こちらは福島第一原発のサイトのゲート付近の車内から見たものです。

白い箱型の建物は焼却施設、また緑色のシートがかぶせられているのは除染土の仮置き場です。

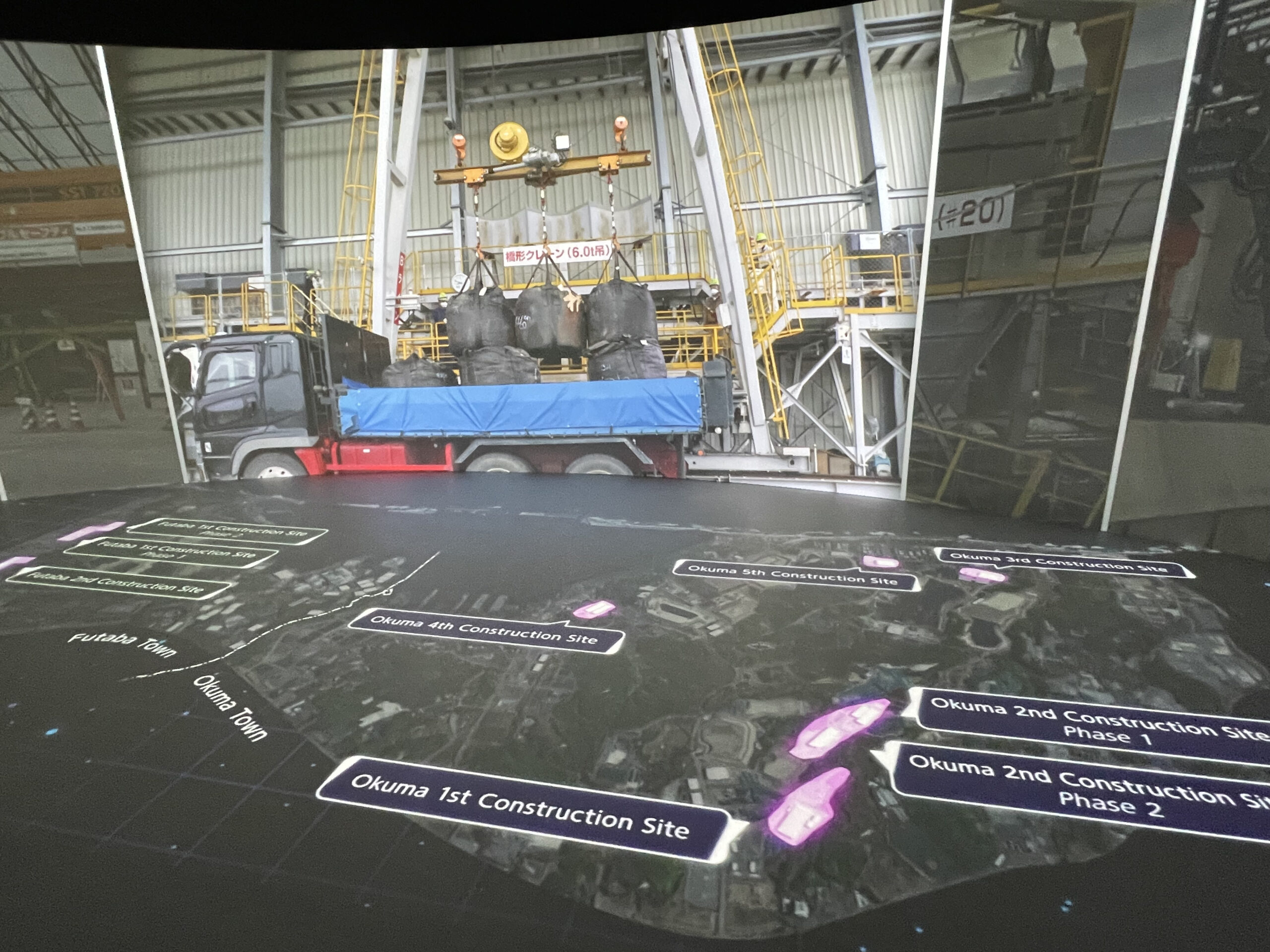

大熊町の中間貯蔵事業情報センターは2025年4月にオープンしたばかり。

中間貯蔵事業情報センター

除染された土について、「(中間貯蔵施設の開始から30年以内)2045年までに県外で最終処分する」ことが法律で決められています。その分量を減らすために「減容化・再生利用」の試みも進められています。しかし放射性物質を含む土を各地に拡散してよいのか、また30年後とはいえ県外に分散させてよいのか、議論は続き、道のりも見えていません。

中間貯蔵事業情報センターは、集成材をふんだんに利用した施設「CREVAおおくま」の中に入っていますが、その集成材は浪江町で作られたものです。

CREVAおおくま(大熊町産業交流施設)|大熊町大野駅西交流エリア

この施設の周辺には、ショッピングモール「くまSUNテラス」や保育園、小・中学校が集まっています。

大熊町は、約半分にまだ帰還困難区域が残ると同時に、常磐線の周辺がこのように「特定復興再生拠点区域」として除染や整備が進んでいます。

写真がありませんが、東京電力による「廃炉資料館」も訪問。最初に見る映像の冒頭で、東京電力からの謝罪が流れます。それが「とても傲慢に思えた」とドイツのメンバー。後半は、ALPS処理汚染水の海洋放出について「理解を求める」内容となっています。

午後は浪江町から飯舘村へ。

その途中(浪江町)には、14年間置かれたままの除染土の黒いフレコンバックの山が。袋を突き破って草が生えています。

また浪江町から飯舘村にかけて、車道を走る車の中でも、2マイクロシーベルトを超える線量の場所がありました。2011年当時は十数マイクロはあったと今野さん。

飯舘村の「除染土」の再生利用実証事業の現場を訪問しました。事業の概要はこちらです。

飯舘村長泥地区における再生利用実証事業|除去土壌の復興再生利用について|中間貯蔵施設情報サイト:環境省

奥に見えるのが実証事業が行われている畑ですが、手前には遊具広場やバーベキュー施設があります。視察受け入れのためでしょうか・・。

最先端技術が集積する「イノベーションコースト構想」と放射性物質が残る福島第一原発周辺地域、先行きの見えない廃炉や「除去土壌の県外最終処分」。「理想的な復興像」と現実とのギャップに言葉がありません。ドイツや韓国のメンバーからも、現場を見ることができたことは貴重だった、など感想がありました。

二本松のソーラーシェアリング(5/20)

5月20日には、二本松市のソーラーシェアリングを見学しました。

原発事故以前から二本松市に移住し、有機農業を営んでいた近藤恵さん。事故後は二本松にも放射性物質は降り注ぎ、採れた作物を捨てなければならない日々がありました。その困難を乗り越えて、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)を始めました。

今では、牛やゾウガメがパネルの下で草を食む、ユニークな農園ができています。動物がいることで、山からイノシシが下りてくるのを防げているという効果もあるとのこと。

若手のスタッフとともに、さらなる発展と地域の整備・循環を目指しています。

二本松営農ソーラー株式会社|株式会社Sunshine – 農業×再生可能エネルギー

草の根の市民交流

福島市での「福島ぽかぽかプロジェクト」参加者との交流や、各地での大学の授業などでは、ドイツの脱原発がなぜ実現できたのか、今後の原発回帰の可能性についてなどなど、多くの質問が出されました。

5月24日に緑の党グリーンズジャパンの主催で開催されたイベントでも、彼らの取り組みとドイツの脱原発・エネルギーをめぐる現在を共有しました。

【動画】ドイツの脱原発と気候対策 –ベル財団メンバーによる報告と意見交換– | 緑の党 グリーンズジャパン

特によく聞かれたのが、「欧州や世界でも原発回帰の流れがあるが、ドイツでも原発復活の議論はないのか」ということ。

もちろん、脱原発を覆し原発(ただし次世代炉)を建設すべきと主張する政党等があることは事実です。しかし、ドイツの脱原発は一朝一夕で決まったことではなく、1970年代もしくはもっと前からの市民運動の積み重ね、そこにチェルノブイリ原発事故と福島第一原発事故という二つの大きなショックもあってさらに層が広がり、文字通り「国全体で」議論して決めたことです。

ドイツでも、高レベル放射性廃棄物の最終処分をどうするのか、その議論は難航しています。当初「2050年までに」としていた計画はすでに遅れています。

原発を保有していた大手電力も、当初はすべて事業者の責任とされていた高レベル放射性廃棄物の最終処分について、大きな議論の末に現在は国の責任となったことに安堵し、原子力がもはや事業として成り立つものではないことを理解しています。

政策を決めるのは政治、その政治を決めるのは市民・・

国のエネルギー政策は、持続可能な再エネ社会を実現する方向から遠くなるばかりのように思えます。

しかし日本でも福島で、各地で粘り強く活動を続けるみなさんがいることを支えに、小さな変化を作り続けられればと思います。

(吉田明子)