フォトコンテスト:伝えたい3・11後の日々

FoE Japanでは、原発事故とそれにまつわる人々の記憶を「可視化」していくために、 写真と一言メッセージを募集しました。2019年12月13日〜2020年3月2日の応募期間中に74点の応募がありました。想いのこもった印象深い写真とメッセージをありがとうございました。

本来は、3月11日に東京、3月14、15日に福島で開催を予定していた「どう伝える? 原発事故のこと」で紹介し、ご来場者に投票していただくことを予定していたのですが、新型コロナウイルスの影響で、残念ながら実施できませんでした。

FoE Japan事務局ではあえて選ぶことはせず、すべての作品を紹介させていただきます。

(写真をクリックすると拡大します)

「道」

ここに来たのは2011年夏。赤子と幼児を連れ右も左もわからぬ土地でどれだけ心細かったことか。不安と哀しみと孤独の戦いのなか、それでも子供たちは成長していく。やっと乗れるようになった自転車で、夕日へ駆けてゆく。ここなら心配なく遊ばせてあげれる。でも本当は福島でさせたかったこと。美しい夕日に福島の空を重ね涙する。どうして私達はここにいるの?今すぐ私の福島に帰りたいのに。

「散歩道」

あの日、私は立ち寄ったカフェである女の子と出会いました。すぐに仲良くなり、彼女が「お散歩をしよう!」といったのでついていくことに。彼女がこの道を通って見せてくれたのは、昔通っていた幼稚園でした。(みさきさん/岩手県大槌町にて)

「それぞれの選択」

避難した、しなかった、311を機に私たち家族、親族は毎年撮っていた写真から消えました。避難が良かったのか、しなかったのがよかったのか。それぞれの選択により、今を現在生きている。(めぐめぐさん/東京都にて)

「子どもが子どもであるために」

ほんとはね、大きな声を出して泣いてもいいんだよ。ほんとはね、声を張り上げてケンカしたっていいんだよ。ほんとはね、からだじゅうの力を使って走りまわっていいんだよ。ほんとはいいのにね、大人はね、それを「うるさい」って言うね。自然の中でだったら、誰にもうるさいって言われないね。だから、お山に行くの大好き。自然を壊すのは、やめなきゃね

「大人の事情で親と暮らせない子らの日常」

守らなければならない命がある。大人にとっての1年や2年の流れるスピードと子どもの中に流れるスピードは違う。裸足で地面を感じ、からだ全部で遊び、子ども同士で磨き合って、一日一日成長する。子どもたちが安心で安全な未来を生きられるために、出来ることはなに? 私に出来ること、あなたに出来ること、出来ることは違っていても、大人みんなの出来ることを集めたら、きっと夢や希望が湧いてくるね。

「ぼくの生きるまち」

ぼくはこのまちで生まれ、このまちで育っている。これからもこのまちで生きていくよ。 いつかこのまちを離れても、このまちを想って、人のためになれる大人になるよ。天国の父さん、見ていておくれ。

「2人ぼっちの相馬港」

以前は夏になると海水浴客でごった返していた相馬の海岸。震災後、人はいない。 6年経ち、海の波は おだやかにおだやかに流れ、その頃に命を授かった子らは6歳を迎える。 道路などの復旧・復興除染は進んでいる。 津波で亡くなった人、残されたその家族、原発事故の影響で生活の場を奪われた人、忘れちゃいけないこともあるが、明るく前向きで強い福島の子どもに育ってほしい。(ふぁみまるさん/福島県相馬市にて)

「誰もいない…」

東日本大地震以後、相馬の海水浴場は閑散としていた…。2018夏、8年ぶりに海開きをするそうです(^-^) 住民がほとんどいない飯舘村を通り、子どもにも分かるように原子力発電の危険性や放射能の恐ろしさを話して聞かせた。この次は、福島に住む子どもたちを守ろうとしてくれる大人たちが日本中にいる感謝の意を我が子らに伝えよう。相馬の海の穏やかな波音を感じてきた風薫る5月。(ふぁみまるさん/福島県相馬市にて)

「太陽」

僕はあの日、仕事をしていました。

テレビで流れる津波の映像。その恐ろしく大きな現実が流れているにも関わらず、「仕事をしなければならない」という心理状態にあり、あまり振り返りませんでした。

あの大きな現実以降、「自分の中の価値観が崩壊した。」と言う方がたくさんいます。

僕も無理やりという感じで、自分の人生を振り替えざるを得ない状況になりました。

あの日を契機にしてそれまで、正しいと思われていた価値観が崩壊しはじめたのだと思います。

また、福島の方達、他県の被害にあわれた方達にとってのあの日あった現実は終わっていません。

汚染土、汚染水、原子力発電所の残骸、失った故郷、家族を失った悲しみ苦しみ、地震津波の恐怖、いまも残る放射能への不安、被災地の方たちの心に体に大きなものを残していると思います。

僕は忘れていません。皆さんを思っています。皆さんが少しでもこの先、穏やかな現実が訪れるよう願います。投票や意見書の提出をしていこうと思います。

そして、国民皆さんで忘れない努力と支えていく、決意をもちましょう。

写真はすんでいる近くにある「香椎浜」という場所です。

【香椎浜に昇る朝日のように、被災地の皆さんが誰一人もかけることなく沢山の愛に包まれますように!】

「鮫川村指定廃棄物焼却実証事業」

2012年秋、環境省は原発事故によって放射能に汚染された8,000ベクレル超の指定廃棄物の稲わらなどを燃やす実験を鮫川村で行うことを発表した。その場所は私の自宅からわずか2㎞であることを知り仰天し、地元の方々とともに反対運動に身を投じていくこととなった。鮫川村は全面的に環境省に協力し、住民の間で分断が起きたあげく賛成派の地権者による同意書の偽造まで行われた。 環境省の徹底した情報隠し、破綻した説明、法の抜け穴を利用する巧妙な手口、反対住民に対する露骨な排除など国にあるまじき不正、欺瞞の数々は我々市民の不信を決定的なものにした。ついには爆発事故まで起こしたが、それでも再稼働をゴリ押しした。7億円と公表された事業費は最終的に21億円に膨れ上がった。(ぽちさん/東白川郡鮫川村にて)

「富岡町仮設焼却炉」

JR常磐線富岡駅近傍の線路伝いに環境省が建設した仮設焼却炉。処理能力250トン/日×2基で県内の仮設焼却炉の中で最大規模である。2017年4月に帰還困難区域を除く避難指示が一斉解除され、駅周辺に建設された復興公営住宅に住民が居住を開始したため、環境省は2018年8月で処理を打ち切り、仮設焼却炉を撤去することを決定した。まだ未処理の焼却対象物が多く残っていたため、これらを浪江町の仮設焼却炉で燃やすことにした。しかし現場へ行ってみると解体工事は海風の吹き付ける中で建屋も設置せずに行われたため、周辺へ飛散する粉塵は避けようのない状況であった。三菱重工・鹿島建設JVとの当初の契約額は610億円だったが、最後の2018年度分として962億円が追加され、総額1572億円の巨額事業となった。(ぽちさん/富岡町にて)

「指定廃棄物埋立処分場(富岡町)」

8,000ベクレル超10万ベクレル以下の指定廃棄物を埋め立てる管理型処分場。原発事故以前からの既設の産業廃棄物処分場だったが、拡張工事を行い空き容量があったため、環境省が水面下で事業者と交渉し、69億円で買収、国有化が決定した。地域住民組織による反対の幟や看板が多数設置されたが、放射線量の高いこの地域に戻る住民はほぼ皆無で、反対の声は次第にかき消された。処分場本体を抱える富岡町には60億円、敷地の一部がかかる楢葉町には40億円が交付され、楢葉町は全額を町民体育館「ならはスカイアリーナ」建設に費やした。環境省は処分場の底部に敷いた遮水シートの耐久性を100年と説明している。10万ベクレルの放射性セシウム137が自然減衰によって100ベクレルになるには約300年かかる。(ぽちさん/富岡町にて)

「私たちは諦めない!」

ご自身の全てを賭けて「核といのちは共存できない!」と訴えるおふたり。この世の権力に毅然と立ち向かい、東電福島原発核事故によって痛みと悲しみを強いられている人々の傍らに立ち続けています。生きることのすばらしさ、力強さに溢れた笑顔は私の希望です。(片岡輝美さん/福島県Jヴィレッジ前にて)

「日はまた昇る」

いわき市四ツ倉初立海岸の初日の出、隣の町、大熊 第一原発発電所のすく近くから撮影、今年も震災当時と変わらない太陽、早々の現状復帰を望んでいます。(ぽっちゃりパパさん/いわき市 四ツ倉 初立海岸にて)

「荒波にも負けず」

平成二年元旦の撮影、初日の出を撮影時、満潮8時日の出6時50分の条件で撮影、四ツ倉、初波海岸から撮影、隣町、大熊町の手前から撮影しました。震災以前から変わらないいわき市、大変綺麗な初日の出が見せれます。(ぽっちゃりパパさん/いわき市 四ツ倉 初立海岸にて)

「瓦礫」

2011年の大津波で28人の職員の方が亡くなった旧庁舎の写真。町の中でも保存すべきか解体すべきか大きな議論があった頃に撮影した。今となっては無くなってしまったが写真として、災害の恐ろしさを記憶しておきたい。(Nikoner3500Dさん/岩手県大槌町旧庁舎にて)

「砂場遊びがイベント?」

原発事故後、放射能の影響で、福島の公園からは砂場が消えた。幼児にとって当たり前の砂いじりが、福島で育つこの子らにとって、とても貴重な遊び(^-^)私たち親も、知らず知らずと制限してしまっていることに時々気づく。協調性だったり創造性だったり、砂場は学ぶことがたくさんある。 裸足で砂場に入ることを躊躇する我が子の様子に、原発事故の影響は見えないところに根付いていると思い知る。 福島の子らの支援をしてくださる日本中の方々に感謝(^_^)(ふぁみまるさん/福島県福島市にて)

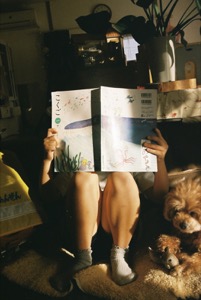

「声を大にして」

10歳年下の妹がある日教科書を大きな声で音読し、その上に降りかかる光のベールと横に寄り添う愛犬、とても穏やかな風景だった。その光景を見て脳裏で何かがフィードバックしてきた、私が小学生の頃音読をしていた時に原発は起こった、私は思いもよらない恐怖感に襲われ、未だにあの頃の感覚が今でも忘れられない、テレビをつけても悲しいニュースばかり、寝ても寝付けない夜。気がつくと、あの頃を知らない妹は、元気に大きな声で音読を読み終えていた。(Aylaさん/群馬県館林市にて)

「復興への階段」

この写真は私が学校の研究旅行で大槌町に訪れた時に撮ったものだ。 当時はまだ震災の傷跡が見られたが、そんな中でも力強く生きてゆこうとする大槌の人々の心が一番表されたものだと思われた。(Nikoner3500Dさん/岩手県大槌町にて)

「戻っるんだべか?明日は何が見える。」

2013年避難先からに南三陸町に戻った時に撮影した写真。瓦礫と壊れた堤防を直すために資材が置かれていたところに、ポツンと老人が一人。何を思って眺めているのかその後姿から目が離せなかった。(ロミオさん/宮城県本吉郡南三陸町志津川湾にて)

「あの日を見据えて」

あの日から約9年をむかえる今、私たちはどのようにして生きているのか。 首都直下地震が起きてしまった時には、全ての人が適切な対応をとれるのか。 その意味でも、3.11は決して忘れてはならないと感じる。 時間があるのなら東北に足を運べぶべきだ。きっと自分自身の考え方が変わるだろう。(みやびさん/宮城県仙台市にて)

「2011年5月の無残な我が家」

震災後初めて我が家の様子を息子が撮影してくれた。何も無く無残な瓦礫の山。でも涙ひとつ流れない。あの頃は、自分は津波に流され、一緒に居た友人は皆亡くなった。自分だけ生き残った負い目と、故郷の現実を受け止めるのを拒否していた。(ロミオさん/宮城県南三陸町にて)

「少しずつ蘇る海」

瓦礫だらけだった志津川湾。ボランティアと漁師の皆さんの努力で少しずつホヤや牡蠣、わかめなど捕れだした。しかし、以前の販路は失われさらなる試練の続きです。(ロミオさん/宮城県南三陸町志津川湾にて)

「津波が上った川.八幡川の変化」

町の中央を流れる八幡川。この川を津波が山里まで上っていった。誰もがここまで津波が来るとは想像もしなかった。それで多くの人が逃げないままに津波の犠牲になった。その川が護岸工事される様子をまとめたものです。(ロミオさん/宮城県南三陸町にて)

「慰霊の丘の下に消えた我が家」

高台より町全体を撮影。震災9年目の様子。川は八幡川。私の家のある地区は人が住んではだめな地域に指定された。写真右上に慰霊の丘が建設されている。その下地下10メートルに我が家があった。寂しいけれども致し方のない現実です。(ロミオさん/宮城県南三陸町にて)

「浪江町請戸港 伝統人」

浪江町請戸港に入れる様になって3回目の安波祭りです、町民の希望の伝統芸能 祭また、津波により沢山の犠牲者がでた請戸です、 この災害を後世に伝えたい。(門林泰志郎さん/福島県双葉郡浪江町請戸港にて)

「風評に負けず」

福島原発の風評被害をもろに受けた「宮城県丸森町筆甫地区」負けずと郷土に残られた保存食「へそ大根」作りを続けるお母さん達の笑顔は明るい。(みちのく320さん/宮城県丸森町筆甫地区にて)

「失われた日常」

2011年12月、視察交流に訪れた際にバスの車窓から撮影。飯舘村は、当時はバスで通過するだけ。下車することも窓を開けることも出来ませんでした。 たまたま赤信号で止まった時、建物から機動隊員がばらばらと出てきました。無人の街に、動いているのは機動隊や自衛隊の車両だけ。まるでディストピア映画のワンシーンのようでした。放射能に奪われた街の光景は、忘れることができません。(タマサンさん/福島県飯舘村にて)

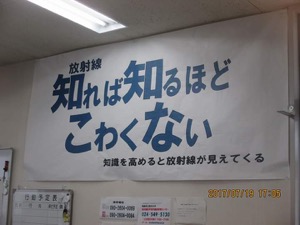

「放射能知れば知るほどこわくない」

福島県南相馬市では、放射能問題が無かった2010年度の数値と比べると、現在では一般的に500倍〜1,000倍の問題があります。「放射線管理区域」相当になる土壌汚染については測定しませんん。また農食品では、自宅で作った物の放射能しか計測しません。他人にはあげないこと、販売している物は数値に問題がないとしています。南相馬市役所の取り組みです。2020年になって測定した「大気浮遊じん」では、2010年に比べて500倍〜2,000倍の測定です。「原子力緊急事態宣言」にもかかわらず、「知れば知るほどこわくない」と市民に伝えるとは、とんでもない状況です。都合のわるい数値は伝えていません。(市役所による風評被害さん/福島県南相馬市役所内にて)

「闇夜の町役場」

今はもう取り壊されて姿も見れなくなった町役場。多くの犠牲者を出し誰にとってももう見たくない風景だったのかもしれないが、決して忘れてはいけない出来事だった事を写真背景の暗黒の海と共にしっかり心に刻み付けておきたいと思います(コニタンさん/岩手県大槌町にて)

「七年ぶりの船出」

震災から7年後の大槌まつり。当日は雨模様で出航は危ぶまれましたが何とか意を決したように大漁旗をなびかせて港を出発しました。実に7年間もの間祭りの船行事はなかったわけで久しぶりの漁船の船団の雄姿に皆感慨ひとしおでした。この光景を見てやっと復興が始まったのだと感じた人も多かったに違いありません。皆涙ぐんでいました。記憶に残る貴重な一日でした(コニタンさん/岩手県大槌町にて)

「学ぶこと、生きること」

ふくしま創生の物語が、今、始まる。学ぶことこそが、未来を創造する。学ぶことによって私たちは未来とつながることができる。震災に負けず学ぶ瞳があった。避難所となった体育館で肩を寄せ合いながら一冊の本をくいいるように見つめていた小学生や寒さに凍えながら、残された教科書を心の糧として学び続ける高校生がいた。ふくしまの子どもたちにとって、学ぶことは、生きることであった。航海の安全を願う塩屋崎の灯のように、学びが未来を照らし未来を切り拓いていく。学びが紡ぐ《ふくしま創生の物語》は、今始まったばかりだが、しかし、学び続ける子どもたちがいる限り、未来は、確かに、ここ《ふくしま》の地に萌すと信じてやまない。(まさたろうさん/いわき市立永崎小学校校庭にて)

「3.11鎮魂を彫る」

東日本大震災後、一番に被災地に急いだという。そして何故か自分の残されたのが犠牲者となった方々の木像を彫り続ける事と決めた。間もなく9年、犠牲者となった22,000体、中心には「鎮魂」の文字がある。(みちのく320さん/宮城県角田市)

「Sunset」

日は昇ってまた沈む。そんな当たり前の日常がいきなり途絶えたあの日。忘れていけないあの日。 僕はあれから大人になれたよ。まだまだ何も出来ないけど、生きて、生きていつか胸張って自分の人生を終えれるように。自分の人生に沢山のヒカリが差し込むようにたくさん笑っていきたい(パプリカさん/香川県にて)

「笑顔をごちそうさま」

東日本大震災のその後を見に気仙沼に行ってきた。未だに更地と盛られた土と、多くの重機が並ぶ漁港の街を見て悲しくなった。復興支援で少しでもお金を使って来ようと居酒屋に入った。開店直後なのにお店は満席。隣の粋なおじさんと仲良くなり、なんと逆にご馳走になってしまった。この復興が追いついていない地を見た時に涙が出てしまったが、全ての地元の皆さんは笑顔でした。そして「終わった事は仕方がない。俺たちはもう前を向く事しか考えていないと」笑顔で答える彼らに、逆に元気を貰った忘れられない旅でした。笑顔をありがとう。また行くね♪(ぽせいどんさん/宮城県気仙沼 居酒屋 ぴんぽんにて)